lundi, 16 novembre 2020

Nostalgique et précis à la fois

Il est beau le visage des gens heureux (d'aimer et d'être aimé) ; ils ont quelque chose de lointain, un regard – je ne sais pas – nostalgique et précis à la fois.

Il est beau le visage des gens heureux (d'aimer et d'être aimé) ; ils ont quelque chose de lointain, un regard – je ne sais pas – nostalgique et précis à la fois.09:10 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françoise sagan

samedi, 14 novembre 2020

Journal de Kafka

"Quand je dis quelque chose, cette chose perd immédiatement et définitivement son importance, quand je la note, elle la perd aussi, mais en gagne parfois une autre." 3 juillet 1913

"Quand je dis quelque chose, cette chose perd immédiatement et définitivement son importance, quand je la note, elle la perd aussi, mais en gagne parfois une autre." 3 juillet 1913

« Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde, qu’on l’invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque. » 18 octobre 1921

09:31 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka

mardi, 01 septembre 2020

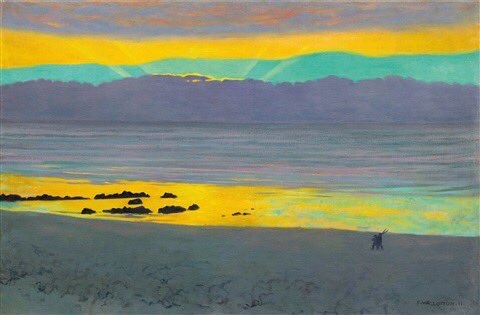

C’est calme ! C’est calme !

« Ce qui me semble à moi, le plus haut dans l’Art (et le plus difficile), ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire rêver. Aussi les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d’aspect et incompréhensibles. Quant au procédé, elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l’Océan, pleines de frondaisons, de verdures et de murmures comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m’apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures on aperçoit des précipices ; il y a du noir en bas, du vertige. Et cependant quelque chose de singulièrement doux plane sur l’ensemble ! C’est l’éclat de la lumière, le sourire du soleil, et c’est calme ! C’est calme ! »

« Ce qui me semble à moi, le plus haut dans l’Art (et le plus difficile), ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire rêver. Aussi les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d’aspect et incompréhensibles. Quant au procédé, elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l’Océan, pleines de frondaisons, de verdures et de murmures comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m’apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures on aperçoit des précipices ; il y a du noir en bas, du vertige. Et cependant quelque chose de singulièrement doux plane sur l’ensemble ! C’est l’éclat de la lumière, le sourire du soleil, et c’est calme ! C’est calme ! »18:36 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : gustave flaubert

jeudi, 20 août 2020

Ô bizarre suite d’événements

" Ô bizarre suite d’événements ! Comment cela m’est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d’autres ? Qui les a fixées sur ma tête ? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j’en sortirai sans le vouloir, je l’ai jonchée d’autant de fleurs que ma gaieté me l’a permis ; encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce Moi dont je m’occupe : un assemblage informe de parties inconnues ; puis un chétif être imbécile ; un petit animal folâtre ; un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre ; maître ici, valet là, selon qu’il plaît à la fortune ! ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux… avec délices ! orateur selon le danger ; poète par délassement ; musicien par occasion ; amoureux par folles bouffées, j’ai tout vu, tout fait, tout usé. "

" Ô bizarre suite d’événements ! Comment cela m’est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d’autres ? Qui les a fixées sur ma tête ? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j’en sortirai sans le vouloir, je l’ai jonchée d’autant de fleurs que ma gaieté me l’a permis ; encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce Moi dont je m’occupe : un assemblage informe de parties inconnues ; puis un chétif être imbécile ; un petit animal folâtre ; un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre ; maître ici, valet là, selon qu’il plaît à la fortune ! ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux… avec délices ! orateur selon le danger ; poète par délassement ; musicien par occasion ; amoureux par folles bouffées, j’ai tout vu, tout fait, tout usé. "10:18 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beaumarchais

mardi, 11 août 2020

Intuition

C’est parce que l’intuition est surhumaine qu’il faut la croire, c’est parce qu’elle est mystérieuse qu’il faut l’écouter, c’est parce qu’elle semble obscure qu’elle est lumineuse. »

C’est parce que l’intuition est surhumaine qu’il faut la croire, c’est parce qu’elle est mystérieuse qu’il faut l’écouter, c’est parce qu’elle semble obscure qu’elle est lumineuse. »11:03 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : victor hugo, intuition, darusz climczack

Mon corps

« Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un adulte très civilisé... »

« Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un adulte très civilisé... »10:59 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roland barthes, corps

samedi, 08 août 2020

Le pays apparut

"A ces mots, Athéna dispersa les nuées : le pays apparut."

"A ces mots, Athéna dispersa les nuées : le pays apparut."12:59 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homère, baricco sakamoto

vendredi, 07 août 2020

Cela se voit

« Si vous êtes généreux ou cruel, courageux ou lâche, cela se voit dans le style, quelle que soit l’histoire que vous racontez et quel que soit le soin que vous prenez à vous masquer. »

« Si vous êtes généreux ou cruel, courageux ou lâche, cela se voit dans le style, quelle que soit l’histoire que vous racontez et quel que soit le soin que vous prenez à vous masquer. »21:23 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean giono, sergio sberna

mercredi, 22 juillet 2020

Miroir

« Ne te fais pas le propriétaire des dénominations, ne sois pas un magasin à calculs ; ne te comporte pas comme un préposé aux affaires ou un maître de sagesse. Sache aller jusqu'au terme de l’illimité et vagabonder dans l’invisible. Tire parti de ce que tu as reçu du Ciel sans en chercher avantage. Contente-toi d’être vide. L’esprit de l’homme parfait est un miroir. Un miroir ne reconduit ni n’accueille personne ; il renvoie une image sans la garder. C’est ainsi qu’il domine les êtres sans les blesser. »

« Ne te fais pas le propriétaire des dénominations, ne sois pas un magasin à calculs ; ne te comporte pas comme un préposé aux affaires ou un maître de sagesse. Sache aller jusqu'au terme de l’illimité et vagabonder dans l’invisible. Tire parti de ce que tu as reçu du Ciel sans en chercher avantage. Contente-toi d’être vide. L’esprit de l’homme parfait est un miroir. Un miroir ne reconduit ni n’accueille personne ; il renvoie une image sans la garder. C’est ainsi qu’il domine les êtres sans les blesser. »16:42 Publié dans Grands textes, illuminations | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer czerwonka, zhuangzi

samedi, 18 juillet 2020

Qui est vivant ?

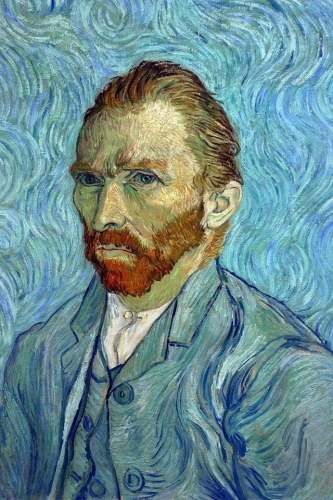

Vincent van Gogh, Autoportrait, 1889.

Vincent van Gogh, Autoportrait, 1889.20:29 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : van gogh, yannick haenel

mardi, 09 juin 2020

Les Saules

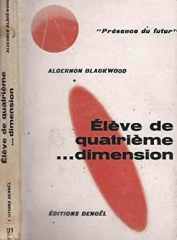

« Cependant le silence qui, à partir de cinq heures, succéda au vacarme était, d’une certaine manière, aussi oppressant. Rien ne venait plus couvrir le mugissement du Danube ; il emplissait l’air de murmures graves, plus musicaux que le bruit du vent, mais infiniment plus monotones. Le vent disposait de plusieurs notes qui montaient, puis descendaient, il jouait toujours une sorte de grand air élémentaire ; alors que le chant du fleuve se jouait au maximum sur trois notes graves, qui étaient par elles-mêmes lugubres. Dans l’état où étaient mes nerfs, ces notes me paraissaient convenir merveilleusement bien à une sorte de musique du destin ».

« Cependant le silence qui, à partir de cinq heures, succéda au vacarme était, d’une certaine manière, aussi oppressant. Rien ne venait plus couvrir le mugissement du Danube ; il emplissait l’air de murmures graves, plus musicaux que le bruit du vent, mais infiniment plus monotones. Le vent disposait de plusieurs notes qui montaient, puis descendaient, il jouait toujours une sorte de grand air élémentaire ; alors que le chant du fleuve se jouait au maximum sur trois notes graves, qui étaient par elles-mêmes lugubres. Dans l’état où étaient mes nerfs, ces notes me paraissaient convenir merveilleusement bien à une sorte de musique du destin ».22:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algernon blackwood

samedi, 06 juin 2020

Infinie patience des fenêtres

Infinie patience des fenêtres, jamais fatiguées d'ouvrir à nos regards absents des matins sans cesse renouvelés, des soirs chargés de parfums, des journées entières avec vue sur la mer et souvenirs d'enfance. Heureux celui qui sait, par une fenêtre large ouverte sur rien du tout, découvrir la vie, sentir soudain frissonner la peau du monde ; il peut sans frayeur aucune s'élancer dans l'air : déjà il vole, oiseau léger ! Car les fenêtres conduisent très loin au-delà des déserts quotidiens, pour peu que l'on veuille emprunter leurs chemins tranquilles, embrasser l'immense horizon de leur œil inattendu. Fenêtres : perpétuelle apothéose du printemps !

Infinie patience des fenêtres, jamais fatiguées d'ouvrir à nos regards absents des matins sans cesse renouvelés, des soirs chargés de parfums, des journées entières avec vue sur la mer et souvenirs d'enfance. Heureux celui qui sait, par une fenêtre large ouverte sur rien du tout, découvrir la vie, sentir soudain frissonner la peau du monde ; il peut sans frayeur aucune s'élancer dans l'air : déjà il vole, oiseau léger ! Car les fenêtres conduisent très loin au-delà des déserts quotidiens, pour peu que l'on veuille emprunter leurs chemins tranquilles, embrasser l'immense horizon de leur œil inattendu. Fenêtres : perpétuelle apothéose du printemps !

Pierre Autin-Grenier, extrait des "Radis bleus".

Bonnard, 1913

09:06 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre autin-grenier, bonnard

jeudi, 04 juin 2020

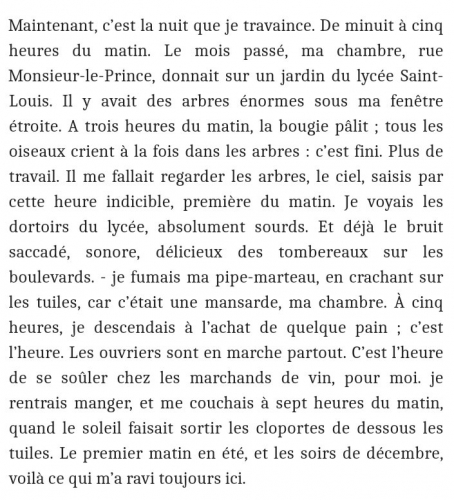

Lettre de Rimbaud à Ernest Delahaye (juin 1872)

09:49 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rimbaud

mardi, 26 mai 2020

Soit dit en passant, je commence à être fatigué de prendre des coups sur la tête

Pour les faits marquants de mon existence reportez-vous donc au Who’s’ Who. J’habite Finca Vigia, dans le village de San Francisco de Paula, à Cuba. Le travail ? J’écris là où je me trouve, à l’hôtel, dans ma chambre, sur une table de café, les premières heures de la matinée étant toujours les plus favorables. Debout à l’aube, je me mets au travail aussitôt. Black Dog, un épagneul importé de Ketchum, dans l’Idaho, dressé à faire lever le gibier, est le plus vigilant gardien de mes horaires. Trois chats l’assistent dans cette tâche, Boise A -, Friendless’s Brother, Ecstazy. Princessa, pur persan gris, m’a souvent été d’un grand secours ; elle est morte voici trois semaines. Je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait si Black Dog ou Boise venaient à disparaître. Je me ferais une raison, sans doute, et tout continuerait comme avant.

Pour les faits marquants de mon existence reportez-vous donc au Who’s’ Who. J’habite Finca Vigia, dans le village de San Francisco de Paula, à Cuba. Le travail ? J’écris là où je me trouve, à l’hôtel, dans ma chambre, sur une table de café, les premières heures de la matinée étant toujours les plus favorables. Debout à l’aube, je me mets au travail aussitôt. Black Dog, un épagneul importé de Ketchum, dans l’Idaho, dressé à faire lever le gibier, est le plus vigilant gardien de mes horaires. Trois chats l’assistent dans cette tâche, Boise A -, Friendless’s Brother, Ecstazy. Princessa, pur persan gris, m’a souvent été d’un grand secours ; elle est morte voici trois semaines. Je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait si Black Dog ou Boise venaient à disparaître. Je me ferais une raison, sans doute, et tout continuerait comme avant.

Vers midi, je m’arrête. Je prends un verre et plonge dans la piscine. Après le repas, si le travail de la matinée a été assez fructueux pour me laisser la conscience tranquille, je m’offre une sortie en mer et passe l’après-midi à pêcher dans le Gulf Stream.

Dans ma jeunesse, je m’en souviens, je pouvais avaler n’importe quel bouquin. J’ai vieilli, les policiers m’assomment sauf quand ils sont de Raymond Chandler. Je lis surtout des biographies, des récits de voyages, à condition qu’ils offrent un certain caractère d’authenticité, et des textes consacrés à la science militaire. Qu’ils soient bons ou mauvais, vous n’aurez pas perdu votre temps et leur lecture vous apprendra toujours quelque chose.

Ces derniers temps, ce n’était pas une mince affaire que de dénicher des nouveaux romans qui ne vous tombent pas des mains. J’en ai lu quelques-uns, malgré tout. Cette rentrée, espérons-le, sera le signal d’une année plus faste. Je lis aussi le Morning Telegraph, si je le trouve, le New York Times et le Herald Tribune. Je suis abonné à trois publications françaises, à quelques hebdomadaires italiens, à une revue mexicaine, Cancha. Je lis la presse tauromachique lorsque mes amis espagnols songent à me l’envoyer. Je feuillette un tas de choses, depuis Harpers jusqu’à The Atlantic, en passant par Holiday, Field and Stream, Sports Airfield, True, Time, Newsweek, Southern Jesuit. Je lis aussi le Saturday Evening Post lorsqu’il publie un feuilleton d’Ernest W. Haycox, deux ou trois journaux cubains, quelques revues littéraires d’Amérique latine. Il convient d’ajouter à cette pile deux revues anglaises : Sport and Country et The Field.. N’oublions pas les quelques livres français que m’envoie Jean-Paul Sartre, et les italiens. J’en lis plusieurs tous les ans, parfois même à l’état de manuscrits, afin de repérer ceux qui me paraissent publiables.

Venons-en à la correspondance ; j’entretiens des relations épistolaires suivies avec un officier supérieur en activité, ainsi qu’avec un général anglais à la retraite que j’ai connu en Italie lorsque nous étions, lui et moi, beaucoup plus jeunes. J’ai, avec trois de mes amis, un échange de lettres régulier. Pour le reste, ce n’est que courrier professionnel ou administratif.

Je ne joue jamais, si ce n’est pour gagner.

Invités par Mary, maçons, peintres et plâtriers ont envahi la maison. Voilà un excellent prétexte pour passer le plus clair de mon temps en mer, en attendant que le calme revienne. Conséquence indirecte de ce qui précède, je me remets d’une mauvaise chute, sur un pont glissant un jour de mer démontée. Le résultat fut une vilaine blessure derrière la tête, un traumatisme crânien, une artère sectionnée. J’ai attendu cinq ou six heures avant de pouvoir être conduit à l’hôpital. Par bonheur, naviguant dans les parages, se trouvait Roberto Herrera, un vieil ami qui a fait cinq années de médecine. Alerté par nos signaux de détresse, il nous a rejoints en toute hâle. Aidé de Mary, il a pu arrêter l’hémorragie ; son frère José Luis a terminé le travail. Cette année encore, il me faut renoncer au ski. Il me reste la natation, la marche, la chasse, la pêche, et le travail. Autant de plaisirs que José Luis m’a vivement déconseillés.

Soit dit en passant, je commence à être fatigué de prendre des coups sur la tête. Ça a débuté en 1918 puis recommencé en 1944-1945 et je me garderais d’oublier deux blessures vénielles en 1943. Si j’ai le malheur de me plaindre, je m’entends répliquer que ces désagréments sont le résultat de mon imprudence. Rien n’est plus faux, pour autant que je m’en souvienne...

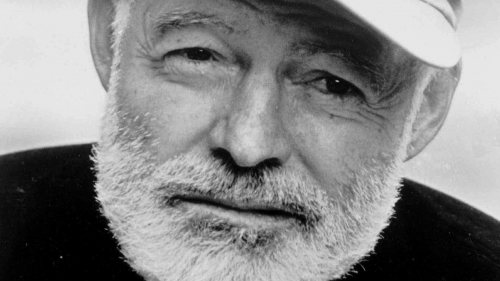

Hemingway, Autoportrait 1950

19:18 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway

Humour proustien

—«Ah! est-ce que vous connaissez quelqu’un à Balbec? dit mon père. Justement ce petit-là doit y aller passer deux mois avec sa grand’mère et peut-être avec ma femme.»

—«Ah! est-ce que vous connaissez quelqu’un à Balbec? dit mon père. Justement ce petit-là doit y aller passer deux mois avec sa grand’mère et peut-être avec ma femme.»

Legrandin pris au dépourvu par cette question à un moment où ses yeux étaient fixés sur mon père, ne put les détourner, mais les attachant de seconde en seconde avec plus d’intensité—et tout en souriant tristement—sur les yeux de son interlocuteur, avec un air d’amitié et de franchise et de ne pas craindre de le regarder en face, il sembla lui avoir traversé la figure comme si elle fût devenue transparente, et voir en ce moment bien au delà derrière elle un nuage vivement coloré qui lui créait un alibi mental et qui lui permettrait d’établir qu’au moment où on lui avait demandé s’il connaissait quelqu’un à Balbec, il pensait à autre chose et n’avait pas entendu la question. Habituellement de tels regards font dire à l’interlocuteur: «A quoi pensez-vous donc?» Mais mon père curieux, irrité et cruel, reprit:

—«Est-ce que vous avez des amis de ce côté-là, que vous connaissez si bien Balbec?»

Dans un dernier effort désespéré, le regard souriant de Legrandin atteignit son maximum de tendresse, de vague, de sincérité et de distraction, mais, pensant sans doute qu’il n’y avait plus qu’à répondre, il nous dit:

—«J’ai des amis partout où il y a des groupes d’arbres blessés, mais non vaincus, qui se sont rapprochés pour implorer ensemble avec une obstination pathétique un ciel inclément qui n’a pas pitié d’eux.

—«Ce n’est pas cela que je voulais dire, interrompit mon père, aussi obstiné que les arbres et aussi impitoyable que le ciel. Je demandais pour le cas où il arriverait n’importe quoi à ma belle-mère et où elle aurait besoin de ne pas se sentir là-bas en pays perdu, si vous y connaissez du monde?»

—«Là comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne, répondit Legrandin qui ne se rendait pas si vite; beaucoup les choses et fort peu les personnes. Mais les choses elles-mêmes y semblent des personnes, des personnes rares, d’une essence délicate et que la vie aurait déçues. Parfois c’est un castel que vous rencontrez sur la falaise, au bord du chemin où il s’est arrêté pour confronter son chagrin au soir encore rose où monte la lune d’or et dont les barques qui rentrent en striant l’eau diaprée hissent à leurs mâts la flamme et portent les couleurs; parfois c’est une simple maison solitaire, plutôt laide, l’air timide mais romanesque, qui cache à tous les yeux quelque secret impérissable de bonheur et de désenchantement. Ce pays sans vérité, ajouta-t-il avec une délicatesse machiavélique, ce pays de pure fiction est d’une mauvaise lecture pour un enfant, et ce n’est certes pas lui que je choisirais et recommanderais pour mon petit ami déjà si enclin à la tristesse, pour son cœur prédisposé. Les climats de confidence amoureuse et de regret inutile peuvent convenir au vieux désabusé que je suis, ils sont toujours malsains pour un tempérament qui n’est pas formé. Croyez-moi, reprit-il avec insistance, les eaux de cette baie, déjà à moitié bretonne, peuvent exercer une action sédative, d’ailleurs discutable, sur un cœur qui n’est plus intact comme le mien, sur un cœur dont la lésion n’est plus compensée. Elles sont contre-indiquées àvotre âge, petit garçon. Bonne nuit, voisins», ajouta-t-il en nous quittant avec cette brusquerie évasive dont il avait l’habitude et, se retournant vers nous avec un doigt levé de docteur, il résuma sa consultation: «Pas de Balbec avant cinquante ans et encore cela dépend de l’état du cœur», nous cria-t-il.

Mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures, le tortura de questions, ce fut peine inutile: comme cet escroc érudit qui employait à fabriquer de faux palimpsestes un labeur et une science dont la centième partie eût suffi à lui assurer une situation plus lucrative, mais honorable, M. Legrandin, si nous avions insisté encore, aurait fini par édifier toute une éthique de paysage et une géographie céleste de la basse Normandie, plutôt que de nous avouer qu’à deux kilomètres de Balbec habitait sa propre sœur, et d’être obligé à nous offrir une lettre d’introduction qui n’eût pas été pour lui un tel sujet d’effroi s’il avait été absolument certain,—comme il aurait dû l’être en effet avec l’expérience qu’il avait du caractère de ma grand’mère—que nous n’en aurions pas profité.

Du côté de chez Swann

Felix Vallotton

08:58 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust, félix vallotton

lundi, 18 mai 2020

La Comédie humaine (Balzac)

« Nous sommes tous des personnages balzaciens », a écrit Scutenaire ; peut-on lui faire un plus bel hommage ? Il a conçu le principe de la Comédie humaine comme unité alors que la moitié était déjà écrite. Son rythme d’écriture et de vie était hallucinant : « je me couche à six heures du soir ou à sept heures comme les poules ; on me réveille à une heure du matin et je travaille jusqu’à huit heures ; à huit heures, je dors encore une heure et demie ; puis je prends quelque chose de peu substantiel, une tasse de café pur et je m’attelle à mon fiacre jusqu’à quatre heures ; je reçois, je prends un bain, ou je sors, et après dîner, je me couche. » Et aussi : « Comment voulez-vous que j’ai le temps d’observer, j’ai à peine le temps d’écrire. » Ses amours avec Mme Hanska sont désolantes. Même après la mort de son mari, elle le fait attendre encore neuf ans. Il meurt tout de suite après leur mariage. Et elle s’est servie de lui après sa mort. Il n’empêche, son œuvre est un défi au temps, à tous les temps : « Toute personne qui pense fortement fait scandale. » « Un homme qui se vante de ne jamais changer d’opinion est un homme qui se charge d’aller toujours en ligne droite, un niais qui croit à l’infaillibilité. Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements ; il n’y a pas de lois, il n’y a que des circonstances : l’homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S’il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n’en changeraient pas comme nous changeons de chemises. » « La charité doit être aussi savante que le vice. » Et aussi : « Vouloir bien élever un enfant, c'est se condamner à n'avoir que des idées justes. » Le début de Sarrasine est somptueux : « J’étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisissent tout le monde, même un homme frivole, au sein des fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à l’horloge de l’Elysée-Bourbon. Assis dans l’embrasure d’une fenêtre, et caché sous les plis onduleux d’un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l’hôtel où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, image gigantesque de la fameuse Danse des morts. Puis, en me retournant de l’autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants ! Un salon splendide, aux parois d’argent et d’or, aux lustres étincelants, brillant de bougies. Là, fourmillaient, s’agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de Paris, les plus riches, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses, éblouissantes de diamants ! Des fleurs sur la tête, sur le sein, dans les cheveux, semées sur les robes, ou en guirlandes à leurs pieds. C’était de légers frémissements de joie, des pas voluptueux qui faisaient rouler les dentelles, les blondes, la mousseline autour de leurs flancs délicats. Quelques regards trop vifs perçaient çà et là, éclipsaient les lumières, le feu des diamants, et animaient encore des cœurs trop ardents. On surprenait aussi des airs de tête significatifs pour les amants, et des attitudes négatives pour les maris. Les éclats de voix des joueurs, à chaque coup imprévu, le retentissement de l’or se mêlaient à la musique, au murmure des conversations ; pour achever d’étourdir cette foule enivrée par tout ce que le monde peut offrir de séductions, une vapeur de parfums et l’ivresse générale agissaient sur les imaginations affolées. Ainsi à ma droite la sombre et silencieuse image de la mort ; à ma gauche, les décentes bacchanales de la vie : ici, la nature froide, morne, en deuil ; là, les hommes en joie. Moi, sur la frontière de ces deux tableaux si disparates, qui, mille fois répétés de diverses manières, rendent Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philosophique, je faisais une macédoine morale, moitié plaisante, moitié funèbre. Du pied gauche je marquais la mesure, et je croyais avoir l’autre dans un cercueil. Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une moitié du corps tandis que l’autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal. » « Oh ! Errer dans Paris ! Adorable et délicieuse existence ! Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil. » Sa statue par Rodin, boulevard Raspail, est un des points focaux autour desquels tourne Paris...

« Nous sommes tous des personnages balzaciens », a écrit Scutenaire ; peut-on lui faire un plus bel hommage ? Il a conçu le principe de la Comédie humaine comme unité alors que la moitié était déjà écrite. Son rythme d’écriture et de vie était hallucinant : « je me couche à six heures du soir ou à sept heures comme les poules ; on me réveille à une heure du matin et je travaille jusqu’à huit heures ; à huit heures, je dors encore une heure et demie ; puis je prends quelque chose de peu substantiel, une tasse de café pur et je m’attelle à mon fiacre jusqu’à quatre heures ; je reçois, je prends un bain, ou je sors, et après dîner, je me couche. » Et aussi : « Comment voulez-vous que j’ai le temps d’observer, j’ai à peine le temps d’écrire. » Ses amours avec Mme Hanska sont désolantes. Même après la mort de son mari, elle le fait attendre encore neuf ans. Il meurt tout de suite après leur mariage. Et elle s’est servie de lui après sa mort. Il n’empêche, son œuvre est un défi au temps, à tous les temps : « Toute personne qui pense fortement fait scandale. » « Un homme qui se vante de ne jamais changer d’opinion est un homme qui se charge d’aller toujours en ligne droite, un niais qui croit à l’infaillibilité. Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements ; il n’y a pas de lois, il n’y a que des circonstances : l’homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S’il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n’en changeraient pas comme nous changeons de chemises. » « La charité doit être aussi savante que le vice. » Et aussi : « Vouloir bien élever un enfant, c'est se condamner à n'avoir que des idées justes. » Le début de Sarrasine est somptueux : « J’étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisissent tout le monde, même un homme frivole, au sein des fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à l’horloge de l’Elysée-Bourbon. Assis dans l’embrasure d’une fenêtre, et caché sous les plis onduleux d’un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l’hôtel où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, image gigantesque de la fameuse Danse des morts. Puis, en me retournant de l’autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants ! Un salon splendide, aux parois d’argent et d’or, aux lustres étincelants, brillant de bougies. Là, fourmillaient, s’agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de Paris, les plus riches, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses, éblouissantes de diamants ! Des fleurs sur la tête, sur le sein, dans les cheveux, semées sur les robes, ou en guirlandes à leurs pieds. C’était de légers frémissements de joie, des pas voluptueux qui faisaient rouler les dentelles, les blondes, la mousseline autour de leurs flancs délicats. Quelques regards trop vifs perçaient çà et là, éclipsaient les lumières, le feu des diamants, et animaient encore des cœurs trop ardents. On surprenait aussi des airs de tête significatifs pour les amants, et des attitudes négatives pour les maris. Les éclats de voix des joueurs, à chaque coup imprévu, le retentissement de l’or se mêlaient à la musique, au murmure des conversations ; pour achever d’étourdir cette foule enivrée par tout ce que le monde peut offrir de séductions, une vapeur de parfums et l’ivresse générale agissaient sur les imaginations affolées. Ainsi à ma droite la sombre et silencieuse image de la mort ; à ma gauche, les décentes bacchanales de la vie : ici, la nature froide, morne, en deuil ; là, les hommes en joie. Moi, sur la frontière de ces deux tableaux si disparates, qui, mille fois répétés de diverses manières, rendent Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philosophique, je faisais une macédoine morale, moitié plaisante, moitié funèbre. Du pied gauche je marquais la mesure, et je croyais avoir l’autre dans un cercueil. Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une moitié du corps tandis que l’autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal. » « Oh ! Errer dans Paris ! Adorable et délicieuse existence ! Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil. » Sa statue par Rodin, boulevard Raspail, est un des points focaux autour desquels tourne Paris...

Raymond Alcovère

19:21 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : balzac, comédie humaine

mercredi, 13 mai 2020

Mémoires de Saint-Simon

Ses Mémoires sont un fleuve qui vous emporte, un des sommets de notre langue. Ses portraits sont terribles, implacables. Voici le prince de Conti : « C’était un très bel esprit, lumineux, juste, exact, vaste, étendu, d’une lecture infinie, qui n’oubliait rien, qui possédait les histoires générales et particulières, galant avec toutes les femmes, amoureux de plusieurs, bien traité de beaucoup. » Et tout de suite après : « Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n’aimait rien. Il avait et voulait des amis comme on veut et qu’on a des meubles. » Et la princesse de Montauban : « Rien de si effronté, de si débordé, de si avare de si étrangement méchant, que cette espèce de monstre, avec beaucoup d'esprit, et du plus mauvais, et toutefois de l'agrément quand elle voulait plaire. » Mlle de Séry : « C’était une jeune fille de condition sans aucun bien, jolie, piquante, d’un air vif, mutin, capricieux et plaisant. Cet air ne tenait que trop ce qu’il promettait. » En plus ramassé encore : « Il était sans esprit aucun, et gueux comme un rat d'église. » ou « Outre qu'il était méchant, il était malin encore, et persécutait jusqu'aux enfers quand il en voulait aux gens. » ou : « Une physionomie vive, ouverte, sortante, et véritablement un peu folle. » Ou encore : « Une galanterie dont l'écorce était toujours romanesque. » Voici le cardinal Dubois : « Tous les vices combattaient en lui à qui en deviendrait le maître. L’avarice, la débauche, l’ambition étaient ses dieux ; la perfidie, la flatterie, le servage ses moyens ; l’impiété parfaite son repos (…) Il finit sa vie dans le plus grand désespoir, et dans la rage de la quitter. »

Ses Mémoires sont un fleuve qui vous emporte, un des sommets de notre langue. Ses portraits sont terribles, implacables. Voici le prince de Conti : « C’était un très bel esprit, lumineux, juste, exact, vaste, étendu, d’une lecture infinie, qui n’oubliait rien, qui possédait les histoires générales et particulières, galant avec toutes les femmes, amoureux de plusieurs, bien traité de beaucoup. » Et tout de suite après : « Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n’aimait rien. Il avait et voulait des amis comme on veut et qu’on a des meubles. » Et la princesse de Montauban : « Rien de si effronté, de si débordé, de si avare de si étrangement méchant, que cette espèce de monstre, avec beaucoup d'esprit, et du plus mauvais, et toutefois de l'agrément quand elle voulait plaire. » Mlle de Séry : « C’était une jeune fille de condition sans aucun bien, jolie, piquante, d’un air vif, mutin, capricieux et plaisant. Cet air ne tenait que trop ce qu’il promettait. » En plus ramassé encore : « Il était sans esprit aucun, et gueux comme un rat d'église. » ou « Outre qu'il était méchant, il était malin encore, et persécutait jusqu'aux enfers quand il en voulait aux gens. » ou : « Une physionomie vive, ouverte, sortante, et véritablement un peu folle. » Ou encore : « Une galanterie dont l'écorce était toujours romanesque. » Voici le cardinal Dubois : « Tous les vices combattaient en lui à qui en deviendrait le maître. L’avarice, la débauche, l’ambition étaient ses dieux ; la perfidie, la flatterie, le servage ses moyens ; l’impiété parfaite son repos (…) Il finit sa vie dans le plus grand désespoir, et dans la rage de la quitter. »  Il arrive que l’éloge soit sans blâme : « C’était un homme d’infiniment d’esprit qui, avec une imagination qui le rendait toujours neuf et de la plus excellente compagnie, avait toute la lumière et le sens des grandes affaires et des plus solides et des meilleurs conseils. » Dans La littérature ou le nerf de la guerre, Philippe Sollers explique la fascination qu’il inspire : « Ouvrez n’importe quel volume, et vous allez être absolument passionné par la description de l’époque. Je ne parle pas de ceux qui imitent Saint-Simon pour décrire aujourd’hui la situation politico-mondaine dans laquelle nous sommes plongés, je parle de Saint-Simon lui-même. Et si vous lui aviez dit, au duc de Saint-Simon : « Alors, vous faites de la littérature, vous êtes écrivain ? », il vous aurait regardé avec un air de profonde stupéfaction : « Écrivain ? Je ne suis pas écrivain ! » Il s’excuse même de son style, alors que c’est le plus brillant qui ait jamais existé en français, le plus remarquable, le plus pointu… « Je n’ai jamais su être un sujet académique, je n’ai jamais pu me défaire d’écrire rapidement. Je ne comprends pas ce que vous dites, je ne suis pas écrivain, je suis le duc de Saint-Simon, j’écris mes Mémoires. De la littérature ! Mais de quoi parlez-vous ? J’écris la vérité, la vérité à la lumière du Saint-Esprit. » Là, tout à coup, le concept de littérature explose. Nous pénétrons dans ce que le langage peut dire à un moment comme vérité. La vérité pour Saint-Simon, c’est quelque chose de tout à fait saisissant : tout est mensonge, corruption, chaos, la mort est là toutes les trois pages, les intrigues n’arrêtent pas, c’est un brasier de complots, l’être humain a l’air de passer comme une ombre, attaché à tout ce qu’il peut y avoir de plus sordide, de plus inquiétant. Lisez, par exemple, son portrait du duc d’Orléans, et vous serez saisi d’admiration.

Il arrive que l’éloge soit sans blâme : « C’était un homme d’infiniment d’esprit qui, avec une imagination qui le rendait toujours neuf et de la plus excellente compagnie, avait toute la lumière et le sens des grandes affaires et des plus solides et des meilleurs conseils. » Dans La littérature ou le nerf de la guerre, Philippe Sollers explique la fascination qu’il inspire : « Ouvrez n’importe quel volume, et vous allez être absolument passionné par la description de l’époque. Je ne parle pas de ceux qui imitent Saint-Simon pour décrire aujourd’hui la situation politico-mondaine dans laquelle nous sommes plongés, je parle de Saint-Simon lui-même. Et si vous lui aviez dit, au duc de Saint-Simon : « Alors, vous faites de la littérature, vous êtes écrivain ? », il vous aurait regardé avec un air de profonde stupéfaction : « Écrivain ? Je ne suis pas écrivain ! » Il s’excuse même de son style, alors que c’est le plus brillant qui ait jamais existé en français, le plus remarquable, le plus pointu… « Je n’ai jamais su être un sujet académique, je n’ai jamais pu me défaire d’écrire rapidement. Je ne comprends pas ce que vous dites, je ne suis pas écrivain, je suis le duc de Saint-Simon, j’écris mes Mémoires. De la littérature ! Mais de quoi parlez-vous ? J’écris la vérité, la vérité à la lumière du Saint-Esprit. » Là, tout à coup, le concept de littérature explose. Nous pénétrons dans ce que le langage peut dire à un moment comme vérité. La vérité pour Saint-Simon, c’est quelque chose de tout à fait saisissant : tout est mensonge, corruption, chaos, la mort est là toutes les trois pages, les intrigues n’arrêtent pas, c’est un brasier de complots, l’être humain a l’air de passer comme une ombre, attaché à tout ce qu’il peut y avoir de plus sordide, de plus inquiétant. Lisez, par exemple, son portrait du duc d’Orléans, et vous serez saisi d’admiration.  Vous êtes devant quelque chose qu’un universitaire vous dira être de la littérature et, évidemment, c’est tout autre chose: c’est une position métaphysique très particulière, quelqu’un qui écrit en fonction de ce qu’il veut dire comme vérité. » Jean Cocteau a écrit à son propos : « Personne, sauf Montaigne, n’a eu cette lame en pointe, cette encre noire. La plume de notre duc trouait la feuille. Il assenait (le terme est de lui) ces regards. » Voici ce que Saint-Simon écrit dans son avant-propos : « Ecrire l’histoire de son pays et de son temps, c’est repasser dans son esprit avec beaucoup de réflexion tout ce qu’on a vu, manié, ou su d’original sans reproche, qui s’est passé sur le théâtre du monde, les diverses machines, souvent les riens apparents qui ont mû les ressorts des événements qui ont eu le plus de suite, et qui en ont enfanté d’autres; c’est se montrer à soi-même pied à pied le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux; c’est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses, et de la vie des hommes; c’est se rappeler un vif souvenir que nul des heureux du monde ne l’a été, et que la félicité ni même la tranquillité ne peut se trouver ici-bas; c’est mettre en évidence que, s’il était possible que cette multitude de gens de qui on fait une nécessaire mention avait pu lire dans l’avenir le succès de leurs peines, de leurs sueurs, de leurs soins, de leurs intrigues, tous, à une douzaine près tout au plus, se seraient arrêtés tout court dès l’entrée de leur vie, et auraient abandonné leurs vues et leurs plus chères prétentions; et que, de cette douzaine encore, leur mort, qui termine le bonheur qu’ils s’étaient proposé, n’a fait qu’augmenter leurs regrets par le redoublement de leurs attaches, et rend pour eux comme non avenu tout ce que à quoi ils étaient parvenus. » Et puis : « Je ne fus jamais un sujet académique, je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement. »

Vous êtes devant quelque chose qu’un universitaire vous dira être de la littérature et, évidemment, c’est tout autre chose: c’est une position métaphysique très particulière, quelqu’un qui écrit en fonction de ce qu’il veut dire comme vérité. » Jean Cocteau a écrit à son propos : « Personne, sauf Montaigne, n’a eu cette lame en pointe, cette encre noire. La plume de notre duc trouait la feuille. Il assenait (le terme est de lui) ces regards. » Voici ce que Saint-Simon écrit dans son avant-propos : « Ecrire l’histoire de son pays et de son temps, c’est repasser dans son esprit avec beaucoup de réflexion tout ce qu’on a vu, manié, ou su d’original sans reproche, qui s’est passé sur le théâtre du monde, les diverses machines, souvent les riens apparents qui ont mû les ressorts des événements qui ont eu le plus de suite, et qui en ont enfanté d’autres; c’est se montrer à soi-même pied à pied le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux; c’est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses, et de la vie des hommes; c’est se rappeler un vif souvenir que nul des heureux du monde ne l’a été, et que la félicité ni même la tranquillité ne peut se trouver ici-bas; c’est mettre en évidence que, s’il était possible que cette multitude de gens de qui on fait une nécessaire mention avait pu lire dans l’avenir le succès de leurs peines, de leurs sueurs, de leurs soins, de leurs intrigues, tous, à une douzaine près tout au plus, se seraient arrêtés tout court dès l’entrée de leur vie, et auraient abandonné leurs vues et leurs plus chères prétentions; et que, de cette douzaine encore, leur mort, qui termine le bonheur qu’ils s’étaient proposé, n’a fait qu’augmenter leurs regrets par le redoublement de leurs attaches, et rend pour eux comme non avenu tout ce que à quoi ils étaient parvenus. » Et puis : « Je ne fus jamais un sujet académique, je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement. »

Raymond Alcovère

00:00 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : saint-simon, mémoires

mardi, 12 mai 2020

Madame Edwarda (Georges Bataille)

Mieux vaut réfléchir à deux fois avant d’ouvrir un livre de Bataille ; après, on ne sera plus exactement le même. Il s’est attaqué aux sujets les plus difficiles, les plus dangereux. Philippe Sollers : « À côté des récits de Bataille, la plupart des romans paraissent fades, lâches, timides, apeurés, lourds, lents, économiques, et surtout prudes jusque dans leur laborieuse pornographie. » Bataille se plaît à tout bousculer mais chez lui le substrat est plus que solide : « Contrairement aux philosophes qui continuent à jouer le jeu de l’idéologie (lesquelles sont toutes, aujourd’hui, résorbées dans le médiatique), Bataille parle et pense en homme des carrefours : il n’a pas de limites, il est capable de penser Lascaux et Sade à la fois – de s’ouvrir à la remise en jeu qu’une telle rencontre provoque. Une « conciliation amicale, et pleine d’angoisse, entre les nécessités incompatibles » ; ainsi définit-il la fête – ainsi pourrait-on définir son lieu. » : Yannick Haenel. Il pense ensemble la religion et l’érotisme : : « Ce qui est en jeu dans l’érotisme, c’est toujours une dissolution des formes constituées. » Et :« Le sens de l’érotisme échappe à quiconque n’en voit pas le sens religieux. Réciproquement, le sens des religions échappe à quiconque néglige le lien qu’il présente avec l’érotisme. » Bataille ne cesse de questionner Dieu : « Dieu n’est pas la limite de l’homme, mais la limite de l’homme est divine. Autrement dit, l’homme est divin dans l’expérience de ses limites. » Dans Madame Edwarda, il représente Dieu sous la forme d’une prostituée. « Ce que j’ai à dire est tel que son expression est plus importante pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu, mais je fais appel, pour ma part, davantage à la sensibilité qu’à l’intelligence et, dès ce moment, c’est l’expression, par son caractère sensible, qui compte le plus. D’ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune manière s’exprimer dans une forme qui ne soit pas sensible : il n’en resterait absolument rien. »

Mieux vaut réfléchir à deux fois avant d’ouvrir un livre de Bataille ; après, on ne sera plus exactement le même. Il s’est attaqué aux sujets les plus difficiles, les plus dangereux. Philippe Sollers : « À côté des récits de Bataille, la plupart des romans paraissent fades, lâches, timides, apeurés, lourds, lents, économiques, et surtout prudes jusque dans leur laborieuse pornographie. » Bataille se plaît à tout bousculer mais chez lui le substrat est plus que solide : « Contrairement aux philosophes qui continuent à jouer le jeu de l’idéologie (lesquelles sont toutes, aujourd’hui, résorbées dans le médiatique), Bataille parle et pense en homme des carrefours : il n’a pas de limites, il est capable de penser Lascaux et Sade à la fois – de s’ouvrir à la remise en jeu qu’une telle rencontre provoque. Une « conciliation amicale, et pleine d’angoisse, entre les nécessités incompatibles » ; ainsi définit-il la fête – ainsi pourrait-on définir son lieu. » : Yannick Haenel. Il pense ensemble la religion et l’érotisme : : « Ce qui est en jeu dans l’érotisme, c’est toujours une dissolution des formes constituées. » Et :« Le sens de l’érotisme échappe à quiconque n’en voit pas le sens religieux. Réciproquement, le sens des religions échappe à quiconque néglige le lien qu’il présente avec l’érotisme. » Bataille ne cesse de questionner Dieu : « Dieu n’est pas la limite de l’homme, mais la limite de l’homme est divine. Autrement dit, l’homme est divin dans l’expérience de ses limites. » Dans Madame Edwarda, il représente Dieu sous la forme d’une prostituée. « Ce que j’ai à dire est tel que son expression est plus importante pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu, mais je fais appel, pour ma part, davantage à la sensibilité qu’à l’intelligence et, dès ce moment, c’est l’expression, par son caractère sensible, qui compte le plus. D’ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune manière s’exprimer dans une forme qui ne soit pas sensible : il n’en resterait absolument rien. »  « Dieu n’est rien s’il n’est pas le dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin dans le sens de rien (…) Nous ne pouvons ajouter au langage impunément le mot qui dépasse les mots, le mot Dieu ; dès l’instant où nous le faisons, ce mot se dépassant lui-même détruit vertigineusement ses limites. Ce qu’il est ne recule devant rien, il est partout où il est impossible de l’attendre : lui-même est une énormité. Quiconque en a le plus petit soupçon, se tait aussitôt. » Comment penser et dire l’excès ? Voilà la question de Bataille, il s’y livre par « des mots qui réintroduisent – en un point – le souverain silence qu’interrompt le langage articulé ». Il n’hésite pas à tordre la langue, à provoquer des glissements, des dissonances : « Je tremblais l’acceptant, mais de l’imaginer, je devins fou » ; Ce qui fit dire à Marguerite Duras : « On peut donc dire de Georges Bataille qu’il n’écrit pas du tout puisqu’il écrit contre le langage. Il invente comment on peut ne pas écrire tout en écrivant. Il nous désapprend la littérature ». Dans ses textes il mêle érotisme, philosophie, anthropologie, religion et politique, et l’écriture y passe par des éclairs, des fulgurances : « La vie s’étire en moi comme un chant modulé dans la gorge d’un soprano » ou « Je pense comme une fille enlève sa robe ». Il laisse au lecteur l’intuition qu’il a été plus loin que les autres : « L’être ouvert – à la mort, au supplice, à la joie – sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère est un immense alléluia, perdu dans le silence sans fin. »

« Dieu n’est rien s’il n’est pas le dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin dans le sens de rien (…) Nous ne pouvons ajouter au langage impunément le mot qui dépasse les mots, le mot Dieu ; dès l’instant où nous le faisons, ce mot se dépassant lui-même détruit vertigineusement ses limites. Ce qu’il est ne recule devant rien, il est partout où il est impossible de l’attendre : lui-même est une énormité. Quiconque en a le plus petit soupçon, se tait aussitôt. » Comment penser et dire l’excès ? Voilà la question de Bataille, il s’y livre par « des mots qui réintroduisent – en un point – le souverain silence qu’interrompt le langage articulé ». Il n’hésite pas à tordre la langue, à provoquer des glissements, des dissonances : « Je tremblais l’acceptant, mais de l’imaginer, je devins fou » ; Ce qui fit dire à Marguerite Duras : « On peut donc dire de Georges Bataille qu’il n’écrit pas du tout puisqu’il écrit contre le langage. Il invente comment on peut ne pas écrire tout en écrivant. Il nous désapprend la littérature ». Dans ses textes il mêle érotisme, philosophie, anthropologie, religion et politique, et l’écriture y passe par des éclairs, des fulgurances : « La vie s’étire en moi comme un chant modulé dans la gorge d’un soprano » ou « Je pense comme une fille enlève sa robe ». Il laisse au lecteur l’intuition qu’il a été plus loin que les autres : « L’être ouvert – à la mort, au supplice, à la joie – sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère est un immense alléluia, perdu dans le silence sans fin. » En 1939, dans le dernier numéro de la revue Acéphale qu’il avait créée, il écrira : « Je suis moi-même la guerre ». Rompant avec les formes traditionnelles de la composition, il a souvent recours au fragment, aux digressions, variations. Le rire est pour lui un thème central : « Il ne faudrait jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent d’éblouissant quand ils rient : leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. À vrai dire, ce monde a tant d’éclat qu’ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. » Dans le dernier entretien donné un an avant sa mort, il déclara : « Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir brouillé les cartes, c’est-à-dire d’avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l’esprit religieux le plus profond ». Mort à propos de laquelle il a écrit : « Le seul élément qui relie l’existence au reste est la mort : qui conçoit la mort cesse d’appartenir à une chambre, à des proches, il se rend aux libres jeux du ciel. »

En 1939, dans le dernier numéro de la revue Acéphale qu’il avait créée, il écrira : « Je suis moi-même la guerre ». Rompant avec les formes traditionnelles de la composition, il a souvent recours au fragment, aux digressions, variations. Le rire est pour lui un thème central : « Il ne faudrait jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent d’éblouissant quand ils rient : leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. À vrai dire, ce monde a tant d’éclat qu’ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. » Dans le dernier entretien donné un an avant sa mort, il déclara : « Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir brouillé les cartes, c’est-à-dire d’avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l’esprit religieux le plus profond ». Mort à propos de laquelle il a écrit : « Le seul élément qui relie l’existence au reste est la mort : qui conçoit la mort cesse d’appartenir à une chambre, à des proches, il se rend aux libres jeux du ciel. »

Raymond Alcovère

02:16 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, madame edwarda

lundi, 11 mai 2020

Les Fables de La Fontaine

Commençons par tordre le cou à une légende. Comme le souligne Patrick Dandrey : « Les animaux ne forment qu’un tiers, à peu près, des quatre cents personnages des Fables. Les deux cent quarante Fables ne constituent qu’une part, imposante mais relative, de la production d’un poète, qui composa aussi : soixante-quatre contes, un roman mêlé de prose et de vers, une idylle héroïque, deux livrets d’opéra, deux tragédies (l’une lyrique et inachevée), deux comédies, un ballet comique, les fragments d’un songe, un poème scientifique, trois épîtres critiques en vers, un poème chrétien, deux paraphrases de textes sacrés, une relation de voyage, six élégies, des satires, odes, ballades, madrigaux, chansons, épithalames, épigrammes, un pastiche, des traductions de vers latins, les lettres, beaucoup de vers de circonstances et de pièces perdues… Bilan estimable pour un paresseux. » Chateaubriand le considérait comme son dieu et il avait raison. La Fontaine, c’est l'andidote idéal, quand on est accablé, après avoir été obligé de lire mauvais livres, notes, rapports ou articles horriblement écrits. Sans doute aucun écrivain français n’est arrivé à ce sens du raccourci, de l’épure et de l’harmonie. Il dit en deux vers ce que beaucoup peinent à exprimer en de longues pages et même volumes. Goût pour le bonheur, individualisme, sagesse, esprit pénétrant, imagination, tout y est. En relisant les Fables, on est étonné d’y trouver autant d’expressions encore utilisées aujourd’hui.

Commençons par tordre le cou à une légende. Comme le souligne Patrick Dandrey : « Les animaux ne forment qu’un tiers, à peu près, des quatre cents personnages des Fables. Les deux cent quarante Fables ne constituent qu’une part, imposante mais relative, de la production d’un poète, qui composa aussi : soixante-quatre contes, un roman mêlé de prose et de vers, une idylle héroïque, deux livrets d’opéra, deux tragédies (l’une lyrique et inachevée), deux comédies, un ballet comique, les fragments d’un songe, un poème scientifique, trois épîtres critiques en vers, un poème chrétien, deux paraphrases de textes sacrés, une relation de voyage, six élégies, des satires, odes, ballades, madrigaux, chansons, épithalames, épigrammes, un pastiche, des traductions de vers latins, les lettres, beaucoup de vers de circonstances et de pièces perdues… Bilan estimable pour un paresseux. » Chateaubriand le considérait comme son dieu et il avait raison. La Fontaine, c’est l'andidote idéal, quand on est accablé, après avoir été obligé de lire mauvais livres, notes, rapports ou articles horriblement écrits. Sans doute aucun écrivain français n’est arrivé à ce sens du raccourci, de l’épure et de l’harmonie. Il dit en deux vers ce que beaucoup peinent à exprimer en de longues pages et même volumes. Goût pour le bonheur, individualisme, sagesse, esprit pénétrant, imagination, tout y est. En relisant les Fables, on est étonné d’y trouver autant d’expressions encore utilisées aujourd’hui.  On peut mesurer son génie en comparant avec l’original dont il s’est inspiré : ici, La Cigale et les fourmis, version Ésope (6e siècle avant J.-C.) : « Pendant l’hiver, leur blé étant humide, les fourmis le faisaient sécher. La cigale, mourant de faim, leur demandait de la nourriture. Les fourmis lui répondirent : – Pourquoi en été n’amassais-tu pas de quoi manger ? – Je n’étais pas inactive, dit celle-ci, mais je chantais mélodieusement. Les fourmis se mirent à rire. – Eh bien, si en été tu chantais, maintenant que c’est l’hiver, danse. Cette fable montre qu’il ne faut pas être négligent en quoi que ce soit, si l’on veut éviter les chagrins et les dangers. » Ses contes et tout ce qu’il a écrit sont touchés par la grâce. S’il ne fallait retenir que quelques joyaux de notre langue, on y trouverait sans doute : « Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines ; Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau ; Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste… » Et : « J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout, il n’est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique. » Ou le merveilleux : « Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'approfondir cette science. »

On peut mesurer son génie en comparant avec l’original dont il s’est inspiré : ici, La Cigale et les fourmis, version Ésope (6e siècle avant J.-C.) : « Pendant l’hiver, leur blé étant humide, les fourmis le faisaient sécher. La cigale, mourant de faim, leur demandait de la nourriture. Les fourmis lui répondirent : – Pourquoi en été n’amassais-tu pas de quoi manger ? – Je n’étais pas inactive, dit celle-ci, mais je chantais mélodieusement. Les fourmis se mirent à rire. – Eh bien, si en été tu chantais, maintenant que c’est l’hiver, danse. Cette fable montre qu’il ne faut pas être négligent en quoi que ce soit, si l’on veut éviter les chagrins et les dangers. » Ses contes et tout ce qu’il a écrit sont touchés par la grâce. S’il ne fallait retenir que quelques joyaux de notre langue, on y trouverait sans doute : « Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines ; Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau ; Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste… » Et : « J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout, il n’est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique. » Ou le merveilleux : « Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'approfondir cette science. » Ou encore : « Bornons ici cette carrière. Les longs ouvrages me font peur. Loin d’épuiser une matière, on n’en doit prendre que la fleur. » Et les fleurs sont encore présentes ici : « Je suis chose légère, et vole à tout sujet ; je vais de fleur en fleur ; et d’objet en objet… » Mais aussi : « Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands » En appendice à son Siècle de Louis XIV, Voltaire, dans son Catalogue des écrivains, écrit : « Dans la plupart de ses fables, il est infiniment au-dessus de tous ceux qui ont écrit avant et après lui, en quelque langue que ce puisse être ». Laissons-lui le mot de la fin : « Les Sages quelquefois, ainsi que l’écrevisse, marchant à reculons, tournent le dos au port. C’est l’art des matelots. C’est aussi l’artifice de ceux qui, pour couvrir quelque puissant effort, envisagent un point directement contraire, et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. »

Ou encore : « Bornons ici cette carrière. Les longs ouvrages me font peur. Loin d’épuiser une matière, on n’en doit prendre que la fleur. » Et les fleurs sont encore présentes ici : « Je suis chose légère, et vole à tout sujet ; je vais de fleur en fleur ; et d’objet en objet… » Mais aussi : « Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands » En appendice à son Siècle de Louis XIV, Voltaire, dans son Catalogue des écrivains, écrit : « Dans la plupart de ses fables, il est infiniment au-dessus de tous ceux qui ont écrit avant et après lui, en quelque langue que ce puisse être ». Laissons-lui le mot de la fin : « Les Sages quelquefois, ainsi que l’écrevisse, marchant à reculons, tournent le dos au port. C’est l’art des matelots. C’est aussi l’artifice de ceux qui, pour couvrir quelque puissant effort, envisagent un point directement contraire, et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. »

Raymond Alcovère

04:10 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : la fontaine, fables

samedi, 09 mai 2020

Journal de Kafka

Milena Jesenská, dans une lettre à Max Brod, écrit : « Nous sommes tous en apparence capables de vivre parce que nous avons eu un jour ou l’autre recours au mensonge, à l’aveuglement, à l’enthousiasme, à l’optimisme, à une conviction ou à une autre, au pessimisme ou à quoi que ce soit. Mais lui est incapable de mentir, tout comme il est incapable de s’enivrer. Il est sans le moindre refuge, sans asile. C’est pourquoi il est exposé, là où nous sommes protégés. Il est comme un homme nu au milieu de gens habillés. C’est une manière d’être qui est déterminée, qui existe en elle-même, débarrassée de tout l’accessoire, de tout ce qui pourrait l’aider à qualifier la vie – beauté ou misère, peu importe. Et son ascétisme est totalement dépourvu d’héroïsme, ce qui le rend, à vrai dire, plus grand et plus noble. Tout héroïsme est mensonge et lâcheté. Ce n’est pas un homme qui construit son ascétisme comme un moyen d’accéder à un but, c’est un homme qui est contraint à l’ascétisme par sa terrible lucidité, par sa pureté, par son incapacité à accepter le compromis». Le Journal de Kafka est le témoignage inouï de cette lucidité, celle d’un des plus grands magiciens de la littérature et d’un métaphysicien. « Je suis une mémoire devenue vivante. » « La littérature : un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. » Et : « Quand je dis quelque chose, cette chose perd immédiatement et définitivement son importance, quand je la note, elle la perd toujours aussi, mais en gagne parfois une autre. »

Milena Jesenská, dans une lettre à Max Brod, écrit : « Nous sommes tous en apparence capables de vivre parce que nous avons eu un jour ou l’autre recours au mensonge, à l’aveuglement, à l’enthousiasme, à l’optimisme, à une conviction ou à une autre, au pessimisme ou à quoi que ce soit. Mais lui est incapable de mentir, tout comme il est incapable de s’enivrer. Il est sans le moindre refuge, sans asile. C’est pourquoi il est exposé, là où nous sommes protégés. Il est comme un homme nu au milieu de gens habillés. C’est une manière d’être qui est déterminée, qui existe en elle-même, débarrassée de tout l’accessoire, de tout ce qui pourrait l’aider à qualifier la vie – beauté ou misère, peu importe. Et son ascétisme est totalement dépourvu d’héroïsme, ce qui le rend, à vrai dire, plus grand et plus noble. Tout héroïsme est mensonge et lâcheté. Ce n’est pas un homme qui construit son ascétisme comme un moyen d’accéder à un but, c’est un homme qui est contraint à l’ascétisme par sa terrible lucidité, par sa pureté, par son incapacité à accepter le compromis». Le Journal de Kafka est le témoignage inouï de cette lucidité, celle d’un des plus grands magiciens de la littérature et d’un métaphysicien. « Je suis une mémoire devenue vivante. » « La littérature : un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. » Et : « Quand je dis quelque chose, cette chose perd immédiatement et définitivement son importance, quand je la note, elle la perd toujours aussi, mais en gagne parfois une autre. »  Dès le premier jour, Kafka pose les règles de son Journal : « Il faut qu’une ligne au moins soit braquée chaque jour sur moi comme on braque aujourd’hui un télescope sur les comètes. » Rien d’évident là dedans : « Connais-toi toi-même ne signifie pas : observe-toi. Observe-toi est le mot du serpent. Cela signifie : transforme-toi en maître de tes actes. Or, tu l’es déjà, tu es maître de tes actes. Le mot signifie donc : Méconnais-toi ! Détruis-toi ! C’est-à-dire quelque chose de mauvais, et c’est seulement si l’on se penche très bas que l’on entend aussi ce qu’il a de bon, qui s’exprime ainsi : afin de te transformer en celui que tu es. » Il va très loin : « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi ». Et encore : « Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde, qu’on l’invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque. »

Dès le premier jour, Kafka pose les règles de son Journal : « Il faut qu’une ligne au moins soit braquée chaque jour sur moi comme on braque aujourd’hui un télescope sur les comètes. » Rien d’évident là dedans : « Connais-toi toi-même ne signifie pas : observe-toi. Observe-toi est le mot du serpent. Cela signifie : transforme-toi en maître de tes actes. Or, tu l’es déjà, tu es maître de tes actes. Le mot signifie donc : Méconnais-toi ! Détruis-toi ! C’est-à-dire quelque chose de mauvais, et c’est seulement si l’on se penche très bas que l’on entend aussi ce qu’il a de bon, qui s’exprime ainsi : afin de te transformer en celui que tu es. » Il va très loin : « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi ». Et encore : « Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde, qu’on l’invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque. » Le 17 décembre 1910, première année du Journal qu’il poursuivra jusqu’en 1923, il note : « Je ne quitterai plus ce Journal. C’est là qu’il me faut être tenace, car je ne puis l’être que là. Comme j’aimerais exprimer le sentiment de bonheur qui m’habite de temps à autre, maintenant par exemple. C’est véritablement quelque chose de mousseux qui me remplit entièrement de tressaillements légers et agréables, et me persuade que je suis doué de capacités dont je peux à tout instant, et même maintenant, me convaincre en toute certitude qu’elles n’existent pas. » Et plus loin : « Plus profond l’on creuse son fossé, plus ça devient tranquille, moins on a peur, plus ça devient tranquille. » Il a écrit à Milena : « Je t’aime, comme la mer aime le gravier de ses profondeurs. »

Le 17 décembre 1910, première année du Journal qu’il poursuivra jusqu’en 1923, il note : « Je ne quitterai plus ce Journal. C’est là qu’il me faut être tenace, car je ne puis l’être que là. Comme j’aimerais exprimer le sentiment de bonheur qui m’habite de temps à autre, maintenant par exemple. C’est véritablement quelque chose de mousseux qui me remplit entièrement de tressaillements légers et agréables, et me persuade que je suis doué de capacités dont je peux à tout instant, et même maintenant, me convaincre en toute certitude qu’elles n’existent pas. » Et plus loin : « Plus profond l’on creuse son fossé, plus ça devient tranquille, moins on a peur, plus ça devient tranquille. » Il a écrit à Milena : « Je t’aime, comme la mer aime le gravier de ses profondeurs. »

Raymond Alcovère

03:04 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (1)