dimanche, 13 mars 2022

Savoir

Savoir ne permet pas toujours d'empêcher, mais du moins les choses que nous savons, nous les tenons, sinon entre nos mains, du moins dans notre pensée où nous les disposons à notre gré, ce qui nous donne l'illusion d'une sorte de pouvoir sur elles.

Savoir ne permet pas toujours d'empêcher, mais du moins les choses que nous savons, nous les tenons, sinon entre nos mains, du moins dans notre pensée où nous les disposons à notre gré, ce qui nous donne l'illusion d'une sorte de pouvoir sur elles.

Marcel Proust

15:30 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust

jeudi, 10 mars 2022

Penser

« La plupart des penseurs écrivent mal parce qu’ils ne nous communiquent pas seulement leurs pensées, mais aussi le penser de leurs pensées »

« La plupart des penseurs écrivent mal parce qu’ils ne nous communiquent pas seulement leurs pensées, mais aussi le penser de leurs pensées »

Nietzsche. Humain trop humain.

11:25 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nietzsche

vendredi, 04 mars 2022

Pouvoir réfléchissant

"De même ceux qui produisent des œuvres géniales ne sont pas ceux qui vivent dans le milieu le plus délicat, qui ont la conversation la plus brillante, la culture la plus étendue, mais ceux qui ont eu le pouvoir, cessant brusquement de vivre pour eux-mêmes, de rendre leur personnalité pareille à un miroir, de telle sorte que leur vie si médiocre d'ailleurs qu'elle pouvait être mondainement et même, dans un certain sens, intellectuellement parlant, s'y reflète, le génie consistant dans le pouvoir réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle reflété."

"De même ceux qui produisent des œuvres géniales ne sont pas ceux qui vivent dans le milieu le plus délicat, qui ont la conversation la plus brillante, la culture la plus étendue, mais ceux qui ont eu le pouvoir, cessant brusquement de vivre pour eux-mêmes, de rendre leur personnalité pareille à un miroir, de telle sorte que leur vie si médiocre d'ailleurs qu'elle pouvait être mondainement et même, dans un certain sens, intellectuellement parlant, s'y reflète, le génie consistant dans le pouvoir réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle reflété."19:37 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust

mardi, 01 mars 2022

Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres

Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament; notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même l'acte si simple que nous appelons "voir une personne que nous connaissons" est en partie un acte intellectuel. Nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui, et dans l'aspect total que nous nous représentons, ces notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez, elles se mêlent si bien de nuancer la voix comme si celle-ci n'était qu'une transparente enveloppe, que chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons, que nous écoutons.

Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament; notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même l'acte si simple que nous appelons "voir une personne que nous connaissons" est en partie un acte intellectuel. Nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui, et dans l'aspect total que nous nous représentons, ces notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez, elles se mêlent si bien de nuancer la voix comme si celle-ci n'était qu'une transparente enveloppe, que chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons, que nous écoutons.

Marcel Proust, Du côté de chez Swann

Masques du théâtre grec

19:33 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust

mercredi, 23 février 2022

Ce français...

« Ce français qu'on dit parfois inaccentué, sec, raisonneur et gourmé, est une langue très invective, très secrète et très arborescente, faite pour pousser. Très native, très germinative. La plus belle langue du monde, parce que c'est à la fois du grec de cirque, du patois d'église, du latin arabesque, de l'anglais larvé, de l'argot de cour, du saxon éboulé, du picard d'oc, du doux-allemand et de l'italien raccourci. Un grand théâtre d'ombres, de transformismes, de variétés rythmées... »

« Ce français qu'on dit parfois inaccentué, sec, raisonneur et gourmé, est une langue très invective, très secrète et très arborescente, faite pour pousser. Très native, très germinative. La plus belle langue du monde, parce que c'est à la fois du grec de cirque, du patois d'église, du latin arabesque, de l'anglais larvé, de l'argot de cour, du saxon éboulé, du picard d'oc, du doux-allemand et de l'italien raccourci. Un grand théâtre d'ombres, de transformismes, de variétés rythmées... »

Valère Novarina

Photo : Carlos Santoro

20:38 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valère novarina

samedi, 05 février 2022

Les jours sont ronds

Jean Giono

20:46 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean giono

jeudi, 27 janvier 2022

Age

Quand on s'éloigne d'une côte en bateau, on la découvre soudain différemment. L'âge aussi est une manière de s'éloigner : on commence à percevoir sa vie comme un tout, qui n'est pas forcément la juxtaposition des événements qui l'ont constituée…

Quand on s'éloigne d'une côte en bateau, on la découvre soudain différemment. L'âge aussi est une manière de s'éloigner : on commence à percevoir sa vie comme un tout, qui n'est pas forcément la juxtaposition des événements qui l'ont constituée…

Benoîte Groult

18:01 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoîte groult

vendredi, 21 janvier 2022

Épicure

« Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter ; quand on est vieux, il ne faut pas se lasser. »

« Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter ; quand on est vieux, il ne faut pas se lasser. »

Épicure

Photo de Argiris Karamouzas

19:13 Publié dans Grands textes, illuminations | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : epicure, argiris karamouzas

dimanche, 09 janvier 2022

Madame Sagan

«On a parfois, comme ça, des idées sur soi, même purement "visuelles", mais irrévocables. Le reste du temps, on se laisse flotter sans se voir, on se laisse disparaître dans une traînée de bulles saumâtres et sans couleur vers les fonds les plus bas, aveugle, sourd et muet de désespoir.

«On a parfois, comme ça, des idées sur soi, même purement "visuelles", mais irrévocables. Le reste du temps, on se laisse flotter sans se voir, on se laisse disparaître dans une traînée de bulles saumâtres et sans couleur vers les fonds les plus bas, aveugle, sourd et muet de désespoir.

Ou alors, au contraire on ressurgit superbe et triomphant dans l'œil de quelqu'un d'autre, aveuglé de ce soleil que vous êtes pour lui et qu'il invente au péril de son cœur.»

Françoise Sagan

16:36 Publié dans amour, Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françoise sagan

dimanche, 05 décembre 2021

Le plaisir du texte

“Nul objet n’est dans un rapport constant avec le plaisir (Lacan, à propos de Sade). Cependant, pour l'écrivain, cet objet existe ; ce n'est pas le langage, c'est la langue, la langue maternelle.”

“Nul objet n’est dans un rapport constant avec le plaisir (Lacan, à propos de Sade). Cependant, pour l'écrivain, cet objet existe ; ce n'est pas le langage, c'est la langue, la langue maternelle.”

Roland Barthes, Le plaisir du texte

12:05 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roland barthes

lundi, 29 novembre 2021

Ce que j’embrasse sur ton visage

Ce que j’embrasse sur ton visage, c’est celle que j’aime bien sûr, mais aussi, et parfois, le visage de la vie telle que je la voudrais pour tous, généreuse et intelligente.

Ce que j’embrasse sur ton visage, c’est celle que j’aime bien sûr, mais aussi, et parfois, le visage de la vie telle que je la voudrais pour tous, généreuse et intelligente.

Camus à Maria Casarès, le 26 avril 1950

Photo de Théo Gosselin

15:55 Publié dans amour, Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maria casarès, albert camus, théo gosselin

lundi, 15 novembre 2021

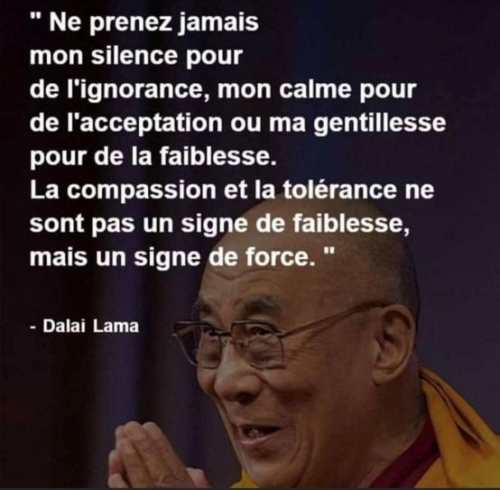

Force ou faiblesse ?

17:59 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dalaï lama

jeudi, 11 novembre 2021

Boris

13:22 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boris cyrulnik

lundi, 01 novembre 2021

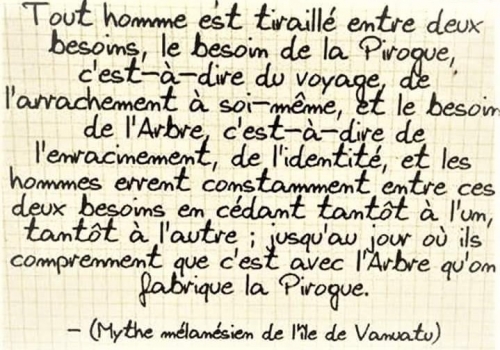

Parole mélanésienne

11:44 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 30 octobre 2021

Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites

Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Phrase d’Evelyn Beatrice Hall, dans Les Amis de Voltaire (1906). Evelyn Hall est la véritable autrice de cette phrase faussement attribuée à Voltaire.

Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Phrase d’Evelyn Beatrice Hall, dans Les Amis de Voltaire (1906). Evelyn Hall est la véritable autrice de cette phrase faussement attribuée à Voltaire.

10:08 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : evelyn beatrice hall, voltaire

mardi, 19 octobre 2021

La grande poésie

La grande poésie vit dans un état de perpétuelle transformation, de perpétuelle traduction: le poème meurt quand il n'a plus d'endroit où aller.

La grande poésie vit dans un état de perpétuelle transformation, de perpétuelle traduction: le poème meurt quand il n'a plus d'endroit où aller.

Eliot Weinberger

Photo : Lothar Dörfer

15:10 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eliot weinberger, lothar dörfer

dimanche, 17 octobre 2021

"La nuit vient, noir pirate, aux cieux d'or débarquant." : Rimbaud

Photo : Edd Allen

Photo : Edd Allen

17:45 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edd allen, rimbaud

jeudi, 14 octobre 2021

Absence d'amour

Et tout ment dans l'absence d'amour …

Et tout ment dans l'absence d'amour …

Georges Bataille

Photo : Alain Schaller

16:57 Publié dans amour, Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain schaller, georges bataille

vendredi, 08 octobre 2021

Revirginité

Tout effacer sur le tableau, du jour au lendemain, se retrouver neuf à chaque aurore, dans une revirginité perpétuelle de l'émotion - voilà, et voilà seulement ce qu'il vaut la peine d'être, ou d'avoir, pour être ou avoir ce qu'imparfaitement nous sommes.

Tout effacer sur le tableau, du jour au lendemain, se retrouver neuf à chaque aurore, dans une revirginité perpétuelle de l'émotion - voilà, et voilà seulement ce qu'il vaut la peine d'être, ou d'avoir, pour être ou avoir ce qu'imparfaitement nous sommes.

Fernando Pessoa

Photo : Pierre Pipien

10:18 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, pierre pipien

dimanche, 03 octobre 2021

je travaince

« Maintenant, c’est la nuit que je travaince. De minuit à cinq heures du matin. Le mois passé, ma chambre, rue Monsieur-le-Prince, donnait sur un jardin du lycée Saint-Louis. Il y avait des arbres énormes sous ma fenêtre étroite. A trois heures du matin, la bougie pâlit ; tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres : c’est fini. Plus de travail. Il me fallait regarder les arbres, le ciel, saisis par cette heure indicible, première du matin. Je voyais les dortoirs du lycée, absolument sourds. Et déjà le bruit saccadé, sonore, délicieux des tombereaux sur les boulevards. - je fumais ma pipe-marteau, en crachant sur les tuiles, car c’était une mansarde, ma chambre. À cinq heures, je descendais à l’achat de quelque pain ; c’est l’heure. Les ouvriers sont en marche partout. C’est l’heure de se soûler chez les marchands de vin, pour moi. Je rentrais manger, et me couchais à sept heures du matin, quand le soleil faisait sortir les cloportes de dessous les tuiles. Le premier matin en été, et les soirs de décembre, voilà ce qui m’a ravi toujours ici. »

« Maintenant, c’est la nuit que je travaince. De minuit à cinq heures du matin. Le mois passé, ma chambre, rue Monsieur-le-Prince, donnait sur un jardin du lycée Saint-Louis. Il y avait des arbres énormes sous ma fenêtre étroite. A trois heures du matin, la bougie pâlit ; tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres : c’est fini. Plus de travail. Il me fallait regarder les arbres, le ciel, saisis par cette heure indicible, première du matin. Je voyais les dortoirs du lycée, absolument sourds. Et déjà le bruit saccadé, sonore, délicieux des tombereaux sur les boulevards. - je fumais ma pipe-marteau, en crachant sur les tuiles, car c’était une mansarde, ma chambre. À cinq heures, je descendais à l’achat de quelque pain ; c’est l’heure. Les ouvriers sont en marche partout. C’est l’heure de se soûler chez les marchands de vin, pour moi. Je rentrais manger, et me couchais à sept heures du matin, quand le soleil faisait sortir les cloportes de dessous les tuiles. Le premier matin en été, et les soirs de décembre, voilà ce qui m’a ravi toujours ici. »

Lettre de Rimbaud à Ernest Delahaye (juin 1872)

02:45 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rimbaud