mercredi, 18 septembre 2024

Le jour de...

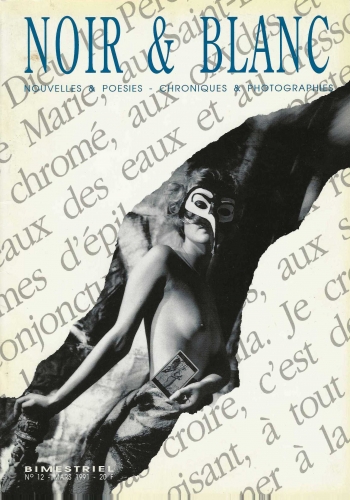

Premier texte publié : "Le jour de..." en mars 1991 dans Noir et Blanc Magazine, n° 12.

Premier texte publié : "Le jour de..." en mars 1991 dans Noir et Blanc Magazine, n° 12.

Extrait :

Jours de sang, de glace et de feu où j’ai commencé à comprendre mon destin. Il est cinq heures et demie du matin. Je lis Mémoires sauvés du vent de Richard Brautigan… La fenêtre est ouverte sur la nuit, elle remplit la pièce de son odeur, de ces bruits d’oiseaux et de réveil matinal. Des voitures, citadelles de l’ennui, circulent déjà. Six heures un quart, le livre est fini, le jour levé. Le chant des oiseaux se détache dans de la ouate, je suis fatigué, j’aime cette sensation de lourdeur, la tête pleine de rêves, de fragments de rêves, de désirs, d’envie de vivre. Parfois, l’avenir m’apparaît avec netteté, je pense à toi. Le cri d’un goéland, une torpeur fraîche.

18:24 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 12 avril 2024

La Bête

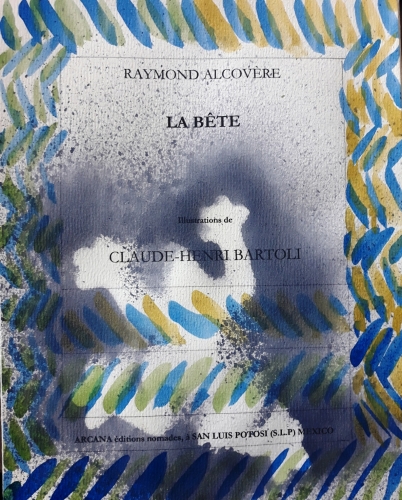

Avec Claude-Henri Bartoli, un compagnonnage d'une vingtaine d'années : ici la couverture d'une de mes nouvelles : La Bête (parue sous le titre : Le Diamant du boa, dans le recueil Doubles), illustrée par Claude en 2010.

Avec Claude-Henri Bartoli, un compagnonnage d'une vingtaine d'années : ici la couverture d'une de mes nouvelles : La Bête (parue sous le titre : Le Diamant du boa, dans le recueil Doubles), illustrée par Claude en 2010.

18:43 Publié dans Doubles, Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude henri-bartoli, doubles

lundi, 26 décembre 2022

Wandering chief

L’homme — un agent des services britanniques, installé dans une maison de thé face au débarcadère, observe le va-et-vient des passants, dans une obscurité de glaïeuls. Lent balancement des jonques en guirlande sur la baie.

L’homme — un agent des services britanniques, installé dans une maison de thé face au débarcadère, observe le va-et-vient des passants, dans une obscurité de glaïeuls. Lent balancement des jonques en guirlande sur la baie.

Enrôlé dans l’armée hollandaise, il a rejoint Batavia, sur l’île de Java, au mois de juin. Son détachement a été envoyé en pleine jungle. Forêt étouffante, dévorée de palétuviers, banians aux racines tressées dans la glaise mais aussi entraînement, discipline, marches forcées et chaleur suffocante.

Un de ses camarades, français comme lui, n’a pas supporté ce régime. Emporté par la malaria en trois jours, il fallait l’enterrer au plus vite. L’homme, porté volontaire, a lui-même creusé le trou. Par peur des miasmes, l’unique sentinelle se tenait à l’écart. Après avoir pioché sous le soleil ardent, profitant d’un moment d’inattention du garde-chiourme, il a détalé. Huit jours durant, il s’est nourri de bananes, de noix de coco, fuyant les habitations. Enfin, il a atteint Semarang, l’autre port de l’île, où il a établi un contact, fait son rapport.

Il a rendez-vous le soir même dans une fumerie d’opium...

17:49 Publié dans Doubles, Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : doubles

dimanche, 18 décembre 2022

Comédie humaine

C’est au purgatoire, au milieu d’un paysage froid et désolé, entouré de brouillard. À flanc de montagne, dans un chalet vétuste, près de la cheminée, Alexandre Dumas, Stendhal et Marcel Proust, attablés, devisent. Une bouteille d’eau de vie de poire circule. Proust n’en prend pas, il n’aime que la bière.

C’est au purgatoire, au milieu d’un paysage froid et désolé, entouré de brouillard. À flanc de montagne, dans un chalet vétuste, près de la cheminée, Alexandre Dumas, Stendhal et Marcel Proust, attablés, devisent. Une bouteille d’eau de vie de poire circule. Proust n’en prend pas, il n’aime que la bière.14:35 Publié dans Doubles, Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : doubles

vendredi, 27 octobre 2017

Soirée de lancement du numéro 2 de la revue La Piscine, ce soir, à Sauramps Odyssée à Montpellier

Ce soir à partir de 18h, à l’occasion de la parution de son numéro 2, la revue La Piscine vous convie à une rencontre-lectures à l'auditorium de la librairie Sauramps Odyssée à Montpellier.

Ce soir à partir de 18h, à l’occasion de la parution de son numéro 2, la revue La Piscine vous convie à une rencontre-lectures à l'auditorium de la librairie Sauramps Odyssée à Montpellier.

Vous pourrez écouter quelques-uns des derniers textes lus par leurs auteurs :

• « Comment j’aime les autres » par Nat Yot

• « Equation » par Claire Musiol

• « Les allumettes » par Daniel Frayssinet

• « Il faut être sauvage » par Marianne Desroziers

• « Ô mer » par Raymond Alcovère

• « Espace soudain fissuré » par Françoise Renaud

et d'autres textes lus par les maîtres-nageurs.

A l'issue des lectures, nous nous retrouverons autour d'un verre pour échanger et partager.

Au plaisir de vous voir !

Philippe Castelneau, Louise Imagine, Christophe Sanchez, Alain Mouton

revuelapiscine.com

_

nouveau numéro disponible ici > http://www.sauramps.com/revue-la-piscine-numero-2-inciden...

01:05 Publié dans Evénements, Nouvelle, Revues | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la piscine

mercredi, 04 janvier 2017

Voir ici un court-métrage réalisé à partir de ma nouvelle : La Lettre

Par des étudiants en 2ème année en DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) de Nancy

18:53 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la lettre

lundi, 05 janvier 2015

La justice est au-dessus de l’amour

A lire ici sur Les Chroniques retrouvées du midi, le premier épisode d'un feuilleton : La justice est au-dessus de l’amour, dont le héros est François Sabatier

A lire ici sur Les Chroniques retrouvées du midi, le premier épisode d'un feuilleton : La justice est au-dessus de l’amour, dont le héros est François Sabatier

20:32 Publié dans Evénements, Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois sabatier

mardi, 09 mars 2010

Le chant de l'albinos

J'avais un ami si blanc en Afrique noire que le soleil le mordait jusqu'aux os et laissait sur sa peau les marques roses d'une succion obscène. Ses yeux étaient rouges, deux blessures qui ne cicatrisaient pas. C'était de sa faute : on lui avait bien dit, enfant, de ne pas laisser traîner son regard dans le ciel flamboyant. Il n'avait pas souvenir pourtant d'avoir joué avec la boule de feu qui rabote la cime des kapokiers en semant ses copeaux de lumière d'un côté à l'autre du jour, mais son entourage l'avait convaincu : il était un enfant de la nuit que rien ne pourrait réchauffer. Sa peau était froide comme celle d'un serpent, odieuse au toucher, sifflait-on à ses oreilles. Aucune main ne s'était jamais tendue pour lui souhaiter un meilleur matin. Il se demandait si une caresse brûlait ? S'il en était privé pour son bien, pour le préserver des souffrances de l'affection ? La tendresse provoquait-elle aussi des douleurs irritantes sur la peau ? Souvent, il avait léché ses bras, pour vérifier, effleuré son épaule du bout des doigts, pour vérifier : la douceur ne le blessait pas, et celle qu'il tentait de communiquer à son mainate, en lui lissant les plumes délicatement, n'effrayait pas non plus l'oiseau à la parure nocturne. Il avait adopté un compagnon aussi noir que lui était blanc marbré de rose, un ami bavard, la seule créature de cette nature prétendue issue de Dieu à lui parler. L'oiseau était un confident précieux. Il lui rapportait des chroniques de la vie des branches, de cet observatoire où l'on pépie et épie les hommes sans se faire repérer. L'oiseau sombre le prévenait des menaces qui se formulaient, des expéditions punitives qui se fomentaient contre lui si un malheur s'était abattu sur le village et que la communauté cherchait une victime expiatoire. Chaque fois, il en était ainsi : le fantôme aux cheveux de paille devait payer la faute pour libérer les vivants qui se jugeaient sans anomalie. On ne prononçait pas son nom. On crachait des mots sales sur son passage ; des allégories dégradantes le désignaient dans les conseils de quartiers ou de districts. Le mainate était bien obligé de lui répéter que le titre de bouc lui était souvent décerné avec, accolées, la promesse expéditive de la mort et de l'enfer, la menace du sacrifice. L'oiseau avait appris le vocabulaire de la haine dans une famille influente de l'administration coloniale où il était assigné à résidence. Il y était hébergé en cage. On le nourrissait et l'abreuvait de formules grossières que les enfants de maîtres lui ordonnaient de répéter. Pour ces gamins aux cheveux blonds, plaqués mouillés sur leur crâne pâle, il était évident que le Noir sentait la sueur d'âne, l'odeur de la paresse, le parfum de la fourberie. On leur avait inculqué cette vérité-là. Et ces mioches aux chemises fraîches et repassées étaient eux-mêmes de beaux perroquets à shorts kakis ; ils croassaient devant l'oiseau prisonnier les paroles que les adultes s'échangeaient par-dessus les assiettes quand, eux, à table, n'avaient que le droit de se taire. L'oiseau réputé pour son don de mimétisme, devait les redire. Et si, au bout du dixième ordre, il ne récitait pas les adjectifs vulgaires dont on couvrait les nègres de la plantation, véritables pagnes de la dérision, il risquait d'y perdre ses plumes, arrachées une à une par les petits doigts blancs furieux aux ongles propres. Le mainate apprit ainsi à sacrer, à blasphémer, à injurier le noir, la nuit et les esprits stupides de l'ombre. Pleuvait sur lui le rire des jeunes tortionnaires qui, en attendant de remplacer leurs pères, allaient à l'école des Pères Blancs. Au jour de l'Indépendance, une main de femme ouvrit la cage de l'oiseau. Le mainate libéré ne prit pas part au défilé. Il se méfiait des bouches qui proféraient liberté, égalité et tous ces slogans de fraternité ruminés sous la contrainte du bâton, ces mots qui s'agitaient sur les lèvres mais n'étaient pas encore descendus au fond du coeur, n'étaient pas passés dans le sang. Il n'y avait qu'un être humain, une créature verticale, à se tenir à l'écart de la fête : un homme blanc, taché de plaques roses, nu sous un caïlcédrat au bord du fleuve. Il jetait ses loques, ses vieux habits d'opprimé, dans la vase, et s'habillait, ce jour-là, de neuf. Il enfila un pantalon noir, une veste noire, une chemise blanche et recouvrit sa tête d'un haut-de-forme. Puis il dit au miroir qui lui renvoyait sa nouvelle image : "Ainsi je serai celui qu'ils veulent que je sois : Baron Samedi, l'esprit de vengeance, l'envoyé des trépassés, le patron de leurs peurs. Puisse mon aspect les tenir à jamais éloignés de moi !" C'est l'oiseau qui, petit à petit, lui apprit la poésie et l'art du chant, nourri de l'expérience des airs. C'est l'oiseau qui réussit à le convaincre de faire entendre sa voix au monde si les yeux des humains étaient trop faibles pour discerner la beauté, si les yeux des humains étaient aveuglés par le brandon des préjugés, si les yeux des humains avaient de la misère à reconnaître l'humain derrière la différence d'apparence. J'avais en Afrique un ami albinos, un très grand chanteur noir à la peau blanche, couleur de cadavre, que le monde entier écoutait avec un immense respect, les yeux fermés sans pouvoir retenir des larmes de pure émotion.

Jean-Yves Loude, nouvelle parue dans la revue L'instant du monde n°8

00:15 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-yves loude

jeudi, 02 juillet 2009

Un seul est parti

Une souris mélancolique me regarde pendant que je fais la vaisselle. Il y a quelques jours déjà qu'elle sort du tas de bois que j'ai monté devant la fenêtre, et qu'elle me regarde à travers la vitre. Elle a dû faire son nid entre les bûches, et lorsqu'elle entend l'eau de mon évier couler dehors, elle grimpe tout en haut du tas, et ses yeux gris m'évoquent la mélancolie.

Une souris mélancolique me regarde pendant que je fais la vaisselle. Il y a quelques jours déjà qu'elle sort du tas de bois que j'ai monté devant la fenêtre, et qu'elle me regarde à travers la vitre. Elle a dû faire son nid entre les bûches, et lorsqu'elle entend l'eau de mon évier couler dehors, elle grimpe tout en haut du tas, et ses yeux gris m'évoquent la mélancolie.

A lire ici la suite de cette nouvelle de Hubert Mingarelli :

http://www.telerama.fr/livre/la-mer-la-baie-de-somme-une-...

Photo de Henri Cartier-Bresson

00:31 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : hubert mingarelli, henri cartier-bresson

samedi, 30 août 2008

Une entrecôte drôlement politisée

ou pour saluer fraternellement Jean-Claude Izzo, toujours présent, par Pierre Autin-Grenier :

ou pour saluer fraternellement Jean-Claude Izzo, toujours présent, par Pierre Autin-Grenier :

Onze heures et demie, je dégringole l’escalier et fonce chez le boucher pour attraper l’entrecôte que je compte fricoter à midi à la marchand de vin ; je tombe dans la boutique sur François Mitterrand en train de discuter le bout de gras avec un type que, de prime abord, je ne reconnais pas. Pour sûr ce n’est ni Beckett ni Cioran, plutôt un aigre fausset à la Guitton et des propos qui vont avec ; “Deux bons doigts dans l’entrecôte” je dis au boucher un rien amusé de me voir, l’air intrigué, tendre l’oreille par-dessus ses rillettes pour tenter de saisir quelques bribes du bavardage ambiant. En cinq-six coups secs de hachoir dans ma bidoche sur son étal il me saucissonne complètement les derniers mots du Président et maintenant c’est la petite musique de fin d’émission ; “Une page de publicité avant la Bourse” annonce l’animatrice dans l’enceinte accrochée au mur sous un effrayant massacre de cerf d’au moins dix cors. Plaisante magie des archives radiophoniques qui permet d’entendre, comme en public et en direct, l’ancien Président disserter d’outre-tombe du Temps et de l’Éternité avec un philosophe stéphanois mort lui aussi cependant que votre boucher, la mine réjouie, essuie ses mains sanguinolentes au pan de son tablier : “Emballez, c’est pesé! Et avec ça ? ”

04:13 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre autin-grenier, littérature, nouvelle, gildas pasquet

jeudi, 23 novembre 2006

Ton dévoué...

Jacques Lull, l’écrivain célèbre, loue chaque année un chalet dans le Jura suisse, seul, isolé, afin de travailler en paix. C’est une région plutôt désertée des touristes, surtout au début décembre. Il descend seulement à la ville une fois par semaine pour faire des courses.

Jacques Lull, l’écrivain célèbre, loue chaque année un chalet dans le Jura suisse, seul, isolé, afin de travailler en paix. C’est une région plutôt désertée des touristes, surtout au début décembre. Il descend seulement à la ville une fois par semaine pour faire des courses.

Au moment de rentrer ce jour-là, il rencontre un employé des postes. Un courrier d’Amérique du Sud vient d’arriver pour lui. Sur le chemin du bureau, il entre dans une boutique, croise des connaissances, s’arrête boire un verre. Au bout du compte, il quitte la petite ville une heure plus tard que prévu.

Les premiers flocons de neige apparaissent alors qu’il prend la route. Il n’y a pas grand risque, son chalet n’est qu’à une douzaine de kilomètres. Pourtant le temps change vite en cette saison, les flocons s’épaississent, une bourrasque se lève. En quelques minutes c’est une tempête de neige, bientôt un véritable blizzard.

Dans un des derniers virages avant le chalet, la voiture dérape, fait un tête à queue et plonge dans le vide. Le lendemain, on découvre son cadavre et dans ses affaires, cette lettre :

Cher Jacques, Tu dois être étonné de recevoir aujourd’hui de mes nouvelles après tant d’années de silence et mon brusque départ il y a sept ans. Je pense, qu’après avoir lu cette lettre, tu en comprendras mieux les raisons.

Tu n’as pas oublié, j’en suis sûr, “ nos jeunes années ”. On écrivait tous les deux, surtout des contes fantastiques, c’était notre passion. Ton écriture a évolué, tu as connu le succès, je t’en félicite.

Quant à moi, il en a été tout autrement. J’ai été, tu t’en souviens, accablé de malheurs. Hélène que j’aimais, a disparu. J’ai perdu de nombreux amis. Ennuis matériels et revers de fortune se sont succédé, jusqu’à ce jour – quel terrible jour, je me demande encore comment j’y ai survécu – où j’ai compris que toutes ces catastrophes étaient écrites à l’avance dans mes propres contes. J’avais donc sans le vouloir le pouvoir d’anticiper les événements, de les prévoir, alors qu’en laissant aller mon imagination, je croyais seulement écrire des fictions. Or c’était à mes dépens ou à ceux de mes proches.

J’ai longuement réfléchi, tourné le problème dans tous les sens, et pris une décision, ou plutôt deux pour faire cesser cet enchaînement implacable. D’abord brûler tous mes écrits et ne plus jamais écrire une seule ligne. Ensuite – je ne sais pas laquelle des deux résolutions a été la plus difficile à prendre, voilà sans doute pourquoi j’ai pris les deux en même temps – partir sans laisser d’adresse, changer complètement de vie, ne plus jamais revoir mon entourage. C’était terrible, mais je ne pouvais plus supporter de semer la mort et les catastrophes autour de moi.

J’ai donc refait ma vie, comme on dit, loin d’ici. Ce fut très difficile au début comme tu peux l’imaginer, puis un jour chassant l’autre… Aujourd’hui je ne me plains pas, je crois avoir trouvé un nouvel équilibre, et puis surtout le remède a été efficace, plus rien ne m’est arrivé, en tout cas que je n’ai anticipé dans mes contes. Ainsi peu à peu, j’ai repris confiance dans l’existence. Même si plus d’une fois, l’envie m’en a pris, j’ai tenu bon, et n’ai plus rien écrit depuis mon départ de France. On n’est jamais trop prudent.

Il m’arrive aujourd’hui de trouver tout cela ridicule, de me demander si ce n’est pas un mauvais rêve. Pourtant, peut-être ne l’as-tu pas oublié, mon imagination était foisonnante à l’époque. Je me demande où j’allais chercher tout ça ! Comme ce conte où j’imaginais les destins croisés de deux amis écrivains. L’un connaissait le succès, l’autre pas. Ce dernier, inconsciemment, provoquait par une série de hasards la mort de l’autre. Où va se nicher l’imagination ?

Ce passé est révolu maintenant, j’ai fait une croix dessus, et c’est bien sûr un grand soulagement. Voilà pourquoi je me suis permis de reprendre contact avec toi. J’espère que cette lettre te trouvera en bonne santé et que nous aurons l’occasion peut-être de nous revoir un jour prochain, si tu le souhaites bien sûr…

Ton dévoué

Raymond Alcovère, nouvelle parue dans la revue L'encrier n°46, juin 1995

Orozco, la DS, 1993

09:10 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, art, nouvelle, Orozco

dimanche, 19 novembre 2006

Une nouvelle inédite de Eric Dejaeger

Et d'autres textes à lire ici sur ce site

Et d'autres textes à lire ici sur ce site

Image de Lichtenstein

10:00 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, blog, Eric Dejaeger, nouvelle, Lichtenstein

vendredi, 17 novembre 2006

Le chant de l'albinos

J'avais un ami si blanc en Afrique noire que le soleil le mordait jusqu'aux os et laissait sur sa peau les marques roses d'une succion obscène. Ses yeux étaient rouges, deux blessures qui ne cicatrisaient pas. C'était de sa faute : on lui avait bien dit, enfant, de ne pas laisser traîner son regard dans le ciel flamboyant. Il n'avait pas souvenir pourtant d'avoir joué avec la boule de feu qui rabote la cime des kapokiers en semant ses copeaux de lumière d'un côté à l'autre du jour, mais son entourage l'avait convaincu : il était un enfant de la nuit que rien ne pourrait réchauffer. Sa peau était froide comme celle d'un serpent, odieuse au toucher, sifflait-on à ses oreilles. Aucune main ne s'était jamais tendue pour lui souhaiter un meilleur matin. Il se demandait si une caresse brûlait ? S'il en était privé pour son bien, pour le préserver des souffrances de l'affection ? La tendresse provoquait-elle aussi des douleurs irritantes sur la peau ? Souvent, il avait léché ses bras, pour vérifier, effleuré son épaule du bout des doigts, pour vérifier : la douceur ne le blessait pas, et celle qu'il tentait de communiquer à son mainate, en lui lissant les plumes délicatement, n'effrayait pas non plus l'oiseau à la parure nocturne. Il avait adopté un compagnon aussi noir que lui était blanc marbré de rose, un ami bavard, la seule créature de cette nature prétendue issue de Dieu à lui parler. L'oiseau était un confident précieux. Il lui rapportait des chroniques de la vie des branches, de cet observatoire où l'on pépie et épie les hommes sans se faire repérer. L'oiseau sombre le prévenait des menaces qui se formulaient, des expéditions punitives qui se fomentaient contre lui si un malheur s'était abattu sur le village et que la communauté cherchait une victime expiatoire. Chaque fois, il en était ainsi : le fantôme aux cheveux de paille devait payer la faute pour libérer les vivants qui se jugeaient sans anomalie. On ne prononçait pas son nom. On crachait des mots sales sur son passage ; des allégories dégradantes le désignaient dans les conseils de quartiers ou de districts. Le mainate était bien obligé de lui répéter que le titre de bouc lui était souvent décerné avec, accolées, la promesse expéditive de la mort et de l'enfer, la menace du sacrifice. L'oiseau avait appris le vocabulaire de la haine dans une famille influente de l'administration coloniale où il était assigné à résidence. Il y était hébergé en cage. On le nourrissait et l'abreuvait de formules grossières que les enfants de maîtres lui ordonnaient de répéter. Pour ces gamins aux cheveux blonds, plaqués mouillés sur leur crâne pâle, il était évident que le Noir sentait la sueur d'âne, l'odeur de la paresse, le parfum de la fourberie. On leur avait inculqué cette vérité-là. Et ces mioches aux chemises fraîches et repassées étaient eux-mêmes de beaux perroquets à shorts kakis ; ils croassaient devant l'oiseau prisonnier les paroles que les adultes s'échangeaient par-dessus les assiettes quand, eux, à table, n'avaient que le droit de se taire. L'oiseau réputé pour son don de mimétisme, devait les redire. Et si, au bout du dixième ordre, il ne récitait pas les adjectifs vulgaires dont on couvrait les nègres de la plantation, véritables pagnes de la dérision, il risquait d'y perdre ses plumes, arrachées une à une par les petits doigts blancs furieux aux ongles propres. Le mainate apprit ainsi à sacrer, à blasphémer, à injurier le noir, la nuit et les esprits stupides de l'ombre. Pleuvait sur lui le rire des jeunes tortionnaires qui, en attendant de remplacer leurs pères, allaient à l'école des Pères Blancs. Au jour de l'Indépendance, une main de femme ouvrit la cage de l'oiseau. Le mainate libéré ne prit pas part au défilé. Il se méfiait des bouches qui proféraient liberté, égalité et tous ces slogans de fraternité ruminés sous la contrainte du bâton, ces mots qui s'agitaient sur les lèvres mais n'étaient pas encore descendus au fond du c¦ur, n'étaient pas passés dans le sang. Il n'y avait qu'un être humain, une créature verticale, à se tenir à l'écart de la fête : un homme blanc, taché de plaques roses, nu sous un caïlcédrat au bord du fleuve. Il jetait ses loques, ses vieux habits d'opprimé, dans la vase, et s'habillait, ce jour-là, de neuf. Il enfila un pantalon noir, une veste noire, une chemise blanche et recouvrit sa tête d'un haut-de-forme. Puis il dit au miroir qui lui renvoyait sa nouvelle image : "Ainsi je serai celui qu'ils veulent que je sois : Baron Samedi, l'esprit de vengeance, l'envoyé des trépassés, le patron de leurs peurs. Puisse mon aspect les tenir à jamais éloignés de moi !" C'est l'oiseau qui, petit à petit, lui apprit la poésie et l'art du chant, nourri de l'expérience des airs. C'est l'oiseau qui réussit à le convaincre de faire entendre sa voix au monde si les yeux des humains étaient trop faibles pour discerner la beauté, si les yeux des humains étaient aveuglés par le brandon des préjugés, si les yeux des humains avaient de la misère à reconnaître l'humain derrière la différence d'apparence. J'avais en Afrique un ami albinos, un très grand chanteur noir à la peau blanche, couleur de cadavre, que le monde entier écoutait avec un immense respect, les yeux fermés sans pouvoir retenir des larmes de pure émotion.

J'avais un ami si blanc en Afrique noire que le soleil le mordait jusqu'aux os et laissait sur sa peau les marques roses d'une succion obscène. Ses yeux étaient rouges, deux blessures qui ne cicatrisaient pas. C'était de sa faute : on lui avait bien dit, enfant, de ne pas laisser traîner son regard dans le ciel flamboyant. Il n'avait pas souvenir pourtant d'avoir joué avec la boule de feu qui rabote la cime des kapokiers en semant ses copeaux de lumière d'un côté à l'autre du jour, mais son entourage l'avait convaincu : il était un enfant de la nuit que rien ne pourrait réchauffer. Sa peau était froide comme celle d'un serpent, odieuse au toucher, sifflait-on à ses oreilles. Aucune main ne s'était jamais tendue pour lui souhaiter un meilleur matin. Il se demandait si une caresse brûlait ? S'il en était privé pour son bien, pour le préserver des souffrances de l'affection ? La tendresse provoquait-elle aussi des douleurs irritantes sur la peau ? Souvent, il avait léché ses bras, pour vérifier, effleuré son épaule du bout des doigts, pour vérifier : la douceur ne le blessait pas, et celle qu'il tentait de communiquer à son mainate, en lui lissant les plumes délicatement, n'effrayait pas non plus l'oiseau à la parure nocturne. Il avait adopté un compagnon aussi noir que lui était blanc marbré de rose, un ami bavard, la seule créature de cette nature prétendue issue de Dieu à lui parler. L'oiseau était un confident précieux. Il lui rapportait des chroniques de la vie des branches, de cet observatoire où l'on pépie et épie les hommes sans se faire repérer. L'oiseau sombre le prévenait des menaces qui se formulaient, des expéditions punitives qui se fomentaient contre lui si un malheur s'était abattu sur le village et que la communauté cherchait une victime expiatoire. Chaque fois, il en était ainsi : le fantôme aux cheveux de paille devait payer la faute pour libérer les vivants qui se jugeaient sans anomalie. On ne prononçait pas son nom. On crachait des mots sales sur son passage ; des allégories dégradantes le désignaient dans les conseils de quartiers ou de districts. Le mainate était bien obligé de lui répéter que le titre de bouc lui était souvent décerné avec, accolées, la promesse expéditive de la mort et de l'enfer, la menace du sacrifice. L'oiseau avait appris le vocabulaire de la haine dans une famille influente de l'administration coloniale où il était assigné à résidence. Il y était hébergé en cage. On le nourrissait et l'abreuvait de formules grossières que les enfants de maîtres lui ordonnaient de répéter. Pour ces gamins aux cheveux blonds, plaqués mouillés sur leur crâne pâle, il était évident que le Noir sentait la sueur d'âne, l'odeur de la paresse, le parfum de la fourberie. On leur avait inculqué cette vérité-là. Et ces mioches aux chemises fraîches et repassées étaient eux-mêmes de beaux perroquets à shorts kakis ; ils croassaient devant l'oiseau prisonnier les paroles que les adultes s'échangeaient par-dessus les assiettes quand, eux, à table, n'avaient que le droit de se taire. L'oiseau réputé pour son don de mimétisme, devait les redire. Et si, au bout du dixième ordre, il ne récitait pas les adjectifs vulgaires dont on couvrait les nègres de la plantation, véritables pagnes de la dérision, il risquait d'y perdre ses plumes, arrachées une à une par les petits doigts blancs furieux aux ongles propres. Le mainate apprit ainsi à sacrer, à blasphémer, à injurier le noir, la nuit et les esprits stupides de l'ombre. Pleuvait sur lui le rire des jeunes tortionnaires qui, en attendant de remplacer leurs pères, allaient à l'école des Pères Blancs. Au jour de l'Indépendance, une main de femme ouvrit la cage de l'oiseau. Le mainate libéré ne prit pas part au défilé. Il se méfiait des bouches qui proféraient liberté, égalité et tous ces slogans de fraternité ruminés sous la contrainte du bâton, ces mots qui s'agitaient sur les lèvres mais n'étaient pas encore descendus au fond du c¦ur, n'étaient pas passés dans le sang. Il n'y avait qu'un être humain, une créature verticale, à se tenir à l'écart de la fête : un homme blanc, taché de plaques roses, nu sous un caïlcédrat au bord du fleuve. Il jetait ses loques, ses vieux habits d'opprimé, dans la vase, et s'habillait, ce jour-là, de neuf. Il enfila un pantalon noir, une veste noire, une chemise blanche et recouvrit sa tête d'un haut-de-forme. Puis il dit au miroir qui lui renvoyait sa nouvelle image : "Ainsi je serai celui qu'ils veulent que je sois : Baron Samedi, l'esprit de vengeance, l'envoyé des trépassés, le patron de leurs peurs. Puisse mon aspect les tenir à jamais éloignés de moi !" C'est l'oiseau qui, petit à petit, lui apprit la poésie et l'art du chant, nourri de l'expérience des airs. C'est l'oiseau qui réussit à le convaincre de faire entendre sa voix au monde si les yeux des humains étaient trop faibles pour discerner la beauté, si les yeux des humains étaient aveuglés par le brandon des préjugés, si les yeux des humains avaient de la misère à reconnaître l'humain derrière la différence d'apparence. J'avais en Afrique un ami albinos, un très grand chanteur noir à la peau blanche, couleur de cadavre, que le monde entier écoutait avec un immense respect, les yeux fermés sans pouvoir retenir des larmes de pure émotion.

Jean-Yves Loude, nouvelle parue dans la revue L'instant du monde n°8

Frédérique Azaïs, Passionnément

00:20 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, Afrique, art, Frédérique Azaïs, Jean-Yves Loude

vendredi, 23 juin 2006

La dispersion

Il arrivait au capitaine Andrew Joao Von Caltanissetta d'être fort soucieux, et pour tout dire, bien embêté. En effet, à chaque nouvel abordage, l'homme y laissait une part de lui-même. Jour après jour, il semait de bouts de son corps aux quatre coins du globe.

11:25 Publié dans Nouvelle | Lien permanent | Commentaires (2)