mardi, 18 novembre 2008

Villes

L'acropole officielle outre les conceptions de la barbarie moderne les plus colossales. Impossible d'exprimer le jour mat produit par ce ciel immuablement gris, l'éclat impérial des bâtisses, et la neige éternelle du sol. On a reproduit dans un goût d'énormité singulier toutes les merveilles classiques de l'architecture. J'assiste à des expositions de peinture dans des locaux vingt fois plus vastes qu'Hampton-Court. Quelle peinture ! Un Nabuchodonosor norwégien a fait construire les escaliers des ministères ; les subalternes que j'ai pu voir sont déjà plus fiers que des Brahmas, et j'ai tremblé à l'aspect des gardiens de colosses et officiers de construction. Par le groupement des bâtiments en squares, cours et terrasses fermées, on a enivré les cochers. Les parcs représentent la nature primitive travaillée par un art superbe. Le haut quartier a des parties inexplicables : un bras de mer, sans bateaux, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais chargés de candélabres géants. Un pont court conduit à une poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-Chapelle. Ce dôme est une armature d'acier artistique de quinze mille pieds de diamètre environ.

L'acropole officielle outre les conceptions de la barbarie moderne les plus colossales. Impossible d'exprimer le jour mat produit par ce ciel immuablement gris, l'éclat impérial des bâtisses, et la neige éternelle du sol. On a reproduit dans un goût d'énormité singulier toutes les merveilles classiques de l'architecture. J'assiste à des expositions de peinture dans des locaux vingt fois plus vastes qu'Hampton-Court. Quelle peinture ! Un Nabuchodonosor norwégien a fait construire les escaliers des ministères ; les subalternes que j'ai pu voir sont déjà plus fiers que des Brahmas, et j'ai tremblé à l'aspect des gardiens de colosses et officiers de construction. Par le groupement des bâtiments en squares, cours et terrasses fermées, on a enivré les cochers. Les parcs représentent la nature primitive travaillée par un art superbe. Le haut quartier a des parties inexplicables : un bras de mer, sans bateaux, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais chargés de candélabres géants. Un pont court conduit à une poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-Chapelle. Ce dôme est une armature d'acier artistique de quinze mille pieds de diamètre environ.

Sur quelques points, des passerelles de cuivre, des plates-formes, des escaliers qui contournent les halles et les piliers, j'ai cru pouvoir juger la profondeur de la ville ! C'est le prodige dont je n'ai pu me rendre compte : quels sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l'acropole ? Pour l'étranger de notre temps la reconnaissance est impossible. Le quartier commerçant est un circus d'un seul style, avec galeries à arcades. On ne voit pas de boutiques, mais la neige de la chaussée est écrasée ; quelques nababs aussi rares que les promeneurs d'un matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une diligence de diamants. Quelques divans de velours rouge : on sert des boissons populaires dont le prix varie de huit cents à huit mille roupies. À l'idée de chercher des théâtres sur ce circus, je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames assez sombres. Je pense qu'il y a une police ; mais la loi doit être tellement étrange, que je renonce à me faire une idée des aventuriers d'ici.

Le faubourg, aussi élégant qu'une belle rue de Paris, est favorisé d'un air de lumière. L'élément démocratique compte quelques cents âmes. Là encore les maisons ne se suivent pas ; le faubourg se perd bizarrement dans la campagne, le "Comté" qui remplit l'occident éternel des forêts et des plantations prodigieuses où les gentilshommes sauvages chassent leurs chroniques sous la lumière qu'on a créée.

Ce sont des villes ! C'est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de rêve ! Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. Les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans les feux. Des fêtes amoureuses sonnent sur les canaux pendus derrière les chalets. La chasse des carillons crie dans les gorges. Des corporations de chanteurs géants accourent dans des vêtements et des oriflammes éclatants comme la lumière des cimes. Sur les plates-formes au milieu des gouffres, les Rolands sonnent leur bravoure. Sur les passerelles de l'abîme et les toits des auberges l'ardeur du ciel pavoise les mâts. L'écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs où les centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches. Au-dessus du niveau des plus hautes crêtes une mer troublée par la naissance éternelle de Vénus, chargée de flotte orphéoniques et de la rumeur des perles et des conques précieuses, -la mer s'assombrit parfois avec des éclats mortels. Sur les versants, des moissons de fleurs grandes comme nos armes et nos coupes mugissent. Des cortèges de Mabs en robes rousses, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les cerfs tètent Diane. Les Bacchantes des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle. Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples. Des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue. Toutes les légendes évoluent et les élans se ruent dans les bourgs. Le paradis des orages s'effondre. Les sauvages dansent sans cesse la Fête de la Nuit. Et une heure je suis descendu dans le mouvement d'un boulevard de Bagdad où des compagnies ont chanté la joie du travail nouveau, sous une brise épaisse, circulant sans pouvoir éluder les fabuleux fantômes des monts où l'on a dû se retrouver.

Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette région d'où viennent mes sommeils et mes moindres mouvements ?

Rimbaud, Illuminations (1875)

00:16 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, rimbaud, illuminations, villes

lundi, 17 novembre 2008

Violette

Philippe Sollers, L'étoile des amants

Jacki Maréchal, Acrylique sur toile 60 x 80 "A873"

00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, philippe sollers, jacki maréchal, l'étoile des amants, violette

dimanche, 16 novembre 2008

Lisbonne est une île

J’étais happé par la mélancolie et la lenteur de Lisbonne. Le temps s’était arrêté. Je compris d’un coup à quel point ma vie d’avant était vide et fausse. Là, maintenant, il n’y avait rien à attendre et précisément dans ce rien résidait mon bonheur. Cette sérénité nouvelle m’accaparait. J’avais ôté comme une vieille peau mes doutes, mon ennui, mes divagations, oui ma vie d’avant était une divagation, une errance sans but, une erreur continue, un trompe l’œil. Je courais après quelque chose de si inconsistant que je ne pouvais pas le rattraper. Dans cette ville en apparence lugubre, j’avais trouvé plus de vie qu’ailleurs et surtout un début d’éclaircissement. Ce que je recherchais venait à moi, avec l’évidence des certitudes. Ici, dans cette luminosité légère et persistante qui caresse l’air et tamise le soleil.

J’étais happé par la mélancolie et la lenteur de Lisbonne. Le temps s’était arrêté. Je compris d’un coup à quel point ma vie d’avant était vide et fausse. Là, maintenant, il n’y avait rien à attendre et précisément dans ce rien résidait mon bonheur. Cette sérénité nouvelle m’accaparait. J’avais ôté comme une vieille peau mes doutes, mon ennui, mes divagations, oui ma vie d’avant était une divagation, une errance sans but, une erreur continue, un trompe l’œil. Je courais après quelque chose de si inconsistant que je ne pouvais pas le rattraper. Dans cette ville en apparence lugubre, j’avais trouvé plus de vie qu’ailleurs et surtout un début d’éclaircissement. Ce que je recherchais venait à moi, avec l’évidence des certitudes. Ici, dans cette luminosité légère et persistante qui caresse l’air et tamise le soleil.

Je reçus cette lettre d’Eva :

Mon prochain voyage est littéraire. Il a pour nom Rimbaud. Rimbaud n’a pas cessé de voyager, il a eu plusieurs vies, on prétend qu’il fut agent secret : ses pérégrinations à travers l’Europe (Londres, Bruxelles, Vienne, Milan, Stuttgart, Stockholm, etc.) dont on parle peu, toutes ces langues apprises, enfin le départ plus fameux vers Aden et l’Ogadine. Il est le voyageur par excellence, il a échappé à toutes les explications, les mises au pas, personne ne l’a jamais rattrapé, c’est sans doute ce qu’il voulait.Je plonge dans son œuvre et je voyage. Peu importe où je suis, mais je ne t’oublie pas et tu auras bientôt de mes nouvelles.

Je revis Veroes, il me trouva une location bon marché dans l’Alfama et un travail. Mes compétences en informatique et ma connaissance de l’anglais m’assureraient un revenu et la possibilité de continuer mon errance. Ainsi comme Pessoa, je travaillais une partie de la journée, obscur et tranquille, et le reste de la journée, je me laissais aller au rythme de la ville et de mes lectures. J’éprouvais cette sensation délicieuse de sentir le temps s’écouler comme le sang dans mes veines. Lisbonne est fille d’Ulysse et c’est bien ici que devait commencer mon périple. Lisbonne est une île et je m’y sentais bien.

Raymond Alcovère, roman en cours d'écriture

00:16 Publié dans En cours d'écriture | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, raymond alcovère, en cours d'écriture

samedi, 15 novembre 2008

Tels qu'un dieu

Tels qu’un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses

Rimbaud, Illluminations

05:33 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, poésie, rimbaud, fleurs, illuminations

Equinoxe

Jetée d’étoiles dans le ciel bleu nuit. Il fait presque toujours doux à Montpellier. Soudain il comprend à quel point il aime cette ville. Pas de façon exclusive, mais à cause de son ouverture, de sa légèreté, cette façon de ne pas être vraiment à soi. Rien de pesant, de trop enraciné ici.

Jetée d’étoiles dans le ciel bleu nuit. Il fait presque toujours doux à Montpellier. Soudain il comprend à quel point il aime cette ville. Pas de façon exclusive, mais à cause de son ouverture, de sa légèreté, cette façon de ne pas être vraiment à soi. Rien de pesant, de trop enraciné ici.

Il retrouve son quartier, Les Halles Castellane, en pleine effervescence. Le moment idéal pour aller dormir, dans une aube lilas. Une dernière pensée vers Léonore, un sourire sur les lèvres. Respecter sa solitude, sans cela, il n’y a rien. Cette image de lui-même, rassurant et protecteur, lui plaît.

Raymond Alcovère, extrait du roman "Le Sourire de Cézanne"

00:15 Publié dans Le Sourire de Cézanne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, art, peinture, raymond alcovère, le sourire de cézanne, ginette ayral

vendredi, 14 novembre 2008

Métaphysique

Pour que l’homme soit, pour qu’il ne soit pas un rêve d’homme, il faut qu’il comprenne qu’il est une valeur métaphysique (je ne dis pas religieuse). Partout où il met de la valeur autre que métaphysique, il est nié par l’argent.

Pour que l’homme soit, pour qu’il ne soit pas un rêve d’homme, il faut qu’il comprenne qu’il est une valeur métaphysique (je ne dis pas religieuse). Partout où il met de la valeur autre que métaphysique, il est nié par l’argent.

Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), Deux femmes à la fenêtre (détail), v. 1655/1660, huile sur toile, 125.1 x 104.5 cm, National Gallery of Art, Washington

00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, métaphysique, interview, murillo, philippe sollers

jeudi, 13 novembre 2008

Tempo jazzy

Je ne rêve pas, c’est bien Harlem. Des néons clignotent, Minton's Playhouse, halo vanille-sang rogné par le soleil levant. Depuis quand suis-je là, au bord du temps ? Un bail, à croire mon corps pétri jusqu’à la moelle par la jam et le gin qui toute la nuit ont coulé sur le zinc mythique.

Je ne rêve pas, c’est bien Harlem. Des néons clignotent, Minton's Playhouse, halo vanille-sang rogné par le soleil levant. Depuis quand suis-je là, au bord du temps ? Un bail, à croire mon corps pétri jusqu’à la moelle par la jam et le gin qui toute la nuit ont coulé sur le zinc mythique.

Dès l’enfance, le jazz m’a initié aux syncopes du monde, aux ruades de l’âme, dans une famille d’Italiens musiciens, chassés de la botte par la faim, via Nice, jusqu’au Maroc de Lyautey où, un demi-siècle plus tard, les Américains ont débarqué avec les galettes de Softly As In A Morning Sunrise et Sentimental Journey. Sur le Pleyel de la grand-mère, le glissando du Boléro au boogie s’est fait naturellement. Du Pô au Mississippi, la mandoline s’est muée en une six-cordes caressée par Skip James. Le bel canto s’est mis à mâcher le chewing-gum existentiel sous un soleil sans vibrato, exilé dans une capsule de bière collée sous la semelle. Allez, Lightin’, tape du pied! I got something to tell you, Make the hair rise on your head, Well I got a new way of loving, Make the springs scrinch on your bed ! Cheveux dressés sur ma cervelle en marmelade, j'ose à peine touiller ma vie intérieure. Comment j’ai fait pour me retrouver sur le trottoir du Minton's, faudrait le demander au Grand Horloger, mais exit Newton, le temps c’est pipeau et contrebasse, l’espace tient dans un harmonica trituré par Sonny Boy Williamson. Mon magnéto en bandoulière est brûlant, gonflé à bloc de noires et de blanches crochetées dans une fumée d’extase, le brouhaha d’esprits électrisés par Charlie Christian. Immémorial Stompin’ At The Savoy !

Encore sonné, je flotte. À ma droite, guitare sur l’épaule, Charlie a des yeux de lapin ouverts sur le dedans. Pas frais le génie du be-bop, tout rongé, mais du feu sous la peau. Le pianiste nous rejoint, blues au bec. Nous voilà partis vers l’hôtel, à deux pas, mais le film saute.

Coup de canon, il est midi. Je suis à la terrasse d’un café, marché aux Fleurs à Nice. Phébus tape allègrement. Devant moi, un vieux black hilare. Tout me revient en rafale. Hier soir, du beau monde à la Parade du Jazz, Cimiez noir de monde, B.B. King aux Arènes pour les étoiles et puis le trou. Je rate le dernier bus, traîne en coulisse. La bibine circule. Le batteur de Slam Stewart m’emmène, veut faire la Grande Corniche, vider une bouteille face à la mer. On grimpe à Saint-Michel, féérique. Il pleure de joie, fredonne un Spiritual et, scrutant l’horizon tracé par un cargo métaphysique, déroule sa vie dans une langue pâteuse. Il a connu Duke, Parker, Monk, Miles, Coltrane… Le soleil s’impatiente et tire un trait sur la nuit. Il me raconte le Minton's, quand Charlie brodait sur Stompin’ At The Savoy, en mai 41. Non, il ne se souvient pas du pianiste.

Il met son chapeau et se lève. Allez, au lit ! Faut pas trop chahuter les planètes, sinon on perd la boule.

Jean-Jacques Marimbert

Notes sur l'auteur : Né au Maroc au milieu du XXe siècle. Médecin quelques années à l'hôpital, dans la région toulousaine ; mission en 1980 avec MSF dans un camp de réfugiés en Somalie. PRAG de philosophie à l'Université de Toulouse-Le Mirail depuis 2001. Écrit et publie depuis 1995. Dernier livre paru : Le Corps de l’océan, coll. Carnets des Sept collines, Éd. J.-P. Huguet, 2007.

Jazz en vrac : tableau de Ginette Ayral, voir ici son site

00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, musique, jazz, jean-jacques marimbert, ginette ayral

mardi, 11 novembre 2008

Posséder c'est perdre

L'art nous délivre de façon illusoire, de cette chose sordide qu'est le fait d'exister... En art, il n'y a pas de désillusion,

L'art nous délivre de façon illusoire, de cette chose sordide qu'est le fait d'exister... En art, il n'y a pas de désillusion,

car l'illusion s'est vue admise dés le début. Le plaisir que l'art nous offre ne nous appartient pas, à proprement parler :

nous n'avons donc à le payer ni par des souffrances, ni par des remords...

Par le mot art, il faut entendre tout ce qui est cause de plaisir sans pour autant nous appartenir : la trace d'un passage,

le sourire offert à quelqu'un d'autre, le soleil couchant, le poème, l'univers objectif. Posséder c'est perdre. Sentir sans posséder, c'est conserver, parce que c'est extraire de chaque chose son essence.

Fernando Pessoa

L'incertitude du poète : Chirico

00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, art, fernando pessoa, chirico

lundi, 10 novembre 2008

Comment les écrivains français gagnent leur vie

15:57 Publié dans Edition | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : édition, littérature, argent

La malle aux manuscrits de Pessoa

Quand, en 1968, la malle fut mise à la disposition d'équipes officielles de recherche, elle avait déjà été fouillée par bien des mains, qui ont contribué ainsi au désordre et à la disparition de certains manuscrits. Le fonds a été racheté par la fondation Gulbenkian en 1979, et déposé à la Bibliothèque Nationale du Portugal en 1982.

Dès qu'on ouvre l'une des pochettes dans lesquelles se trouvent maintenant les manuscrits, on est frappé du peu de cas que Pessoa en a fait. Certes, il était pauvre, ce qui l'obligeait à récupérer tout le papier possible ; c'est pourquoi ses manuscrits sont une véritable stratification car constamment réutilisés.

Il n'a pas pris la peine de numéroter les feuillets, et très peu sont datés. L'écriture y est quasiment illisble, ce qui entraîne les exégètes à publier nouvelles versions, au fur et à mesure de leur relecture de la graphie pessoenne. Enfin les supports utilisés révèlent un véritable mépris quant à la sauvegarde de l'œuvre : papier de qualité médiocre, feuilles fournies par les cafés, en particulier le Brasileiro, calendriers, articles et quotidiens, brouillons divers et même… ses propres manuscrits. Ainsi un passage du Livre jouxte-t-il sur la même page, quand il n'est pas copié par-dessus, un poème d'Alvaro de Campos, un horoscope, une liste de comptes… Soares, le semi-hétéronyme auteur du Livre de l'Intranquillité, affiche son indifférence pour l'outil et le support graphiques :

"Je remplis peu à peu, à traits lents et mous d'un crayon émoussé (que je n'ai pas la sentimentalité de tailler), le papier blanc qui sert à envelopper les sandwiches et que l'on m'a fourni dans ce café, parce que je n'avais pas besoin d'en avoir de meilleur et que n'importe lequel faisait l'affaire, pourvu qu'il soit blanc."

00:15 Publié dans Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, pessoa, gildas pasquet

dimanche, 09 novembre 2008

Nous manufacturons des réalités

« Nous attribuons généralement à nos idées sur l’inconnu la couleur de nos conceptions sur le connu: si nous appelons la mort un sommeil, c’est qu’elle ressemble, du dehors, à un sommeil ; si nous appelons la mort une vie nouvelle, c’est qu’elle paraît être une chose différente de la vie. C’est par le jeu de ces petits malentendus avec le réel que nous construisons nos croyances, nos espoirs – et nous vivons de croûtes de pain baptisées gâteaux, comme font les enfants pauvres qui jouent à être heureux. Mais il en va ainsi de la vie entière : tout au moins de ce système de vie particulier qu’on appelle en général civilisation. La civilisation consiste à donner à quelque chose un nom qui ne lui convient pas, et à rêver ensuite sur le résultat. Et le nom, qui est faux, et le rêve, qui est vrai, créent réellement une réalité nouvelle. L’objet devient réellement différent, parce que nous l’avons, nous, rendu différent. Nous manufacturons des réalités. »

« Nous attribuons généralement à nos idées sur l’inconnu la couleur de nos conceptions sur le connu: si nous appelons la mort un sommeil, c’est qu’elle ressemble, du dehors, à un sommeil ; si nous appelons la mort une vie nouvelle, c’est qu’elle paraît être une chose différente de la vie. C’est par le jeu de ces petits malentendus avec le réel que nous construisons nos croyances, nos espoirs – et nous vivons de croûtes de pain baptisées gâteaux, comme font les enfants pauvres qui jouent à être heureux. Mais il en va ainsi de la vie entière : tout au moins de ce système de vie particulier qu’on appelle en général civilisation. La civilisation consiste à donner à quelque chose un nom qui ne lui convient pas, et à rêver ensuite sur le résultat. Et le nom, qui est faux, et le rêve, qui est vrai, créent réellement une réalité nouvelle. L’objet devient réellement différent, parce que nous l’avons, nous, rendu différent. Nous manufacturons des réalités. »

Fernando Pessoa, Le Livre de l'intranquillité

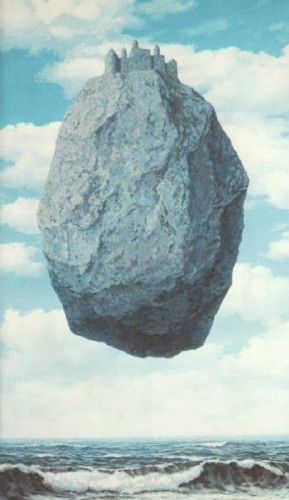

Magritte, Le Château des Pyrénées

00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, art, fernando pessoa, le livre de l'intranquillité, magritte

samedi, 08 novembre 2008

Rappel de quelques infos

Dernière ce soir (à ne pas manquer) à 19 H

Dernière ce soir (à ne pas manquer) à 19 H

Au théâtre d'Ô à Montpellier de Bureau National des Allogènes, de Stanislas Cotton

Cie Les Perles de Verre

Mise en scène Hélène de Bissy et Béla Czuppon / Avec Babacar M’Baye Fall et Béla Czuppon

Rigobert Rigodon, petit fonctionnaire, examine et trie les requêtes des demandeurs d’asile. Mais un jour, ce «monsieur tout le monde » saute par la fenêtre et s ’écrase quelques mètres plus bas. Pourtant, son âme continue à flotter parmi les vivants,pour raconter son étrange rencontre avec Barthélémy Bongo venu lui demander si, en tant qu’être humain, il pouvait rester ici…

Allogène : D'une origine différente de celle de la population autochtone et installé tardivement dans le pays.

Rond point du Château d'eau

34090 Montpellier

Tel : 04 67 67 73 73

Fax : 04 67 67 73 74

Réservations : 04 67 67 66 66

La semaine prochaine à Nîmes, au Périscope, le 13 à 19 H et le 14 à 20 H 30 (résa : 04 66 76 10 56)

Et tout le WE,

Et tout le WE,

Voir ici le site du Salon avec toutes les infos

Lire ici sur ce blog, en date des 28, 29 et 30 octobre des inédits de PAG

11:06 Publié dans Evénements | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, théâtre, pierre autin-grenier, bureau national des allogènes

J'ai façonné ainsi ma vie

Organiser notre existence de façon qu'elle soit aux yeux des autres un mystère, et que ceux mêmes qui nous connaissent le mieux nous ignorent seulement de plus près que les autres. J'ai façonné ainsi ma vie, presque sans y penser, mais avec tant d'art et d'instinct que je suis devenu pour moi-même une individualité, mienne sans doute, mais qui n'est ni clairement ni entièrement définie.

Organiser notre existence de façon qu'elle soit aux yeux des autres un mystère, et que ceux mêmes qui nous connaissent le mieux nous ignorent seulement de plus près que les autres. J'ai façonné ainsi ma vie, presque sans y penser, mais avec tant d'art et d'instinct que je suis devenu pour moi-même une individualité, mienne sans doute, mais qui n'est ni clairement ni entièrement définie.

Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquillité,

00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lisboa, littérature, pessoa, chiado

mercredi, 05 novembre 2008

Ces rives de l'Italie

Les délires baroques de Spaccanapoli, eux aussi, sont là de toute éternité. Ils figurent l’autre côté des choses, la folie, la mort, l’amour fou. Des étendards, balises de l’univers onirique qui me hante, s’étalent là devant mes yeux.

Les délires baroques de Spaccanapoli, eux aussi, sont là de toute éternité. Ils figurent l’autre côté des choses, la folie, la mort, l’amour fou. Des étendards, balises de l’univers onirique qui me hante, s’étalent là devant mes yeux.

Ils sont avec moi, ils sont moi, ces frontons d’église, ces figures alambiquées, torsadées, sculptures aériennes, fluides, qui défient le temps, la logique, la mesure. Cette folie-là, je m’y suis lové, comme on se glisse entre les draps pour y trouver le repos, ne plus agir, ne plus être envahi du désordre et de l’incongruité du monde. Un grand calme enfin.

J’aime ces ruelles sombres où clabaude la vie, ces cours, ces palais de marbre, ces rives de l’Italie... Plus envie de retourner en France, je voudrais être une de ces pierres, le bras de cette statue dont le doigt pointe vers la mer, sentir le matin les odeurs de l’aube, sécher au soleil de midi et m’effriter lentement de la vie qui va... La rouille comme une délivrance.

Raymond Alcovère, extrait de Fugue baroque, prix 98 de la ville de Balma, éditions n & b

00:17 Publié dans Fugue baroque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, raymond alcovère, fugue baroque, gildas pasquet

samedi, 01 novembre 2008

J'interromps si souvent une pensée par un morceau de paysage

Je reste toujours ébahi quand j'achève quelque chose. Ébahi et navré. Mon instinct de perfection devrait m'interdire d'achever ; il devrait même m'interdire de commencer. Mais voilà : je pèche par distraction, et j'agis. Et ce que j'obtiens est le résultat, en moi, non pas d'un acte de ma volonté, mais bien d'une défaillance de sa part. Je commence parce que je n'ai pas la force de penser ; je termine parce que je n'ai pas le courage de m'interrompre. Ce livre est celui de ma lâcheté.

Je reste toujours ébahi quand j'achève quelque chose. Ébahi et navré. Mon instinct de perfection devrait m'interdire d'achever ; il devrait même m'interdire de commencer. Mais voilà : je pèche par distraction, et j'agis. Et ce que j'obtiens est le résultat, en moi, non pas d'un acte de ma volonté, mais bien d'une défaillance de sa part. Je commence parce que je n'ai pas la force de penser ; je termine parce que je n'ai pas le courage de m'interrompre. Ce livre est celui de ma lâcheté.

La raison qui fait que j'interromps si souvent une pensée par un morceau de paysage, qui vient s'intégrer de quelque façon dans le schéma, réel ou supposé, de mes impressions, c'est que ce paysage est une porte par où je m'échappe et fuis la conscience de mon impuissance créatrice. J'éprouve le besoin soudain, au milieu de ces entretiens avec moi-même qui forment la trame de ce livre, de parler avec quelqu'un d'autre, et je m'adresse à la lumière flottant, comme en ce moment, sur les toits de la ville, mouillés sous cette clarté oblique ; à la douce agitation des arbres qui, haut perchés sur les pentes citadines, semblent tout proches cependant, et menacés de quelque muet écroulement ; aux affiches superposées que font les maisons escarpées, avec pour lettres les fenêtres où le soleil déjà mort pose une colle humide et dorée.

Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquillité

00:17 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, paysage, pessoa, lisbonne

jeudi, 30 octobre 2008

Tout se transforme !

Vous commandez une pizza. Vous la sortez du carton, jetez celui-ci. Vous ignorez que vous venez de mettre à la poubelle l'autobiographie déchirante, dans la première de ses réincarnations. Le papetier qui a acheté les cubes de livres pilonnés les a fondus dans ses bains chimiques pour en tirer des cartons à chaussures, des cahiers, des emballages, du papier journal. Lesquels reviendront à leur tour dans le cycle des métempsycoses. La poésie confidentielle et la littérature alimentaire nourrissent indifféremment cette industrie.

Vous commandez une pizza. Vous la sortez du carton, jetez celui-ci. Vous ignorez que vous venez de mettre à la poubelle l'autobiographie déchirante, dans la première de ses réincarnations. Le papetier qui a acheté les cubes de livres pilonnés les a fondus dans ses bains chimiques pour en tirer des cartons à chaussures, des cahiers, des emballages, du papier journal. Lesquels reviendront à leur tour dans le cycle des métempsycoses. La poésie confidentielle et la littérature alimentaire nourrissent indifféremment cette industrie.

12:48 Publié dans Edition | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, édition, pilon

C’est le combat qui continue

(Un dernier inédit de Pierre Autin-Grenier)

(Un dernier inédit de Pierre Autin-Grenier)

Ça y est, depuis un bon mois les surmulots ont délaissé leurs sarabandes dans les égouts pour venir faire ripaille dans la rue, les cafards eux-mêmes ne se cachent plus qui affrontent impunément le plein jour et dont l’odeur fétide infecte jusqu’à l’atmosphère des beaux quartiers et bien au-delà, la banlieue, les campagnes alentour, le diable vauvert, le bout de l’horizon, tout, quoi. C’est miracle qu’on puisse encore respirer. Miracle aussi que le va-et-vient bruyant de la vie persiste au beau milieu de ce merdier.

Trois semaines déjà que tout le monde se barricade derrière des volets clos en permanence dans le fol espoir d’échapper autant que faire se peut à cette pestilence; pour rien, tant la puanteur insoutenable qui monte du pavé encore humide des dernières pluies telle l’eau dans le sable s’insinue partout jusqu’à venir pourrir le restant de bœuf en daube dans votre assiette. Et quand, ici ou là, une ou plusieurs de ces montagnes d’immondices qui submergent depuis des lustres toute la ville sont enflammées, souvent de nuit, par des mains malveillantes ou quelques riverains excédés et irresponsables, que les pompiers, largement débordés par la besogne, n’interviennent pas tambour battant et c’est alors un épais nuage toxique qui vient noircir sans appel les façades, encrasser jusqu’au dernier croissant de lune le fond du ciel.

Dans certaines ruelles particulièrement resserrées du vieux quartier, on dit que ces tonnes de détritus accumulées avec constance une éternité durant permettraient tout juste le passage pour les accès d’immeubles et, dans cet état de choses, la circulation automobile y serait devenue impossible. Ne rapporte-t-on pas de même qu’il serait vain, dans d’autres coins, de vouloir s’accouder aux balcons des premiers étages, des monceaux de sacs-poubelles éventrés montant jusqu’aux balustrades. Tout cela sans parler du fait que dans des secteurs comme l’avenue de la Victoire, ou l’interminable boulevard de la Révolution Nationale qui mène à la gare, les voitures ne se croisent qu’à peine quand elles ne roulent pas sur une seule file, en alternance, comme dans une tranchée creusée dans les ordures; cela je l’ai vu et bien vu de mes propres yeux.

La situation se dégrade de semaine en semaine, empire à bientôt nous faire toucher le fond de la répugnance, l’écœurement devient universel et l’incurie des pouvoirs publics à nous soulager de ce fléau est telle que nous n’attendons plus aucun secours de nos dirigeants qui, par ignorance, lâcheté, ou trop occupés à de douteuses tractations, semblent pour toujours avoir renoncé à s’attaquer sérieusement à la question. Ce que nous redoutons le plus maintenant c’est l’apparition de la leptospirose dans la population à cause de ces hordes de rats dans nos rues, une contamination des eaux par la dioxine et, plus angoissant encore, le retour du choléra que nombre de médecins au sein du Conseil de l’Ordre, et non des moindres, considèrent comme inéluctable à plus ou moins long terme si rien ne s’améliore sensiblement sous peu.

Voilà à quelle apocalypse nous a réduits ce régime dont le chef continue pourtant à promettre monts et merveilles au peuple lors de ses incessantes parades en province devant des parterres de miliciens bornés et d’adeptes conquis, voire face à des assemblées de travailleurs médusés. D’une fenêtre audacieusement entrouverte sur cet abîme me parviennent, c’est étrange, des petits morceaux de musique , fugue parfois sonatine d’autres; ainsi, par-delà puanteur et oppression, quelqu’un du voisinage trouve-t-il encore la force d’occuper ses journées à jouer du piano. Tout n’est donc pas perdu, je me dis, et d’une certaine façon, avec cette envolée de notes dans la rue, c’est le combat qui continue.

P.A.G

Extrait de « C’est tous les jours comme ça (Les dernières notes d’Anthelme Bonnard) » inédit.

Voir ici le site du Salon avec toutes les infos

00:10 Publié dans Inédits | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, inédit, pierre autin-grenier, gildas pasquet

mercredi, 29 octobre 2008

Indifférence

Un inédit de Pierre Autin-Grenier

Un inédit de Pierre Autin-Grenier

Le peu que je connaissais du bonhomme, tout de raccroc ou par ouï-dire, ça frisait le rien du tout. Il m’était arrivé certes de le surprendre, au saut du lit, crachant par la fenêtre de son sixième étage dans la rue après avoir jeté un coup d’œil alentour, manière de faire qui ne m’inspirait pas autrement la sympathie, on m’aura vite compris; je l’avais croisé de très rares fois, au bas de l’immeuble ou tard sur le boulevard, traînant le délabrement de ses vieux jours comme chiffonnier une charrette de misère, pour le reste je n’en savais guère plus. C’était un tout-seul, trop tôt veuf d’une moulinière retrouvée pendue par un fil de soie à son métier, des lustres de cela, et qui végétait depuis dans ses quarante mètres carrés tel un Indien dans sa réserve, replié sur le passé, s’étant même débarrassé de la compagnie d’un poisson rouge en tirant la chasse d’eau, à ce qui se disait méchamment ici ou là.

La couturière du deuxième, qui se veut toujours très informée et connaissant bien des dessous, me rapporte qu’il avait pour habitude, ses minces économies serrées dans sa ceinture, d’aller chaque soir à nuit tombante et en rasant les murs acheter un demi-pain, une brique de lait ou le plus souvent des sardines en conserve à la supérette de la rue Barrot, qu’il en revenait comme un voleur pour vite s’enfermer à double tour dans sa caverne d’où rien ne ressortait jamais, ni des emballages pas plus que des maigres reliefs de table, conservant tous ces déchets avec une maniaquerie méticuleuse dans un coin de cuisine à en faire suinter de pourriture la peinture cloquée du galandage. Dans quelles sinistres pensées pouvait-il bien se perdre ces journées entières passées à remâcher inlassablement la mistoufle de toute une vie cloîtré dans ce qui était devenu petit à petit un vrai taudis?

Outre les petites gens aux mœurs simples et les bourgeois bien-pensants, nos quartiers sont peuplés aussi de ces miséreux brisés sous le fardeau de la vieillesse et que l’effrayante solitude des exclus parfois précipite dans la folie. La foule grouillante et pressée des boulevards dans sa hâte d’arriver nulle part les ignore, des milliers de regards le jour durant leur passent au travers comme on franchit un obstacle, sans même les voir. Vieux monsieur esseulé laissant volontairement tomber son porte-monnaie vide sur le trottoir dans l’espoir d’attirer l’attention, qu’un quidam le lui ramasse, se confondre alors en remerciements et pouvoir peut-être entamer un bout de conversation. À l’inverse, d’autres se retranchent définitivement du monde, abandonnent la vie et doucement glissent dans le gouffre sans fond de l’oubli. Il appartenait, pour sûr, à cette seconde catégorie.

Ce matin donc rebelote, sirènes et pin-pon à crever les tympans de tout le canton, grande échelle, bris de vitres, branle-bas général! Les pompiers sont de retour. La même équipe venue il y a peu éteindre l’incendie de couple du cinquième opère cette fois-ci à l’étage au-dessus. Des voisins incommodés par la puanteur tenace qui émanait depuis huit jours de l’appartement se sont enfin décidés à donner l’alerte. Le pauvre diable serait passé de vie à trépas au moins deux semaines de cela au dire du toubib appelé sur place. Dans la fière indifférence des uns et des autres, avec pour seul avis de décès cette pestilence d’enfer par-dessous sa porte.

P.A.G

Extrait de « C’est tous les jours comme ça (Les dernières notes d’Anthelme Bonnard) » inédit.

Voir ici le site du Salon avec toutes les infos

Photo de Gildas Pasquet (Marseille)

00:54 Publié dans Inédits | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, inédit, pierre autin-grenier, gildas pasquet

mardi, 28 octobre 2008

Restrictions

Un inédit de Pierre Autin-Grenier :

Un inédit de Pierre Autin-Grenier :

Depuis quelques jours c’est la croix et la bannière pour se procurer un quart de miche ou une demi-baguette dans le quartier. Devant les rares boulangeries qui pétrissent encore ce sont des queues et des attentes interminables, les boutiques sont littéralement assiégées dès avant potron-minet si bien qu’à l’ouverture des portes c’est la ruée, la prise d’assaut par des foules de ménagères très remontées qui se disputent sans ménagements les trois quignons restants, les dernières miettes de la fournée quand tout a disparu en moins de deux du peu que le pauvre boulanger a pu cuire avec le ridicule quota de farine qui lui est alloué. Sans compter que le prix du pain a quasi quintuplé depuis janvier et qu’au train où vont les choses il faudra tantôt deux liasses de dix pour se payer une simple ficelle; bienheureux alors les brèche-dents qui pourront se contenter d’une bouillie d’épeautre pour tout casse-croûte en attendant l’improbable miracle de la multiplication.

On ne s’était déjà accoutumés qu’à grand-peine à la pénurie de viande rouge, de volailles et de lapins disparus comme par enchantement des étals avant même que les autorités n’aient eu besoin d’imposer quelque rationnement que ce soit en rétablissant, c’est toujours possible, l’usage des tickets; perspective qui reste cependant dans l’air au ministère de l’Alimentation pour les denrées de consommation courante et dont les anciens gardent un souvenir assez cuisant. Le journal “Libération” récemment autorisé à reparaître une fois par semaine, n’affirmait-il pas dans les colonnes de sa dernière édition, et ce malgré la vigilance sans cesse redoublée de la censure, que ce projet était sérieusement à l’étude et verrait sans doute le jour dès l’automne prochain? Devrons-nous, d’ici décembre, ne plus pouvoir compter que sur les centaines de tonnes de phacochère et de buffle nain que le Burkina Faso s’est engagé, dit-on, à nous livrer sous peu à titre d’entraide?

C’est en vain que les Brigades de Jeunes Travailleurs pourchassent sans-emploi, pensionnés, inactifs et nécessiteux aux coins des rues pour faire régner un semblant d’ordre et ne pas contrarier l’idée de prospérité du pays dont la propagande assénée par les journaux et les télévisions nous rebat les oreilles à longueur de journée : il y a beau temps que tous ces miséreux ne fouillent plus les poubelles à la recherche de quelque nourriture de rebut; elles sont désespérément vides de la moindre marchandise avariée, du plus petit os susceptible d’encore une fois pouvoir être rongé. Nos concitoyens ne jettent plus rien de ce qui pourrait, fût-ce au prix d’un sérieux effort, être avalé et leur desserrer un tant soit peu l’estomac; le soir, dans la basse ville, des familles entières font même bouillir des emballages alimentaires et des papiers gras dans de grands faitouts pour tout potage. Que cette période de disette se prolonge au-delà du supportable, que la population soit décidément exténuée par l’épreuve et les privations de toutes sortes et nulle autorité ne pourra plus répondre de rien; plus que probable, cela paraît certain.

Sans doute, malgré les mines tristes et renfrognées, c’est le calme plat en ce moment, je dois bien le noter. Mais qu’en conclure, et qui peut dire quel jour suivra demain ?

P.A.G

Extrait de « C’est tous les jours comme ça (Les dernières notes d’Anthelme Bonnard) » inédit.

Voir ici le site du Salon avec toutes les infos

00:24 Publié dans Inédits | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, inédits, pierre autin-grenier

lundi, 27 octobre 2008

En Grèce, le miracle est la fleur inévitable de la nécessité

"Mer, douceur automnale, îles baignées de lumière, voile diaphane de petite pluie fine qui couvrait l’immortelle nudité de la Grèce. Heureux, pensais-je l’homme à qui il est donné, avant de mourir, de naviguer dans la mer égéenne.

"Mer, douceur automnale, îles baignées de lumière, voile diaphane de petite pluie fine qui couvrait l’immortelle nudité de la Grèce. Heureux, pensais-je l’homme à qui il est donné, avant de mourir, de naviguer dans la mer égéenne.

Nombreuses sont les joies de ce monde – les femmes, les fruits, les idées. Mais fendre cette mer-là, par un tendre automne, en murmurant le nom de chaque île, je crois qu’il n’est pas de joie, qui, davantage, plonge le coeur de l’homme dans le paradis. Nulle part ailleurs on ne passe aussi sereinement ni plus aisément de la réalité au rêve. On dirait qu’ici, en Grèce, le miracle est la fleur inévitable de la nécessité ».

N. Kazantzaki, « Alexis Zorba »

Titien, Bacchus et Ariane

00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, grèce, titien, kazantzaki, alexis zorba