vendredi, 12 septembre 2008

Les Muets de Trécorbier, de Olivier Cousin

Voici un thriller "à la française", j'allais dire "à la bretonne", puisque l'action se passe dans une petite île bretonne battue par les vents, et agitée par les passions humaines. On a un peu l'impression d'être dans un roman de Simenon d'ailleurs, et ses fameuses "atmosphères". A la française donc, car si le sang y coule peu, l'action se passe surtout dans les têtes, les états d'âme. Tout s'y déroule en demi-teintes, en non-dits. C'est la grande habileté de ce roman de nous faire toujours douter, hésiter, osciller entre le vrai et le faux, la folie et le bon sens ; deux versions d'une même histoire se croisent... Deux soeurs aussi qui vont aller l'une vers l'autre, à la recherche du passé. Après "L'ombre des tableaux" qui évoquait le peintre Paul Sérusier, voici un deuxième roman bien séduisant de Olivier Cousin.

Voici un thriller "à la française", j'allais dire "à la bretonne", puisque l'action se passe dans une petite île bretonne battue par les vents, et agitée par les passions humaines. On a un peu l'impression d'être dans un roman de Simenon d'ailleurs, et ses fameuses "atmosphères". A la française donc, car si le sang y coule peu, l'action se passe surtout dans les têtes, les états d'âme. Tout s'y déroule en demi-teintes, en non-dits. C'est la grande habileté de ce roman de nous faire toujours douter, hésiter, osciller entre le vrai et le faux, la folie et le bon sens ; deux versions d'une même histoire se croisent... Deux soeurs aussi qui vont aller l'une vers l'autre, à la recherche du passé. Après "L'ombre des tableaux" qui évoquait le peintre Paul Sérusier, voici un deuxième roman bien séduisant de Olivier Cousin.

Les muets de Trécorbier / Olivier Cousin. - Liv'éditions, 2005. (Liv'poche-suspense).

00:10 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, olivier cousin, les muets de trécorbier

jeudi, 11 septembre 2008

Un Ogre dans la ville, de Mireille Disdero

Marseille est une ville sublime, étonnante. Onirique même. Au contraire de l'idée de ceux qui ne la connaissent que de loin, la ville qui vit naître Artaud et mourir Rimbaud est pleine de mystères, d'étrangeté. Cendrars en a parlé magnifiquement dans "L'homme foudroyé" : "Marseille, presque aussi ancienne que Rome, ne possède aucun monument. Tout est rentré sous terre, tout est secret." Mireille Disdero nous plonge dans une autre ville encore, loin de tous les clichés, tour à tour solaire et terrifiante. L'orage approchait, dans les aigus. L'orage ici c'est l'ogre. Il s'appelle Angelo. Il harcèle la narratrice, veut la dévorer, lui dévorer sa vie. Il est son double en quelque sorte. Tour à tour Marie et Angelo évoquent chacune des faces de l’histoire, la médaille et son envers. Cet ogre est un monstre affectueux et dangereux. Quelque chose bouge et se lève tout autour. Respiration haletante de fantômes sans au-delà des vies. Larmes rouges du tatoueur pour un amour de peau. Bruit des existences loin, autour, dans les rues. Battements d’ailes noires des secondes qui nous escortent. La ville s’éveille, grandit de ses tentatives sans apaisement. J’ai toujours peur.C’est une ville souvent crépusculaire, venteuse, presque vide (une atmosphère à la De Chirico) qui déroule ses méandres. Et si c’est à un suspens haletant que nous convie Mireille Disdero, rythmé par les encres de Catherine Carruggi, le vrai fil conducteur du roman c’est la poésie : Je m’allonge sur la pierre chaude, les yeux vers le ciel. J’écoute les vagues se jeter contre l’île. Shhhhhhhhuuuuuuuu… Des mouettes tournoient au-dessus de moi pour m’inviter au voyage. La lumière est presque palpable. Je la sens me toucher, m’aimer. Je suis bien. Aujourd’hui, il n’y a personne, pas un seul touriste. J’aime cet endroit. Je pense à la première fois que je suis arrivée à Marseille avec mes parents. On devait atterrir à Marignane mais l’avion est venu faire un demi-tour au-dessus de Marseille et du Frioul, en fin d’après-midi. L’ombre des ailes frôlait les vagues. Ce jour-là, j’ai été heureuse d’avoir des yeux capables de découvrir cette ville adossée à la mer. Je garde encore la marque de sa beauté, même des années après, en traversant ses quartiers aux murailles écorchées. J’aime Marseille, je l’ai dans les yeux, comme une couleur.

Marseille est une ville sublime, étonnante. Onirique même. Au contraire de l'idée de ceux qui ne la connaissent que de loin, la ville qui vit naître Artaud et mourir Rimbaud est pleine de mystères, d'étrangeté. Cendrars en a parlé magnifiquement dans "L'homme foudroyé" : "Marseille, presque aussi ancienne que Rome, ne possède aucun monument. Tout est rentré sous terre, tout est secret." Mireille Disdero nous plonge dans une autre ville encore, loin de tous les clichés, tour à tour solaire et terrifiante. L'orage approchait, dans les aigus. L'orage ici c'est l'ogre. Il s'appelle Angelo. Il harcèle la narratrice, veut la dévorer, lui dévorer sa vie. Il est son double en quelque sorte. Tour à tour Marie et Angelo évoquent chacune des faces de l’histoire, la médaille et son envers. Cet ogre est un monstre affectueux et dangereux. Quelque chose bouge et se lève tout autour. Respiration haletante de fantômes sans au-delà des vies. Larmes rouges du tatoueur pour un amour de peau. Bruit des existences loin, autour, dans les rues. Battements d’ailes noires des secondes qui nous escortent. La ville s’éveille, grandit de ses tentatives sans apaisement. J’ai toujours peur.C’est une ville souvent crépusculaire, venteuse, presque vide (une atmosphère à la De Chirico) qui déroule ses méandres. Et si c’est à un suspens haletant que nous convie Mireille Disdero, rythmé par les encres de Catherine Carruggi, le vrai fil conducteur du roman c’est la poésie : Je m’allonge sur la pierre chaude, les yeux vers le ciel. J’écoute les vagues se jeter contre l’île. Shhhhhhhhuuuuuuuu… Des mouettes tournoient au-dessus de moi pour m’inviter au voyage. La lumière est presque palpable. Je la sens me toucher, m’aimer. Je suis bien. Aujourd’hui, il n’y a personne, pas un seul touriste. J’aime cet endroit. Je pense à la première fois que je suis arrivée à Marseille avec mes parents. On devait atterrir à Marignane mais l’avion est venu faire un demi-tour au-dessus de Marseille et du Frioul, en fin d’après-midi. L’ombre des ailes frôlait les vagues. Ce jour-là, j’ai été heureuse d’avoir des yeux capables de découvrir cette ville adossée à la mer. Je garde encore la marque de sa beauté, même des années après, en traversant ses quartiers aux murailles écorchées. J’aime Marseille, je l’ai dans les yeux, comme une couleur.

15:33 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, mireille disdero, un ogre dans la ville, marseille

samedi, 06 septembre 2008

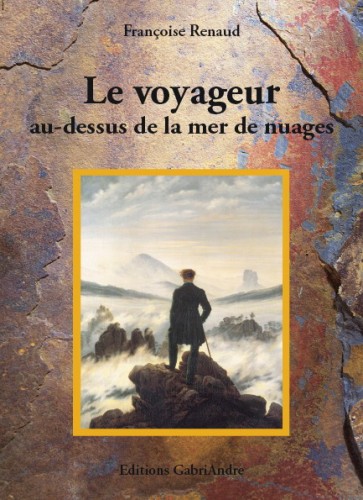

Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages de Françoise Renaud, par Hervé Pijac

Ce roman — dont le titre judicieux est tiré de l’œuvre éponyme du peintre Caspar David Friedrich — nous invite dans une quête sensible de l’absolu au travers d’un retour, parfois douloureux, sur soi-même. Il ne s’agit pas d’une autobiographie, pourtant, comme dans toute son œuvre, Françoise Renaud dévoile quelques pans de ses racines et la maîtrise de son émotivité est l’apanage des « vrais » écrivains, toujours à la recherche d’un inaccessible…

Ce roman — dont le titre judicieux est tiré de l’œuvre éponyme du peintre Caspar David Friedrich — nous invite dans une quête sensible de l’absolu au travers d’un retour, parfois douloureux, sur soi-même. Il ne s’agit pas d’une autobiographie, pourtant, comme dans toute son œuvre, Françoise Renaud dévoile quelques pans de ses racines et la maîtrise de son émotivité est l’apanage des « vrais » écrivains, toujours à la recherche d’un inaccessible…

Cette fois elle se glisse dans une âme masculine.

Un homme aurait tout pour être heureux s’il n’était confronté au mal de vivre à cette période charnière de l’existence où l’on s’interroge, parfois en vain, parfois découvrant le chemin. Une rencontre avec une Cévenole va le conduire doucement à la sérénité.

Cet homme pourrait être vous, ou moi. En tout cas, je me retrouve en lui, aussi dans l’hommage rendu à cette femme à la fois guide et amie, transfigurée par la maladie et d’une grande force morale.

Que ce livre ait été récompensé du Prix Vallée Livres 2008 n’est pas le fruit du hasard. Les Cévennes y sont omniprésentes, tant dans les caractères des personnages que par la prégnance de la pierre (Il y avait le schiste à tessiture sombre, le granite en vigie, le calcaire fissuré. (…) Le schiste avait ma préférence.) et, peut-être surtout, des paysages (Ces montagnes sauvages (…) connaissent des matins d’azur et des nuits de neige, des chuchotements d’herbe et des hurlements de vent.). Tellurisme garanti, à fleur de granite.

Françoise Renaud, bretonne et géologue, nous offre l’enchantement d’un texte superbe à l’écriture épurée et d’une grande justesse, marquée de cette sensualité des mots qui lui est chère.

Éditions GabriAndre, 2008 – 16,95 €

http://www.editions-gabriandre.com

Voir ici le site de Françoise Renaud

15:44 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, critique, françoise renaud, le voyageur au-dessus de la mer de nuages

dimanche, 31 août 2008

Happy birthday Eric !

Quelques extraits de "Contes de la poésie ordinaire" de Eric Dejaeger Editions Memor, Collections Transparences, illustrations de Joaquim Hock

Quelques extraits de "Contes de la poésie ordinaire" de Eric Dejaeger Editions Memor, Collections Transparences, illustrations de Joaquim Hock

Fausse tranquillité

Tout était calme. Le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle étaient au repos. Je savourais le livre que j'avais sous les yeux quand un avion a déchiré le ciel. Je n'aurais voulu, pour rien au monde, être le ciel à ce moment-là. Je suppose que le pilote ne s'est rendu compte de rien.

Les collections

J'ai collectionné les ours en peluche, les timbres, les galets, les petites amies, les disques de Slade, les livres de Sternberg. Maintenant je collectionne les nuages. Visuellement.

Un beau geste

Les gens allongés sur la plage voyaient arriver le gros nuages d'un fort mauvais oeil. Lui, débonnaire, les surprit en passant gentiment derrière le soleil.

04:48 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : eric dejaeger, gildas pasquet

dimanche, 17 août 2008

A propos d'"Un Vrai roman"

09:32 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe sollers, un vrai roman

lundi, 28 juillet 2008

Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages, de Françoise Renaud

Voir la présentation du livre ici

Voir la présentation du livre ici

« La vie d’un homme ressemble à celle de la montagne. L’événement qui arrive noie les précédents dans le chaos, remanie les matériaux tout en les entraînant vers l’abîme. Mais un jour tout remonte à la surface. » La montagne que raconte le dernier livre de Françoise Renaud est la Cévenne, terre rude et sensuelle en même temps, massive et tendre, fermée en apparence mais où les cœurs s’ouvrent si fort. C’est l’histoire d’un homme aussi qui remonte le cours de sa vie et des ses amours. « Auprès d’Hélène, la matière du souffle se faisait plus dense, l’espace se tendait comme une voile au vent. » « Ce n’était pas qu’Hélène me remplissait les veines de feu et m’inspirait des sentiments inédits, non, c’était seulement que sa présence révélait en moi une vie secrète. » Et dans la vie de cet homme, la découverte du tableau de Friedrich : « Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages » va jouer un rôle clé. « Chez Friedrich, toujours des transparences et des lumières surnaturelles, du minéral déchiqueté : parois diaclasées, chaos, abîmes, sommets inaccessibles avec personnages minuscules dominés par la puissance des événements terrestres. » On se laisse d’abord envoûter par la beauté du style de l’écrivain, son amplitude, la sensualité et la pudeur qui en émanent, puis par la finesse des notations psychologiques. Françoise Renaud a le don d’alterner les phrases longues et belles avec des énoncés courts et concis qui arrêtent la lecture et imposent la réflexion, un peu comme la vie finalement faite de longs moments creux et de satoris fulgurants.

Editions GabriAndre, prix Vallélivre Cévennes 2008

00:10 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : le voyageur au-dessus de la mer de nuages, françoise renaud, critique, cévennes

mercredi, 04 juin 2008

Les Greguerias, for ever

La forme brève invite paradoxalement à la lenteur. On y revient, on la savoure. Le texte court, par le peu de place qu’il occupe, n’envahit pas les pages ni l’emploi du temps. L’aphorisme, le trait, la maxime, légers, primesautiers en apparence, mais parfois incisifs comme un coup de poignard peuvent nous laisser sans défense en quelque sorte. Le court n’a pas bonne presse en Occident – rien de tel au Japon avec l’art du haïku – pourtant que serait-on sans La Rochefoucauld, Vauvenargues, Joubert ou Chamfort ?

La forme brève invite paradoxalement à la lenteur. On y revient, on la savoure. Le texte court, par le peu de place qu’il occupe, n’envahit pas les pages ni l’emploi du temps. L’aphorisme, le trait, la maxime, légers, primesautiers en apparence, mais parfois incisifs comme un coup de poignard peuvent nous laisser sans défense en quelque sorte. Le court n’a pas bonne presse en Occident – rien de tel au Japon avec l’art du haïku – pourtant que serait-on sans La Rochefoucauld, Vauvenargues, Joubert ou Chamfort ?

Pas ou très peu de moralisme chez Ramon Gomez de la Serna. Les « greguerias » , écrites entre 1910 et 1962, sont plutôt du côté du clin d’œil, de la poésie, du merveilleux, elles ouvrent le regard, le transforment parfois…

Lorsqu’une femme se repoudre après un entretien, on dirait qu’elle efface tout ce qui a été dit

Pelez une banane, elle vous tirera la langue

Le problème avec l’hélicoptère c’est qu’il a toujours l’air d’un jouet

Les aboiements des chiens sont de véritables morsures

La lune baigne les sous-bois d’une lumière de cabaret

La bouteille de champagne a ceci d’aristocratique qu’elle refuse qu’on la rebouche

Les ailes des automobiles sont comme les moignons des ailes d’avion qu’elles auraient pu être

Le drapeau grimpe au mât comme s’il était l’acrobate le plus agile au monde

Lorsqu’une femme marche pieds nus sur les dalles le bruit de ses pas provoque une fièvre sensuelle et cruelle

Ne disons pas de mal du vent, il n’est jamais très loin

« Tuer le temps » est une rodomontade de bravache

L’histoire est un prétexte pour continuer à tromper l’humanité

Le crépuscule est l’apéritif de la nuit

Le poisson est toujours de profil

Le q est un p qui revient de la promenade

Le pire avec les médecins c’est qu’ils vous regardent comme si vous étiez quelqu’un d’autre

Les larmes désinfectent la douleur

Ramon Gomez de la Serna. Greguerias. Traduit de l'espagnol par Jean-François Carcelen et Georges tyras. Préface de Valéry Larbaud. Editions Cent Pages, 1992.

00:20 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, ramon gomez de la serna, greguerias

samedi, 19 avril 2008

Born to be Wilde

00:19 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, oscar wilde, philippe sollers

mercredi, 26 mars 2008

La Théorie du K.O.

"Il n'en reste pourtant pas des masses, des endroits où les pauvres persistent à s'entraider." Ce polar de Lilian Bathelot clôt le cycle sétois entamé par Avec les loups et poursuivi par Spécial Dédicace. La Théorie du K.O. c'est le nom de code d'une opération décidée par le ministère de l'intérieur. Le nom a été trouvé par un des chefs des services spéciaux qui a fait ses classes à La Havane, il y a bien des années de là, et pour d'autres causes, tout passe... De fait quelques péquenots sétois comme les appellent les superflics parisiens vont leur donner du fil à retordre. Tout ceci se passe sur fond de manipulation bien sûr. Les services de sécurité du Président du Conseil local, noyautés par un parti fasciste, ont commis quelques bavures, du coup c'est un véritable chaos qui enflamme L'île singulière. Priorité sera donnée à la protection du président, et toute l'opération sera maquillée en règlement de comptes de mafias rivales. Lilian Bathelot articule son polar de main de maître, les scènes d'action, la description du dessous des cartes de la politique locale, tout s'imbrique judicieusement comme la manipulation qu'il décrit. On en a le souffle coupé tout du long et on réfléchit en même temps à l'enchaînement des faits et des causes, au rapport entre les médias et le pouvoir, entre l'histoire secrète et l'histoire officielle. C'est bien un regard politique que nous livre ici Lilian Bathelot.

"Il n'en reste pourtant pas des masses, des endroits où les pauvres persistent à s'entraider." Ce polar de Lilian Bathelot clôt le cycle sétois entamé par Avec les loups et poursuivi par Spécial Dédicace. La Théorie du K.O. c'est le nom de code d'une opération décidée par le ministère de l'intérieur. Le nom a été trouvé par un des chefs des services spéciaux qui a fait ses classes à La Havane, il y a bien des années de là, et pour d'autres causes, tout passe... De fait quelques péquenots sétois comme les appellent les superflics parisiens vont leur donner du fil à retordre. Tout ceci se passe sur fond de manipulation bien sûr. Les services de sécurité du Président du Conseil local, noyautés par un parti fasciste, ont commis quelques bavures, du coup c'est un véritable chaos qui enflamme L'île singulière. Priorité sera donnée à la protection du président, et toute l'opération sera maquillée en règlement de comptes de mafias rivales. Lilian Bathelot articule son polar de main de maître, les scènes d'action, la description du dessous des cartes de la politique locale, tout s'imbrique judicieusement comme la manipulation qu'il décrit. On en a le souffle coupé tout du long et on réfléchit en même temps à l'enchaînement des faits et des causes, au rapport entre les médias et le pouvoir, entre l'histoire secrète et l'histoire officielle. C'est bien un regard politique que nous livre ici Lilian Bathelot.

éditions Jigal

00:13 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, polar, lilian bathelot, la théorie du k.o.

dimanche, 09 mars 2008

Les Bienveillantes

Les Bienveillantes sont les mémoires fictifs d'un officier SS durant la deuxième guerre mondiale. Agent de liaison, chargé de diverses missions tout au long de la guerre, il est plutôt observateur des massacres. Le roman, très long et très complet, permet de suivre de l'intérieur toute une partie de la guerre, notamment le front russe et l'organisation des camps de concentration. Le narrateur, fin et lettré, est un nazi convaincu. Après une relation incestueuse avec sa soeur, il devient homosexuel.

Les Bienveillantes sont les mémoires fictifs d'un officier SS durant la deuxième guerre mondiale. Agent de liaison, chargé de diverses missions tout au long de la guerre, il est plutôt observateur des massacres. Le roman, très long et très complet, permet de suivre de l'intérieur toute une partie de la guerre, notamment le front russe et l'organisation des camps de concentration. Le narrateur, fin et lettré, est un nazi convaincu. Après une relation incestueuse avec sa soeur, il devient homosexuel.

Une des raisons essentielles développée dans le roman pour expliquer l'Holocauste est la ressemblance, voire la symétrie entre les Allemands (au sens d’Allemands aryens) et les Juifs. On ne tue finalement l’autre que parce qu’il incarne ce que l’on ne supporte pas dans son propre être. D’ailleurs Turek, qui massacre les Juifs avec tant de sadisme, a pour le narrateur un physique typiquement Juif. La sœur du narrateur est d’avis qu’« en tuant les Juifs [les Allemands ont] voulu [se] tuer eux-mêmes, tuer le Juif en [eux]. Tuer […] le bourgeois pansu qui compte ses sous, qui court après les honneurs et rêve de pouvoir […], tuer l’obéissance, tuer la servitude du Knecht, tuer toutes ces belles vertus allemandes. »

Un des personnages du roman, le haut dignitaire nazi Mandelbrod – qui porte un nom juif – souligne que les Allemands ont une dette envers les Juifs : « Toutes nos grandes idées viennent des Juifs. Nous devons avoir la lucidité de le reconnaître. » Parmi ces idées, on trouve l’idéologie völkisch (« La Terre comme promesse et comme accomplissement, la notion du peuple choisi entre tous, le concept de la pureté du sang »). Or pour les nazis, il ne peut y avoir deux peuples élus.

Le meurtre de masse est problématique pour la plupart des soldats. Pour remédier à cet état de fait, la création de camps de concentration est un moyen de diluer la responsabilité des différents acteurs du génocide, chacun pouvant arguer n’avoir fait que son travail. A part quelques brutes sadiques, la plupart font ce qu'ils considèrent comme leur devoir avec dégoût, et surmonter ce dégoût est vécu par eux comme une victoire personnelle sur eux-mêmes, une forme de vertu.

Le livre, outre son intérêt historique, est passionnant par ce qu'il pose la question du mal : "J'en suis arrivé à la conclusion que le garde SS ne devient pas violent ou sadique parce qu'il pense que le détenu n'est pas un être humain ; au contraire, sa rage croît et tourne au sadisme lorsqu'il s'aperçoit que le détenu, loin d'être un sous-homme comme on le lui a appris, est justement, après tout, un homme, comme lui au fond, et c'est cette résistance, vous voyez que le garde trouve insupportable, cette persistance muette de l'autre, et donc le garde le frappe pour essayer de faire disparaître leur humanité commune. Bien entendu, cela ne marche pas : plus le garde frappe, plus il est obligé de constater que le détenu refuse de se reconnaître comme un non-humain. A la fin, il ne lui reste plus comme solution qu'à le tuer, ce qui est un constat d'échec définitif."

Folio, 1 400 pages, 12 €

00:15 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, critique, les bienveillantes, jonathan littell

lundi, 03 mars 2008

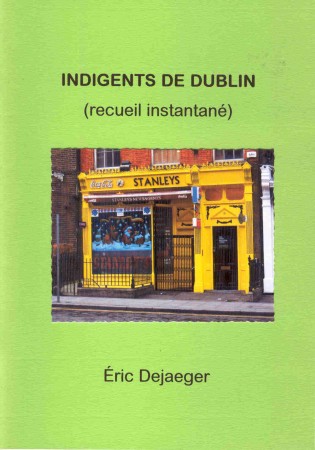

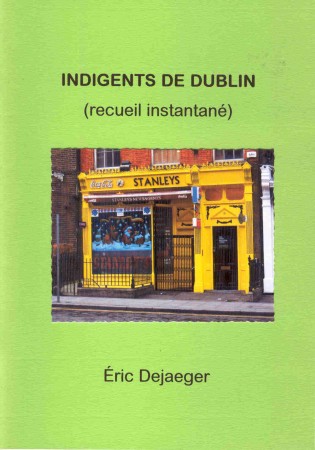

INDIGENTS DE DUBLIN

Un peu d'Eire, ça fait Dublin ! Eric Dejaeger est un "fondu", comme on dit, de Richard Brautigan, dont il a traduit d'ailleurs bon nombre de poèmes inédits. De retour de Dublin, il propose ici dans ce recueil (agrémenté de superbes photos) une suite de poèmes, où on retrouve sa plume, tour à tour légère, désabusée, caustique, grinçante mais toujours profondément humaine et bienveillante. Eric Dejaeger, avec son acuité habituelle, arrive à renouveler notre regard sur Dublin, pourtant maintenant décrite et racontée par les écrivains qui en ont fait une des villes les plus littéraires du monde (avec Paris, Lisbonne, Venise...). On découvre ici une ville, plus étrange, plus déroutante encore, plus décalée que ce qu'on avait imaginé. Il nous montre l'envers du décor, l'autre face du "miracle irlandais".

Un peu d'Eire, ça fait Dublin ! Eric Dejaeger est un "fondu", comme on dit, de Richard Brautigan, dont il a traduit d'ailleurs bon nombre de poèmes inédits. De retour de Dublin, il propose ici dans ce recueil (agrémenté de superbes photos) une suite de poèmes, où on retrouve sa plume, tour à tour légère, désabusée, caustique, grinçante mais toujours profondément humaine et bienveillante. Eric Dejaeger, avec son acuité habituelle, arrive à renouveler notre regard sur Dublin, pourtant maintenant décrite et racontée par les écrivains qui en ont fait une des villes les plus littéraires du monde (avec Paris, Lisbonne, Venise...). On découvre ici une ville, plus étrange, plus déroutante encore, plus décalée que ce qu'on avait imaginé. Il nous montre l'envers du décor, l'autre face du "miracle irlandais".

Carmelite Church

dans Aungier Street

est surchauffée.

Les bonnes soeurs

ne risquent pas

de se les geler.

Assez bizarrement,

les mendiants

et les clodos

restent dans la rue.

INDIGENTS DE DUBLIN : des textes écrits à et sur Dublin pendant une semaine de vacances, dactylographiés et mis en page par l’auteur dès son retour et ce en moins d’une journée, d’où le sous-titre : recueil instantané. Tirage strictement limité à 50 exemplaires numérotés et nominatifs.

Format A5 / Couverture 180gr avec photo en couleur ajoutée / 52 pages sur papier 100gr blanc / Textes imprimés en vert et illustrés de 12 photos en couleur.

Si intéressé par un exemplaire, contactez l’auteur : ericdejaeger@yahoo.fr

00:30 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, critique, eric dejaeger, indigents de dublin

samedi, 16 février 2008

Indigents de Dublin (recueil instantané) de Eric Dejaeger

Un peu d'Eire, ça fait Dublin ! Eric Dejaeger est un "fondu", comme on dit, de Richard Brautigan, dont il a traduit d'ailleurs bon nombre de poèmes inédits. Retour de Dublin, où il a passé quelques jours pendant les fêtes de fin d'année, il propose ici dans ce court recueil (agrémenté de superbes photos) une suite de poèmes, où on retrouve sa plume, tour à tour légère, désabusée, caustique, grinçante mais toujours profondément humaine et bienveillante. Dublin est sans doute une des villes les plus "littéraires" du monde (personnellement je n'y suis jamais allé mais j'ai l'impression de bien la connaître), pourtant le regard de Eric Dejaeger nous offre une autre ville, plus étrange, plus déroutante encore que ce qu'on avait imaginé.

Un peu d'Eire, ça fait Dublin ! Eric Dejaeger est un "fondu", comme on dit, de Richard Brautigan, dont il a traduit d'ailleurs bon nombre de poèmes inédits. Retour de Dublin, où il a passé quelques jours pendant les fêtes de fin d'année, il propose ici dans ce court recueil (agrémenté de superbes photos) une suite de poèmes, où on retrouve sa plume, tour à tour légère, désabusée, caustique, grinçante mais toujours profondément humaine et bienveillante. Dublin est sans doute une des villes les plus "littéraires" du monde (personnellement je n'y suis jamais allé mais j'ai l'impression de bien la connaître), pourtant le regard de Eric Dejaeger nous offre une autre ville, plus étrange, plus déroutante encore que ce qu'on avait imaginé.

Dans la foule

sur O'Connell Street

une petite vieille

brandit une pancarte

anti I.V.G. :

"Think of all those children

murdered before being born !"

ou un truc approchant

Se rend-elle seulement compte

qu'elle n'a absolument

plus rien à craindre ?

Et voici le poème qui clôt le recueil :

Dublin

dit-on

est en pleine croissance

économique.

J'ai rarement vu

autant de clochards

et de mendiants

dans une ville

en pleine expansion.

Joyce pourrait écrire

Dublosers

ou

Indigents de Dublin

INDIGENTS DE DUBLIN : des textes écrits à et sur Dublin pendant une semaine de vacances, dactylographiés et mis en page par l’auteur dès son retour et ce en moins d’une journée, d’où le sous-titre : recueil instantané. Tirage strictement limité à 50 exemplaires numérotés et nominatifs.

Format A5 / Couverture 180gr avec photo en couleur ajoutée / 52 pages sur papier 100gr blanc / Textes imprimés en vert et illustrés de 12 photos en couleur.

Si intéressé par un exemplaire, contactez l’auteur : ericdejaeger@yahoo.fr

18:10 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, critique, Eric Dejaeger, Indigents de Dublin

mercredi, 26 décembre 2007

Le Phare du bout du monde

Le lendemain, au lever du soleil, la tempête se déchaînait encore avec autant de fureur. La mer apparaissait toute blanche jusqu'au plus lointain horizon. A l'extrémité du cap, les lames écumaient à quinze et vingt pieds de hauteur, et leurs embruns, éparpillés par le vent, volaient au-dessus de la falaise. La marée descendante et les rafales, se rencontrant à l'ouvert de la baie d'Elgor, s'y heurtaient avec une extraordinaire violence. Aucun bateau n'aurait pu entrer, aucun bateau n'aurait pu sortir. A l'aspect du ciel toujours aussi menaçant, il paraissait probable que la tempête durerait quelques jours, et cela ne saurait étonner dans ces parages magellaniques.

Le lendemain, au lever du soleil, la tempête se déchaînait encore avec autant de fureur. La mer apparaissait toute blanche jusqu'au plus lointain horizon. A l'extrémité du cap, les lames écumaient à quinze et vingt pieds de hauteur, et leurs embruns, éparpillés par le vent, volaient au-dessus de la falaise. La marée descendante et les rafales, se rencontrant à l'ouvert de la baie d'Elgor, s'y heurtaient avec une extraordinaire violence. Aucun bateau n'aurait pu entrer, aucun bateau n'aurait pu sortir. A l'aspect du ciel toujours aussi menaçant, il paraissait probable que la tempête durerait quelques jours, et cela ne saurait étonner dans ces parages magellaniques.

En 1966, le Livre de poche a entrepris la publication en poche de l'oeuvre de Jules Verne, avec cette série de couvertures reprenant les illustrations originales sur fond de photos en couleurs. J'en faisais la collection dans ma jeunesse ; il m'en manque quelques uns mais depuis des années chez les bouquinistes on trouve toujours les mêmes, les romans principaux. Surprise l'autre jour, chez Joseph Gibert, je trouvai celui-ci (pour 0,20 €) que je n'avais jamais lu et en bon état. Ce n'est pas un de meilleurs certes, paru en 1901 ; roman d'aventures, sans fantastique, le fantastique résidant en fait dans le lieu de l'action, tout près du cap Horn, au bout du monde, à déguster un soir d'hiver, quand le vent souffle dehors...

10:34 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Jules Verne, le Phare du bout du monde

samedi, 17 novembre 2007

Une interview de Eric Naulleau

21:06 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Eric Naulleau

jeudi, 08 novembre 2007

Jack Kerouac

"On était dans les montagnes ; il y avait une merveille de soleil levant, des fraîcheurs mauves, des pentes rougeoyantes, l’émeraude des pâturages dans les vallées, la rosée et les changeants nuages d’or. (…) Bientôt ce fut l’obscurité, une obscurité de raisins, une obscurité pourprée sur les plantations de mandariniers et les champs de melons ; le soleil couleur de raisins écrasés, avec des balafres rouge bourgogne, les champs couleur de l’amour et des mystères hispaniques. Je passais ma tête par la fenêtre et aspirais à longs traits l’air embaumé. C’étaient les plus magnifiques de tous les instants."

"On était dans les montagnes ; il y avait une merveille de soleil levant, des fraîcheurs mauves, des pentes rougeoyantes, l’émeraude des pâturages dans les vallées, la rosée et les changeants nuages d’or. (…) Bientôt ce fut l’obscurité, une obscurité de raisins, une obscurité pourprée sur les plantations de mandariniers et les champs de melons ; le soleil couleur de raisins écrasés, avec des balafres rouge bourgogne, les champs couleur de l’amour et des mystères hispaniques. Je passais ma tête par la fenêtre et aspirais à longs traits l’air embaumé. C’étaient les plus magnifiques de tous les instants."

Rarement sans doute un livre a aussi bien “ collé ” à un génération, servi de révélateur à une époque. Sur la route, écrit en 1951 (publié en 1957) sera un phénomène. Il va incarner la “ Beat Generation ”, mouvement né de la rencontre en 1943-44 entre Jack Kerouac, Allan Ginsberg et William Burroughs, tous trois écrivains et poètes. Beat au départ signifie vagabond, puis renvoie au rythme de l’écriture, proche de celle du jazz, et même à béatitude (Kerouac sera très influencé par sa rencontre avec Gary Snider qui l’initiera au bouddhisme et à la spiritualité, expérience qu’il racontera dans Les clochards célestes). Ainsi vont naître les beatniks. Une déferlante que Kerouac incarnera malgré lui et qui le dépassera. Mais c’est une autre histoire. Reste le livre. Et sa force, sa puissance, la sincérité qui s’en dégage. Ecrit en trois semaines, sur un unique rouleau de papier. On y croise des centaines de personnages, de lieux, poussés par une écriture rythmée, endiablée, frénétique. Une écriture comme un souffle, une pulsation, un battement, un “ beat ”. "Je veux être considéré comme un poète de jazz soufflant un long blues au cours d’une jam-session un dimanche après-midi", écrira-t-il. Comme le souligne Yves Le Pellec, "Kerouac est nettement plus préoccupé de rythme, de relief, d’intensité que de pensée". (…) Son texte laisse toujours une large place au hasard et à l’arbitraire. En effet, son écriture est physique. Il mouillait sa chemise, au sens propre du terme. Comme un musicien se sert de son corps, il utilisait les mots comme des notes.

Avant tout, Sur la route, c’est le portrait d’un personnage invraisemblable et pourtant bien réel, Neal Cassidy (Dean ” dans le roman), qui fut l’ami et l’inspirateur de Kerouac : "Un gars de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j’aurais avec lui, j’allais entendre l’appel d’une vie neuve, voir un horizon neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse ; et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi comme copain et me laisser tomber, comme il le ferait plus tard, crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d’hôpital, qu’est-ce que cela pouvait me foutre ? … Quelque part sur le chemin je savais qu’il y aurait des filles, des visions, tout, quoi ; quelque part sur le chemin on me tendrait la perle rare."

En pleine période du maccarthysme, d’Einsenhower, une autre Amérique se dessine : "Un soir de lilas, je marchais, souffrant de tous mes muscles, parmi les lumières de la Vingt-septième Rue et de la Welton, dans le quartier noir de Denver, souhaitant être un nègre, avec le sentiment que ce qu’il y avait de mieux dans le monde blanc ne m’offrait pas assez d’extase, ni assez de vie, de joie, de frénésie, de ténèbres, de musique, pas assez de nuit. Je m’arrêtais devant une petite baraque où un homme vendait des poivrons tout chauds dans des cornets de papier ; j’en achetai et tout en mangeant, je flânai dans les rues obscures et mystérieuses. J’avais envie d’être un mexicain de Denver, ou même un pauvre Jap accablé de boulot, n’importe quoi sauf ce que j’étais si lugubrement, un “ homme blanc ” désabusé."

Une Amérique dont les lieux mythiques sont le Mississipi : "Une argile délavée dans la nuit pluvieuse, le bruit mat d’écroulements le long des berges inclinées du Missouri, un être qui se dissout, la chevauchée du Mascaret remontant le lit du fleuve éternel, de brunes écumes, un être naviguant sans fin par les vallons les forêts et les digues et San Francisco bien sûr : Soudain, parvenus au sommet d’une crête, on vit se déployer devant nous la fabuleuse ville blanche de San Francisco, sur ces onze collines mystiques et le Pacifique bleu, et au-delà son mur de brouillard comme au-dessus de champs de pommes de terre qui s’avançait, et la fumée et l’or répandu sur cette fin d’après-midi."

Cette Amérique-là ne peut trouver son point d’orgue qu’au Mexique, la terre promise : "Derrière nous s’étalait toute l’Amérique et tout ce que Dean et moi avions auparavant appris de la vie, et de la vie sur la route. Nous avions enfin trouvé la terre magique au bout de la route et jamais nous n’avions imaginé le pouvoir de cette magie. Un peu plus loin : Chacun ici est en paix, chacun te regarde avec des yeux bruns si francs et ils ne disent mot, ils regardent juste, et dans ce regard toutes les qualités humaines sont tamisées et assourdies et toujours présentes."

Même si la frustration, le désespoir ne sont jamais absents, un sentiment de jubilation, de frénésie traverse tout le livre. Tout semble toujours possible, et cette route qui défile et ne s’arrête jamais (à l’image de ce rouleau de papier lui aussi ininterrompu), c’est le grand courant de la vie qui la traverse de part en part. Le plus extraordinaire dans tout ça, c’est que tout est vrai, rien n’est inventé. Kerouac a bourlingué (comme Cendrars), observé et il a une mémoire extraordinaire. Yves Le Pellec le résume bien, "Kerouac est un prodigieux badaud, il est obsédé de la totalité, il voudrait tout faire entrer dans ses phrases tentaculaires, entêtées" : Il a expliqué lui-même sa technique : "Ne pars pas d’une idée préconçue de ce qu’il y a à dire sur l’image mais du joyau au cœur de l’intérêt pour le sujet de l’image au moment d’écrire et écris vers l’extérieur en nageant dans la mer du langage jusqu’au relâchement et à l’épuisement périphérique."

Kerouac est avant tout un écrivain. Avant son succès foudroyant il venait d’écrire 12 livres en 7 ans (1950-1957), sans répit, sans aide, sans confort, sans argent et sans reconnaissance. Aussi il vivra mal le succès, le vedettariat qui va l’assaillir d’un coup. Il sombrera dans l’alcool, la paranoïa. "Toute ma vie, écrira-t-il en 1957 dans un bref résumé autobiographique à la demande d’un éditeur, je me suis arraché le cœur à écrire."

Sur la route, Les clochards célestes ainsi que la plupart des romans de Jack Kerouac sont disponibles en Folio Gallimard. On pourra consulter aussi :

Jack Kerouac. Le verbe vagabond. Yves Le Pellec. Belin, collections voix américaines.

L’ange déchu, vie de Jack Kerouac illustrée, Steve Turner, aux éditions Mille et une nuits

18:10 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Jack Kerouac

vendredi, 05 octobre 2007

Passe Ouest (suivi de) Ikaria Lo 686070, de Alain Jégou

Passe Ouest, le chenal emprunté par les navires lorientais pour rejoindre les zones de pêche du large. Ikaria Lo 686070, nom du navire et son numéro d'immatriculation au quartier maritime de Lorient. Et un sacré livre qui comme un bon mal de mer, le plus souvent dantesque ("l'horizon s'est fait rouler, englober, becter par le buée. Le flou fluctuant s'agrippe à la vision. Internés dans une bulle de purée amniotique tels de vieux foetus bigleux, frissonnant sous nos cirés mouillés, nous essayons de scruter l'espace avant d'y replonger"), avec quelques pages apaisées entre deux tempêtes, vous retourne les tripes, vous met le coeur à l'envers et vous fait gôuter la vie, certes par procuration, comme rarement on l'a vu écrire. A la barre, le vieux (pas tant que ça) compagnon de la beat generation Alain Jégou raconte 28 ans de sa vie de marin pêcheur entre l'île d'Yeu et l'archipel des Glénans. Avec son style et ses mots à lui, un poil techniques (glossaire à la fin), mais surtout poétiques et populaires, introuvables dans le dictionnaire mais tellement évocateurs, et aussi poé-litiques lorsqu'il évoque la déroute de la pêche indépendante face aux énormes chalutiers de la pêche industrielle. L'existence de ceux "qu'ont réellement endossé la défroque du fêlé", décrite grandeur nature, sans "mic mac ni bidouillages d'esprit, genre occultisme ou bigoterie, sur la brèche toujours le fil de la lame, à jouer les équilibristes pour rester en surface, garder le moral loin des godasses, bien au dessus de l'horizon et de la flottaison". Alors maso l'ami Alain ? Que non ! "Drôle d'expérience vivante que celle de la mer. L'engagement spontané qui m'aura permis de me récupérer, m'assumer, trouver un sens à mon existence. M'ouvrir et aérer l'esprit, échapper au milieu étriqué où se trament les entreprises humaines et s'engluent les destinées".

Passe Ouest, le chenal emprunté par les navires lorientais pour rejoindre les zones de pêche du large. Ikaria Lo 686070, nom du navire et son numéro d'immatriculation au quartier maritime de Lorient. Et un sacré livre qui comme un bon mal de mer, le plus souvent dantesque ("l'horizon s'est fait rouler, englober, becter par le buée. Le flou fluctuant s'agrippe à la vision. Internés dans une bulle de purée amniotique tels de vieux foetus bigleux, frissonnant sous nos cirés mouillés, nous essayons de scruter l'espace avant d'y replonger"), avec quelques pages apaisées entre deux tempêtes, vous retourne les tripes, vous met le coeur à l'envers et vous fait gôuter la vie, certes par procuration, comme rarement on l'a vu écrire. A la barre, le vieux (pas tant que ça) compagnon de la beat generation Alain Jégou raconte 28 ans de sa vie de marin pêcheur entre l'île d'Yeu et l'archipel des Glénans. Avec son style et ses mots à lui, un poil techniques (glossaire à la fin), mais surtout poétiques et populaires, introuvables dans le dictionnaire mais tellement évocateurs, et aussi poé-litiques lorsqu'il évoque la déroute de la pêche indépendante face aux énormes chalutiers de la pêche industrielle. L'existence de ceux "qu'ont réellement endossé la défroque du fêlé", décrite grandeur nature, sans "mic mac ni bidouillages d'esprit, genre occultisme ou bigoterie, sur la brèche toujours le fil de la lame, à jouer les équilibristes pour rester en surface, garder le moral loin des godasses, bien au dessus de l'horizon et de la flottaison". Alors maso l'ami Alain ? Que non ! "Drôle d'expérience vivante que celle de la mer. L'engagement spontané qui m'aura permis de me récupérer, m'assumer, trouver un sens à mon existence. M'ouvrir et aérer l'esprit, échapper au milieu étriqué où se trament les entreprises humaines et s'engluent les destinées".01:39 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Alain Jégou, Passe Ouest, Jean Azarel

dimanche, 30 septembre 2007

Le style de Flaubert

La conjonction « et » n'a nullement dans Flaubert l'objet que la grammaire lui assigne. Elle marque une pause dans une mesure rythmique et divise un tableau. En effet partout où on mettrait « et », Flaubert le supprime. C'est le modèle et la coupe de tant de phrases admirables. « (Et) les Celtes regrettaient trois pierres brutes, sous un ciel pluvieux, dans un golfe rempli d'îlots » (C'est peut-être semé au lieu de rempli , je cite de mémoire.) « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. » « Le père et la mère de Julien habitaient un château, au milieu des bois, sur la pente d'une colline. » Certes la variété des prépositions ajoute à la beauté de ces phrases ternaires. Mais dans d'autres d'une coupe différente, jamais de « et ». J'ai déjà cité (pour d'autres raisons) : « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. » Un autre aurait mis : « et l'amertume des sympathies interrompues. » Mais cet « et » là, le grand rythme de Flaubert ne le comporte pas. En revanche, là ou personne n'aurait l'idée d'en user, Flaubert l'emploie. C'est comme l'indication qu'une autre partie du tableau commence, que la vague refluante, de nouveau, va se reformer. Tout à fait au hasard d'une mémoire qui a très mal fait ses choix : « La place du Carrousel avait un aspect tranquille. L'Hôtel de Nancy s'y dressait toujours solitairement ; et les maisons par derrière, le dôme du Louvre en face, la longue galerie de bois, à droite, etc., étaient comme noyées dans la couleur grise de l'air, etc. tandis que, à l'autre bout de la place, etc. » En un mot, chez Flaubert, « et » commence toujours une phrase secondaire et ne termine presque jamais une énumération. Notons au passage que le « tandis que » de la phrase que je viens de citer ne marque pas, c'est toujours ainsi chez Flaubert, un temps, mais est un de ces artifices assez naïfs qu'emploient tous les grands descriptifs dont la phrase serait trop longue et qui ne veulent pas cependant séparer les parties du tableau. Dans Lecomte de Lisle il y aurait à marquer le rôle similaire des « non loin », des « plus loin », des « au fond », des « plus bas », des « seuls », etc. La très lente acquisition, je le veux bien, de tant de particularités grammaticales (et la place me manque pour indiquer les plus importantes que tout le monde notera sans moi) prouve à mon avis, non pas, comme le prétend le critique de La Nouvelle Revue française , que Flaubert n'est pas « un écrivain de race » , mais au contraire qu'il en est un. Ces singularités grammaticales traduisant en effet une vision nouvelle, que d'application ne fallait-il pas pour bien fixer cette vision, pour la faire passer de l'inconscient dans le conscient, pour l'incorporer enfin aux diverses parties du discours !

La conjonction « et » n'a nullement dans Flaubert l'objet que la grammaire lui assigne. Elle marque une pause dans une mesure rythmique et divise un tableau. En effet partout où on mettrait « et », Flaubert le supprime. C'est le modèle et la coupe de tant de phrases admirables. « (Et) les Celtes regrettaient trois pierres brutes, sous un ciel pluvieux, dans un golfe rempli d'îlots » (C'est peut-être semé au lieu de rempli , je cite de mémoire.) « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. » « Le père et la mère de Julien habitaient un château, au milieu des bois, sur la pente d'une colline. » Certes la variété des prépositions ajoute à la beauté de ces phrases ternaires. Mais dans d'autres d'une coupe différente, jamais de « et ». J'ai déjà cité (pour d'autres raisons) : « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. » Un autre aurait mis : « et l'amertume des sympathies interrompues. » Mais cet « et » là, le grand rythme de Flaubert ne le comporte pas. En revanche, là ou personne n'aurait l'idée d'en user, Flaubert l'emploie. C'est comme l'indication qu'une autre partie du tableau commence, que la vague refluante, de nouveau, va se reformer. Tout à fait au hasard d'une mémoire qui a très mal fait ses choix : « La place du Carrousel avait un aspect tranquille. L'Hôtel de Nancy s'y dressait toujours solitairement ; et les maisons par derrière, le dôme du Louvre en face, la longue galerie de bois, à droite, etc., étaient comme noyées dans la couleur grise de l'air, etc. tandis que, à l'autre bout de la place, etc. » En un mot, chez Flaubert, « et » commence toujours une phrase secondaire et ne termine presque jamais une énumération. Notons au passage que le « tandis que » de la phrase que je viens de citer ne marque pas, c'est toujours ainsi chez Flaubert, un temps, mais est un de ces artifices assez naïfs qu'emploient tous les grands descriptifs dont la phrase serait trop longue et qui ne veulent pas cependant séparer les parties du tableau. Dans Lecomte de Lisle il y aurait à marquer le rôle similaire des « non loin », des « plus loin », des « au fond », des « plus bas », des « seuls », etc. La très lente acquisition, je le veux bien, de tant de particularités grammaticales (et la place me manque pour indiquer les plus importantes que tout le monde notera sans moi) prouve à mon avis, non pas, comme le prétend le critique de La Nouvelle Revue française , que Flaubert n'est pas « un écrivain de race » , mais au contraire qu'il en est un. Ces singularités grammaticales traduisant en effet une vision nouvelle, que d'application ne fallait-il pas pour bien fixer cette vision, pour la faire passer de l'inconscient dans le conscient, pour l'incorporer enfin aux diverses parties du discours !

Marcel Proust

Article paru dans la NRF en janvier 1920, à lire en entier ici

00:20 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, Proust, Flaubert

samedi, 22 septembre 2007

Le Corps de l'océan, de Jean-Jacques Marimbert

Dense et puissant, tel est ce court récit de Jean-Jacques Marimbert, paru aux Carnets des Sept Collines. Une vaste et profonde méditation. Au début, un personnage découvre un cadavre décomposé, qui flotte sur la mer. Il hésite puis finalement va à sa rencontre pour le ramener au rivage. Et c'est à ses propres interrogations, ses propres doutes, que ce corps mort va le conduire. Il revoit Marie, qu'il vient de rencontrer, Marie le renvoie à Myriam, qui le hante toujours. Ils ont rendez-vous dans une exposition de peinture, entament une conversation sur le baroque : "Eugénio d'Ors dit en gros que le baroque ne sait pas ce qu'il veut. C'est vrai, moi je dirais qu'il ne veut pas ce qu'il sait, voilà, question de volonté. (...) Elle le fixe. Ca me plaît, moi, d'être dangereux après tout, de ne pas s'arrêter, de ne pas prendre position, c'est militaire, c'est mortifère, non ?" Et Jean-Jacques Marimbert nous emporte, par paliers, dans sa méditation. Voici L'Echelle de Jacob : "Je n'admettais pas cette image. Pour moi l'échelle n'était appuyée sur rien. Ce qu'elle touchait, c'était de l'air et rien d'autre. Jacob est un être multiple, incernable, une sorte de Pessoa, de Ricardo Reis..." Il lui préfère Abraham : "Voilà quelqu'un ! Jusqu'au bout il est lui-même, jusqu'à risquer la prunelle de ses yeux ! Mais au moins c'est droit, c'est total, et son fils l'a échappé belle." Et les dévoilements progressifs du récit nous conduisent, à la découverte, bouleversante pour le personnage deven narrateur, de ce fameux tableau de Rembrandt : "J'étais effrayé. Tout le reste de la visite, je voyais les murs se tordre, des escaliers se profiler, des trappes s'ouvrir où s'engouffraient mes pensées hélicoïdales. Voilà. C'est ça, le baroque : sables mouvants où une échelle est dressée vers l'espace infini et qui "touche" le ciel, s'y appuie, dans une éternelle imprécision. Je sais maintenant ce que j'y ai vu : une image qu'aucun miroir jamais n'a pu me renvoyer, une image exacte de moi-même, de mon être et, je le réalise en le disant, de mon désir d'extase. L'attirance pour tout ce qui, en pleine lumière, s'offre au déguisement." Déguisement qui renvoie à celui de ce corps mort, en putréfaction, à l'origine de ce récit troublant...

Dense et puissant, tel est ce court récit de Jean-Jacques Marimbert, paru aux Carnets des Sept Collines. Une vaste et profonde méditation. Au début, un personnage découvre un cadavre décomposé, qui flotte sur la mer. Il hésite puis finalement va à sa rencontre pour le ramener au rivage. Et c'est à ses propres interrogations, ses propres doutes, que ce corps mort va le conduire. Il revoit Marie, qu'il vient de rencontrer, Marie le renvoie à Myriam, qui le hante toujours. Ils ont rendez-vous dans une exposition de peinture, entament une conversation sur le baroque : "Eugénio d'Ors dit en gros que le baroque ne sait pas ce qu'il veut. C'est vrai, moi je dirais qu'il ne veut pas ce qu'il sait, voilà, question de volonté. (...) Elle le fixe. Ca me plaît, moi, d'être dangereux après tout, de ne pas s'arrêter, de ne pas prendre position, c'est militaire, c'est mortifère, non ?" Et Jean-Jacques Marimbert nous emporte, par paliers, dans sa méditation. Voici L'Echelle de Jacob : "Je n'admettais pas cette image. Pour moi l'échelle n'était appuyée sur rien. Ce qu'elle touchait, c'était de l'air et rien d'autre. Jacob est un être multiple, incernable, une sorte de Pessoa, de Ricardo Reis..." Il lui préfère Abraham : "Voilà quelqu'un ! Jusqu'au bout il est lui-même, jusqu'à risquer la prunelle de ses yeux ! Mais au moins c'est droit, c'est total, et son fils l'a échappé belle." Et les dévoilements progressifs du récit nous conduisent, à la découverte, bouleversante pour le personnage deven narrateur, de ce fameux tableau de Rembrandt : "J'étais effrayé. Tout le reste de la visite, je voyais les murs se tordre, des escaliers se profiler, des trappes s'ouvrir où s'engouffraient mes pensées hélicoïdales. Voilà. C'est ça, le baroque : sables mouvants où une échelle est dressée vers l'espace infini et qui "touche" le ciel, s'y appuie, dans une éternelle imprécision. Je sais maintenant ce que j'y ai vu : une image qu'aucun miroir jamais n'a pu me renvoyer, une image exacte de moi-même, de mon être et, je le réalise en le disant, de mon désir d'extase. L'attirance pour tout ce qui, en pleine lumière, s'offre au déguisement." Déguisement qui renvoie à celui de ce corps mort, en putréfaction, à l'origine de ce récit troublant...

Rembrandt, Le Philosophe en méditation

12:00 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jean-Jacques Marimbert, Le Corps de l'océan, Rembrandt

dimanche, 26 août 2007

la performance de sa voiture

« le Chateaubriand qui a persécuté tant d’élèves des lycées français : celui qui trouve toujours le cadre juste où se placer, dispose adroitement les objets sur la scène, règles les lumières et puis « se lance » dans une de ses méditations avec la facilité d’un employé de bureau qui, à la pause-café, expose à ses collègues la performance de sa voiture. »

Roberto Calasso

14:27 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Chateaubriand, Calasso

samedi, 14 juillet 2007

Rade Terminus

Nous voici avec ce roman de Nicolas Fargues (éditions P A L, dont on sait qu'avec les éditions Nocturnes, elles sont largement soutenues par l'axe Damas, Téhéran, Tripoli) en pleine démoralisation de l'Occident donc ! L'histoire se passe à Diego Suarez, à Madagascar, la deuxième plus grande baie du monde après Rio, ça s'est pour la carte postale, pour le reste c'est un bout du monde, refuge de paumés, de mafieux et autres desperados ; et tous les personnages (la plupart sont blancs) bien sûr sont eux aussi au bout du rouleau ; on est quand même bien loin de Céline, est-il besoin de le préciser, et puis il faut arriver aux dernières pages pour que l'auteur avoue son amour pour Madagascar où il vit (ce sont les meilleures et de loin) ; amusant et instructif donc !

Nous voici avec ce roman de Nicolas Fargues (éditions P A L, dont on sait qu'avec les éditions Nocturnes, elles sont largement soutenues par l'axe Damas, Téhéran, Tripoli) en pleine démoralisation de l'Occident donc ! L'histoire se passe à Diego Suarez, à Madagascar, la deuxième plus grande baie du monde après Rio, ça s'est pour la carte postale, pour le reste c'est un bout du monde, refuge de paumés, de mafieux et autres desperados ; et tous les personnages (la plupart sont blancs) bien sûr sont eux aussi au bout du rouleau ; on est quand même bien loin de Céline, est-il besoin de le préciser, et puis il faut arriver aux dernières pages pour que l'auteur avoue son amour pour Madagascar où il vit (ce sont les meilleures et de loin) ; amusant et instructif donc !

11:45 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Madagascar, Rade terminus, Nicolas Fargues