jeudi, 07 mai 2020

Mémoires d'outre-tombe (Chateaubriand)

Jamais peut-être la prose française n’a atteint cet équilibre parfait, rythme, musicalité et force... Son utilisation des temps est stupéfiante, ici dans les Mémoires : « Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi qu’une mer envahissant les flots d’une autre mer : de grands oiseaux blancs, au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de la mort. Le navire touchait et talonnait ; il se fit un silence profond ; tous les visages blêmirent. La houle arrive : au moment où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre ; le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l’arrière et la lame qui paraît nous engloutir, nous soulève. » Chateaubriand est excellent dans les scènes d’action (il a beaucoup bourlingué) mais également dans la contemplation et la nostalgie, partout présente : « Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes : on se sent mieux à l’abri des hommes. Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne : ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s’affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l’étang, et leur perchée à l’entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les mousses flétries, j’entrais en pleine possession des sympathies de ma nature (…) Je m’applaudissais d’avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaine (…) La nuit descendait ; les roseaux agitaient leurs champs de quenouilles et de glaives, parmi lesquels la caravane emplumée, poules d’eau, sarcelles, martins-pêcheurs, bécassines, se taisait ; le lac battait ses bords ; les grandes voies de l’automne sortaient des marais et des bois (…) Le murmure de la pluie m’invitait au sommeil sur le sein d’une femme (…) L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’une toile préparée pour recevoir les futures créations d’un grand peintre. »

Jamais peut-être la prose française n’a atteint cet équilibre parfait, rythme, musicalité et force... Son utilisation des temps est stupéfiante, ici dans les Mémoires : « Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi qu’une mer envahissant les flots d’une autre mer : de grands oiseaux blancs, au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de la mort. Le navire touchait et talonnait ; il se fit un silence profond ; tous les visages blêmirent. La houle arrive : au moment où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre ; le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l’arrière et la lame qui paraît nous engloutir, nous soulève. » Chateaubriand est excellent dans les scènes d’action (il a beaucoup bourlingué) mais également dans la contemplation et la nostalgie, partout présente : « Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes : on se sent mieux à l’abri des hommes. Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne : ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s’affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l’étang, et leur perchée à l’entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les mousses flétries, j’entrais en pleine possession des sympathies de ma nature (…) Je m’applaudissais d’avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaine (…) La nuit descendait ; les roseaux agitaient leurs champs de quenouilles et de glaives, parmi lesquels la caravane emplumée, poules d’eau, sarcelles, martins-pêcheurs, bécassines, se taisait ; le lac battait ses bords ; les grandes voies de l’automne sortaient des marais et des bois (…) Le murmure de la pluie m’invitait au sommeil sur le sein d’une femme (…) L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’une toile préparée pour recevoir les futures créations d’un grand peintre. »  Trop de talent ! Il a été et est encore détesté ("Je crois à la haine inconsciente du style" écrira Flaubert un peu plus tard). Robert Dantzig : « Chateaubriand n’est pas l’homme des sentiments directs : il se voit les éprouvant. » Il continue : « Talleyrand à qui on fit remarquer sous la Restauration : « M. de Chateaubriand devient sourd » répondit : « C’est qu’il n’entend plus parler de lui. » Et encore : « La moitié de sa vie a été vécue en prévision de ce livre. » Roberto Calasso est particulièrement féroce : « Le Chateaubriand qui a persécuté tant d’élèves des lycées français : celui qui trouve toujours le cadre juste où se placer, dispose adroitement les objets sur la scène, règle les lumières et puis se lance dans une de ses méditations avec la facilité d’un employé de bureau qui, à la pause-café, expose à ses collègues la performance de sa voiture. » Stendhal lui-même a la dent dure : « En le lisant, vous êtes sans cesse tenté de vous écrier : « Juste ciel ! Que tout cela est faux ! Mais que c’est bien écrit ! » Tout cela est en grande partie injuste, car, entre autres, le regard sur l’Histoire de l’auteur des Mémoires ne manque pas de finesse (à méditer peut-être aujourd’hui) : « Lorsqu’avant la Révolution, je lisais l’histoire des troubles publics chez divers peuples, je ne concevais pas comment on avait pu vivre en ces temps-là ; je m’étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d’être enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants. La Révolution m’a fait comprendre cette possibilité d’existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l’avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d’ennui. Les passions et les caractères en liberté, se montrent avec une énergie qu’ils n’ont point dans la cité bien réglée. L’infraction des lois, l’affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l’intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues rentrés pour un moment dans l’état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social, que lorsqu’il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. » Ou encore, sur les journées révolutionnaires de juillet 1830 : « Dans tous les quartiers pauvres et populaires, on combattit instantanément et sans arrière-pensée : l’étourderie française, moqueuse, insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous ; la gloire a, pour notre nation, la légèreté du vin de Champagne. Les femmes, aux croisées, encourageaient les hommes dans la rue…»

Trop de talent ! Il a été et est encore détesté ("Je crois à la haine inconsciente du style" écrira Flaubert un peu plus tard). Robert Dantzig : « Chateaubriand n’est pas l’homme des sentiments directs : il se voit les éprouvant. » Il continue : « Talleyrand à qui on fit remarquer sous la Restauration : « M. de Chateaubriand devient sourd » répondit : « C’est qu’il n’entend plus parler de lui. » Et encore : « La moitié de sa vie a été vécue en prévision de ce livre. » Roberto Calasso est particulièrement féroce : « Le Chateaubriand qui a persécuté tant d’élèves des lycées français : celui qui trouve toujours le cadre juste où se placer, dispose adroitement les objets sur la scène, règle les lumières et puis se lance dans une de ses méditations avec la facilité d’un employé de bureau qui, à la pause-café, expose à ses collègues la performance de sa voiture. » Stendhal lui-même a la dent dure : « En le lisant, vous êtes sans cesse tenté de vous écrier : « Juste ciel ! Que tout cela est faux ! Mais que c’est bien écrit ! » Tout cela est en grande partie injuste, car, entre autres, le regard sur l’Histoire de l’auteur des Mémoires ne manque pas de finesse (à méditer peut-être aujourd’hui) : « Lorsqu’avant la Révolution, je lisais l’histoire des troubles publics chez divers peuples, je ne concevais pas comment on avait pu vivre en ces temps-là ; je m’étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d’être enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants. La Révolution m’a fait comprendre cette possibilité d’existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l’avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d’ennui. Les passions et les caractères en liberté, se montrent avec une énergie qu’ils n’ont point dans la cité bien réglée. L’infraction des lois, l’affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l’intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues rentrés pour un moment dans l’état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social, que lorsqu’il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. » Ou encore, sur les journées révolutionnaires de juillet 1830 : « Dans tous les quartiers pauvres et populaires, on combattit instantanément et sans arrière-pensée : l’étourderie française, moqueuse, insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous ; la gloire a, pour notre nation, la légèreté du vin de Champagne. Les femmes, aux croisées, encourageaient les hommes dans la rue…»  Sa virtuosité et son côté Génie du Christianisme ont irrité : Sartre est allé à Saint-Malo pisser sur sa tombe, on ne pouvait rêver plus bel hommage ! Chateaubriand est juste quand il écrit : « Des auteurs français de ma date, je suis le seul dont la vie ressemble à ses ouvrages. » Les Mémoires le prouvent. Le final est sublime : « En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions étrangères, est ouverte : il est six heures du matin ; j’aperçois la lune pâle et élargie ; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à peine révélée par le premier rayon doré de l’Orient ; on dirait que l’ancien monde finit, et que le nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord de ma fosse ; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l’éternité. » (magnifique déferlement de voyelles dans «j’aperçois la lune pâle et élargie » Il a répondu d’avance à tous ses détracteurs : « Ma vie n’est qu’un accident, je sens que je ne devais pas naître : acceptez de cet accident la passion, la rapidité et le malheur. » Et ces rappel utiles : « Les annales humaines se composent de beaucoup de fables mêlées à quelques vérités. » Et puis : « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. »

Sa virtuosité et son côté Génie du Christianisme ont irrité : Sartre est allé à Saint-Malo pisser sur sa tombe, on ne pouvait rêver plus bel hommage ! Chateaubriand est juste quand il écrit : « Des auteurs français de ma date, je suis le seul dont la vie ressemble à ses ouvrages. » Les Mémoires le prouvent. Le final est sublime : « En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions étrangères, est ouverte : il est six heures du matin ; j’aperçois la lune pâle et élargie ; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à peine révélée par le premier rayon doré de l’Orient ; on dirait que l’ancien monde finit, et que le nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord de ma fosse ; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l’éternité. » (magnifique déferlement de voyelles dans «j’aperçois la lune pâle et élargie » Il a répondu d’avance à tous ses détracteurs : « Ma vie n’est qu’un accident, je sens que je ne devais pas naître : acceptez de cet accident la passion, la rapidité et le malheur. » Et ces rappel utiles : « Les annales humaines se composent de beaucoup de fables mêlées à quelques vérités. » Et puis : « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. »

Raymond Alcovère

02:09 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chateaubriand, mémoires d'outre-tombe

mercredi, 06 mai 2020

Discours de Suède (Albert Camus)

Le Discours de Suède, parabole lumineuse sur le rôle de l’artiste, est un texte fondateur : « Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est nécessaire au contraire, c’est qu’il ne me sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau de tous. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous (…) L’artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. » Balayée l’image de l’artiste, seul dans sa tour d’ivoire, contemplant rêveur et distant le reste de l’humanité. Le voici au contraire au cœur du monde. Et ce positionnement, c’est la raison qui l’impose : « C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. » Ce qui amène, bien sûr, au politique : « Le rôle de l’écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent (…) Le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d’hommes possible, elle ne peut s’accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. » L’artiste quitte une solitude choisie pour lutter contre une solitude subie par d’autres, intéressant aller-retour. L’écrivain ou l’artiste, – Camus ne fait pas de différence entre les deux notions –, dont la nature l’amène à être « toujours partagé entre la douleur et la beauté », doit poursuivre « autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. » Chemins, bien sûr, balisés de chausses trappes : « La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos défaillances sur un si long chemin. » Les premiers textes de Camus, Noces, suivi de L’Été, débordent de poésie et de sensualité : « Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent autour des cils. L’odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. » On y trouve aussi ceci : « Aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. » Son souci constant de rigueur et de justice, le détache dans ce siècle de bruit et de fureur.

Le Discours de Suède, parabole lumineuse sur le rôle de l’artiste, est un texte fondateur : « Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est nécessaire au contraire, c’est qu’il ne me sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau de tous. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous (…) L’artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. » Balayée l’image de l’artiste, seul dans sa tour d’ivoire, contemplant rêveur et distant le reste de l’humanité. Le voici au contraire au cœur du monde. Et ce positionnement, c’est la raison qui l’impose : « C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. » Ce qui amène, bien sûr, au politique : « Le rôle de l’écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent (…) Le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d’hommes possible, elle ne peut s’accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. » L’artiste quitte une solitude choisie pour lutter contre une solitude subie par d’autres, intéressant aller-retour. L’écrivain ou l’artiste, – Camus ne fait pas de différence entre les deux notions –, dont la nature l’amène à être « toujours partagé entre la douleur et la beauté », doit poursuivre « autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. » Chemins, bien sûr, balisés de chausses trappes : « La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos défaillances sur un si long chemin. » Les premiers textes de Camus, Noces, suivi de L’Été, débordent de poésie et de sensualité : « Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent autour des cils. L’odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. » On y trouve aussi ceci : « Aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. » Son souci constant de rigueur et de justice, le détache dans ce siècle de bruit et de fureur.  Il a écrit, dans L’Envers et l’endroit : « Je ne sais pas posséder. » Et aussi : « J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au cœur d’un bonheur royal. » Michel Onfray, dans son essai L’ordre libertaire, parle à son propos de ligne claire. Son approche privilégie toujours l’homme, « cette force, écrivait-il, qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. » Son refus de la capitulation, inspiré de la Résistance, il l’a exprimé par : « La vertu de l’homme est de se maintenir en face de tout ce qui le nie. » Qu’il déclinait ensuite en quatre commandements : d’abord la lucidité, qui suppose la résistance aux entraînements de la haine et au culte de la fatalité. Ensuite, le refus de servir le mensonge. Puis l’ironie, une arme sans précédent contre les trop puissants. Enfin l’obstination. Avec cette injonction : « Il faut essayer une méthode encore toute nouvelle qui serait la justice et la générosité. » Et cette présence de la lumière : « Au plus noir de notre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. Et non point d’ailleurs par vertu, ni par une rare élévation de l’âme, mais par fidélité à une lumière où je suis né et où, depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. » Dans Noces encore : « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire: le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. » Et : « Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. »

Il a écrit, dans L’Envers et l’endroit : « Je ne sais pas posséder. » Et aussi : « J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au cœur d’un bonheur royal. » Michel Onfray, dans son essai L’ordre libertaire, parle à son propos de ligne claire. Son approche privilégie toujours l’homme, « cette force, écrivait-il, qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. » Son refus de la capitulation, inspiré de la Résistance, il l’a exprimé par : « La vertu de l’homme est de se maintenir en face de tout ce qui le nie. » Qu’il déclinait ensuite en quatre commandements : d’abord la lucidité, qui suppose la résistance aux entraînements de la haine et au culte de la fatalité. Ensuite, le refus de servir le mensonge. Puis l’ironie, une arme sans précédent contre les trop puissants. Enfin l’obstination. Avec cette injonction : « Il faut essayer une méthode encore toute nouvelle qui serait la justice et la générosité. » Et cette présence de la lumière : « Au plus noir de notre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. Et non point d’ailleurs par vertu, ni par une rare élévation de l’âme, mais par fidélité à une lumière où je suis né et où, depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. » Dans Noces encore : « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire: le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. » Et : « Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. »

Raymond Alcovère

00:00 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, discours de suède

mardi, 05 mai 2020

Le Temps retrouvé (Marcel Proust)

La phrase qui résume le mieux Proust est sans doute : « il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà. » Et c’est grâce à la littérature : « La littérature a pour but de découvrir la réalité en énonçant des choses contraires aux vérités usuelles. » Au-delà ne veut pas dire à l’extérieur de nous-mêmes : « Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. » Il est l’écrivain qui a le plus plongé dans l’âme humaine. Ce qui rend sa lecture difficile, ce n’est pas la longueur des phrases, leur complexité : simple gymnastique, au début on a du mal, mais on s’habitue très vite ; ce qui rend sa lecture difficile, douloureuse parfois, c’est qu’il creuse là où ça fait mal ; il décrit la cruauté comme personne. Antoine Compagnon : « Les gens ont raison d’avoir peur de La Recherche, car on ressort autre de sa lecture. » Certaines de ses phrases sont des aphorismes lumineux : « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. » Il est un immense poète, personne n’a possédé la langue française comme lui, il en connaît tous les ressorts, toute la force et la subtilité avec laquelle il joue à loisir. Sa façon d’empiler les adjectifs est extraordinaire : « Le tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette. Voilà, c’était Combray. » Ou encore : « Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissé tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie. » Beaucoup d’humour dans la Recherche, notamment avec ce personnage étonnant : Legrandin, dont il se moque tout en lui attribuant des mots sublimes : « Ces fleurs sont d’un rose céleste, je veux dire couleur de ciel rose. Car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel. » La Recherche fourmille de personnages fascinants, extraordinaires ;

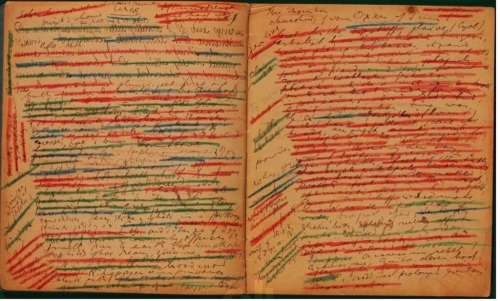

La phrase qui résume le mieux Proust est sans doute : « il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà. » Et c’est grâce à la littérature : « La littérature a pour but de découvrir la réalité en énonçant des choses contraires aux vérités usuelles. » Au-delà ne veut pas dire à l’extérieur de nous-mêmes : « Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. » Il est l’écrivain qui a le plus plongé dans l’âme humaine. Ce qui rend sa lecture difficile, ce n’est pas la longueur des phrases, leur complexité : simple gymnastique, au début on a du mal, mais on s’habitue très vite ; ce qui rend sa lecture difficile, douloureuse parfois, c’est qu’il creuse là où ça fait mal ; il décrit la cruauté comme personne. Antoine Compagnon : « Les gens ont raison d’avoir peur de La Recherche, car on ressort autre de sa lecture. » Certaines de ses phrases sont des aphorismes lumineux : « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. » Il est un immense poète, personne n’a possédé la langue française comme lui, il en connaît tous les ressorts, toute la force et la subtilité avec laquelle il joue à loisir. Sa façon d’empiler les adjectifs est extraordinaire : « Le tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette. Voilà, c’était Combray. » Ou encore : « Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissé tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie. » Beaucoup d’humour dans la Recherche, notamment avec ce personnage étonnant : Legrandin, dont il se moque tout en lui attribuant des mots sublimes : « Ces fleurs sont d’un rose céleste, je veux dire couleur de ciel rose. Car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel. » La Recherche fourmille de personnages fascinants, extraordinaires ;  parmi lesquels se détache Françoise, la bonne, la gouvernante, qui lui a été inspiré par Céleste Albaret, cette jeune lozérienne, qui n’avait pas quitté son village jusqu’à l’âge de 22 ans et qui va devenir son amie, sa confidente, l’aidera à arranger, ordonner ses fameuses « paperolles », les ajouts, corrections qu’il ne cessait de faire. Il lui dédicacera un des volumes ainsi : « A ma chère Céleste, ma fidèle amie depuis huit ans, mais en réalité tellement présente dans mes pensées que j’oserais la nommer amie de toujours. » Il lui répétait : « Personne ne me connaît mieux que vous. Vous savez tout de moi, je vous dis tout. » Et puis, il y a ce moment où, à la fin de la Recherche, après presque deux mille pages lues, où l’on est passé par tous les états d’âme possibles et imaginables, où tout ce que l’on pensait ou croyait a été bouleversé ou réduit à néant maintes fois, où la poésie et le génie de la langue française ont atteint des sommets, le moment où l’on comprend que chaque phrase, chaque détail n’était pas là par hasard mais avait été posé là précisément, à la bonne place, où tout donc dans ce Grand œuvre était en correspondance et aboutissait à cette fin-là, ce moment donc où l’on comprend qu’on se trouvait dans une cathédrale, qui à la différence des cathédrales que l’on connaît, est absolument parfaite, sans défaut, ajout ou reconstruction. Il a écrit lui-même : « Il n'y a pas un détail qui n'en annonce un autre dans le même volume ou dans les volumes suivants. » Lucide avant tout, il pense à ses lecteurs : « Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien de Combray ; mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j’ai écrits (les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même). » Bien sûr, c’est la question du temps, du temps retrouvé, qui est au centre La Recherche. Par le saut dans la parole, dans l’écriture, le narrateur retrouve le temps : « cette grande dimension du Temps, suivant laquelle la vie se réalise. »

parmi lesquels se détache Françoise, la bonne, la gouvernante, qui lui a été inspiré par Céleste Albaret, cette jeune lozérienne, qui n’avait pas quitté son village jusqu’à l’âge de 22 ans et qui va devenir son amie, sa confidente, l’aidera à arranger, ordonner ses fameuses « paperolles », les ajouts, corrections qu’il ne cessait de faire. Il lui dédicacera un des volumes ainsi : « A ma chère Céleste, ma fidèle amie depuis huit ans, mais en réalité tellement présente dans mes pensées que j’oserais la nommer amie de toujours. » Il lui répétait : « Personne ne me connaît mieux que vous. Vous savez tout de moi, je vous dis tout. » Et puis, il y a ce moment où, à la fin de la Recherche, après presque deux mille pages lues, où l’on est passé par tous les états d’âme possibles et imaginables, où tout ce que l’on pensait ou croyait a été bouleversé ou réduit à néant maintes fois, où la poésie et le génie de la langue française ont atteint des sommets, le moment où l’on comprend que chaque phrase, chaque détail n’était pas là par hasard mais avait été posé là précisément, à la bonne place, où tout donc dans ce Grand œuvre était en correspondance et aboutissait à cette fin-là, ce moment donc où l’on comprend qu’on se trouvait dans une cathédrale, qui à la différence des cathédrales que l’on connaît, est absolument parfaite, sans défaut, ajout ou reconstruction. Il a écrit lui-même : « Il n'y a pas un détail qui n'en annonce un autre dans le même volume ou dans les volumes suivants. » Lucide avant tout, il pense à ses lecteurs : « Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien de Combray ; mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j’ai écrits (les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même). » Bien sûr, c’est la question du temps, du temps retrouvé, qui est au centre La Recherche. Par le saut dans la parole, dans l’écriture, le narrateur retrouve le temps : « cette grande dimension du Temps, suivant laquelle la vie se réalise. » Avec ce final extraordinaire : « Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, — entre lesquelles tant de jours sont venus se placer — dans le Temps. » Jacques Rivière lui a écrit : « N’oubliez pas la force dont votre œuvre est pleine. Vous aurez beau faire, vous êtes trop dru, trop positif, trop vrai pour ces gens-là. Dans l’ensemble, ils ne peuvent pas vous comprendre, leur sommeil est trop profond. » Il voulait écrire « ce livre essentiel, le seul livre vrai » et il y est parvenu. Et il indique la méthode : « Un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. » Et : «Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix.»

Avec ce final extraordinaire : « Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, — entre lesquelles tant de jours sont venus se placer — dans le Temps. » Jacques Rivière lui a écrit : « N’oubliez pas la force dont votre œuvre est pleine. Vous aurez beau faire, vous êtes trop dru, trop positif, trop vrai pour ces gens-là. Dans l’ensemble, ils ne peuvent pas vous comprendre, leur sommeil est trop profond. » Il voulait écrire « ce livre essentiel, le seul livre vrai » et il y est parvenu. Et il indique la méthode : « Un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. » Et : «Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix.»

Raymond Alcovère

00:07 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust, a la recherche du tems perdu, le temps retrouvé

lundi, 04 mai 2020

Les Trois Mousquetaires (Alexandre Dumas)

Les Trois Mousquetaires est le livre idéal pour fuir notre époque artificielle : bain de jouvence garanti. L’esprit français dans ce qu’il a de meilleur : fronde, énergie, humour et générosité. Quelle merveilleuse trouvaille que ces trois qui font quatre ; Aramis hésite sans cesse entre le sabre et le goupillon, et les aventures galantes et finalement choisit les trois « c’était un homme, comme on a déjà pu s’en apercevoir, qui faisait peu de bruit et beaucoup de besogne » ; Porthos, cet Obélix avant la lettre et Athos, noble, taiseux, énigmatique ; on comprend vite qu’une blessure profonde le taraude à jamais ; voilà ce qui lui confère ce détachement et ce charme si particulier ; la vie lui importe peu, il est prêt à tous les risques, toutes les aventures, et surtout pour défendre ou aider ses amis. D’Artagnan a cette répartie magnifique à son propos : « Vous savez que je hais la morale, excepté quand elle est faite par Athos. » D’Artagnan lui (l’étroit mousquetaire ?), fier, bête et rusé en même temps, c’est la jeunesse éternelle ; son sens du devoir et sa fougue lui font le plus souvent oublier mesure et raison, mais avec lui on ne s’ennuie jamais et c’est l’essentiel ! Et il y a l’étonnant Tréville : « Avec un rare génie d'intrigue, qui le rendait l'égal des plus forts intrigants, il était resté honnête homme. » (tout est politique n’est-ce pas ?) Comme le remarque Patrick Cauvin dans son Dictionnaire amoureux des héros, malgré plus de trois cent adaptations des Trois Mousquetaires au cinéma, le livre n’a jamais été bien servi. C’est peut-être mieux ainsi, il reste maître de la situation. C’est finalement une adaptation américaine qui surnage, avec le bondissant Gene Kelly, crédible en D’Artagnan, et Lana Turner, sublime Milady : encore un beau personnage féminin de Dumas : la scène où elle retourne son geôlier est parfaite : « Avant de se coucher elle avait déjà commenté, analysé, retourné sur toutes leurs faces, examiné sous tous les points, les paroles, les pas, les gestes, les signes et jusqu’au silence de ces geôliers, et de cette étude profonde, habile et savante, il était résulté que Felton était, à tout prendre, le plus vulnérable de ses deux persécuteurs. » Cette façon de mêler l’histoire vraie et le roman est subtile ; on a bien l’impression d’être au cœur de l’Histoire, la vraie. Dumas a vécu trois ans à Naples, cette ville qui lui allait si bien. À plus de soixante ans, il partira aider Garibaldi en Sicile. Et lui amener des armes. Il était quarteron, et fut souvent victime du racisme de ses contemporains. Lors d'une discussion animée à propos de la récente théorie de l'évolution de Charles Darwin (qu'il défendait), quelqu’un lui dit : – Au fait, cher Maître, vous devez bien vous y connaître en nègres ? – Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, Monsieur : ma famille commence où la vôtre finit. » Vengeance ? Il eut recours à des nègres littéraires, notamment Auguste Maquet, particulièrement efficace. Il avait mis en place une coopération avec ce dernier : Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques. Dans sa production très vaste, les chercheurs ont établi que les grands romans portent surtout la marque de Dumas. Il avait de la répartie et aussi du bon sens : « La plupart des enfants sont intelligents et la plupart des adultes sont des imbéciles. Cela doit tenir à l'éducation. »

Comme le remarque Patrick Cauvin dans son Dictionnaire amoureux des héros, malgré plus de trois cent adaptations des Trois Mousquetaires au cinéma, le livre n’a jamais été bien servi. C’est peut-être mieux ainsi, il reste maître de la situation. C’est finalement une adaptation américaine qui surnage, avec le bondissant Gene Kelly, crédible en D’Artagnan, et Lana Turner, sublime Milady : encore un beau personnage féminin de Dumas : la scène où elle retourne son geôlier est parfaite : « Avant de se coucher elle avait déjà commenté, analysé, retourné sur toutes leurs faces, examiné sous tous les points, les paroles, les pas, les gestes, les signes et jusqu’au silence de ces geôliers, et de cette étude profonde, habile et savante, il était résulté que Felton était, à tout prendre, le plus vulnérable de ses deux persécuteurs. » Cette façon de mêler l’histoire vraie et le roman est subtile ; on a bien l’impression d’être au cœur de l’Histoire, la vraie. Dumas a vécu trois ans à Naples, cette ville qui lui allait si bien. À plus de soixante ans, il partira aider Garibaldi en Sicile. Et lui amener des armes. Il était quarteron, et fut souvent victime du racisme de ses contemporains. Lors d'une discussion animée à propos de la récente théorie de l'évolution de Charles Darwin (qu'il défendait), quelqu’un lui dit : – Au fait, cher Maître, vous devez bien vous y connaître en nègres ? – Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, Monsieur : ma famille commence où la vôtre finit. » Vengeance ? Il eut recours à des nègres littéraires, notamment Auguste Maquet, particulièrement efficace. Il avait mis en place une coopération avec ce dernier : Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques. Dans sa production très vaste, les chercheurs ont établi que les grands romans portent surtout la marque de Dumas. Il avait de la répartie et aussi du bon sens : « La plupart des enfants sont intelligents et la plupart des adultes sont des imbéciles. Cela doit tenir à l'éducation. »

Raymond Alcovère

00:04 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre dumas, les trois mousquetaires

dimanche, 03 mai 2020

Le vieil homme et la mer (Hemingway)

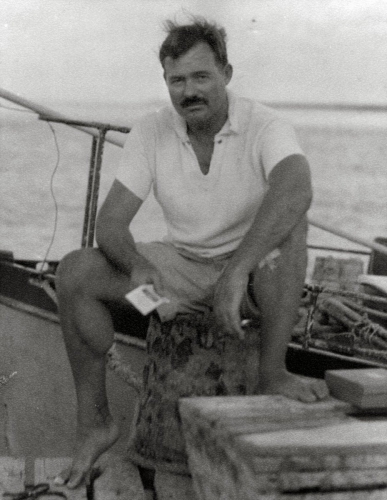

Il avait un corps étonnant, qu’il a usé, jusqu’au coup de carabine fatal de 1961 quand il s’est senti diminué. Sa vie a été aventureuse, il s’est mis en scène, a été cabotin même, mais c’était aussi pour se dissimuler. Car il a beaucoup écrit, et mûrement, avec toujours un désir de vérité, d’être au plus près de la vie : « Ce qu’il faut c’est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. » Ses dialogues sont un modèle de justesse et d’efficacité (il les rédigeait à la machine à écrire, à cause de la frappe saccadée des touches). Georges Bataille, dans Hemingway à la lumière de Hegel (1953) écrit : « Je veux parler de cette exactitude dans l'expression sensible de la vérité, que nul autre que lui ne me semble avoir atteint. C'est peu de dire que, sous sa plume, la vérité devient saisissante (...) Est souverain celui n'est qui n'est pas lui-même une chose... Il n'y a pas dans son œuvre de tricherie, ni de concession à la lâcheté qui porte à dominer les autres comme les choses. » Le vieil homme et la mer m’a inspiré un jour ce court texte : « Santiago, je crois que j’ai toujours vécu avec toi, que je suis toi. Je suis ce vieil homme qui, tout seul, parle avec un gamin, parle à sa femme qui n’est plus là, parle à un poisson énorme qu’il va tuer et dont il ne profitera pas. Un homme qui a appris la vie, à économiser ses forces au service de son rêve. Son rêve, c’est ce poisson qui le ferait sortir de la pauvreté et de la malchance, lui rendrait sa fierté, et surtout l’estime du gamin qui pourtant lui est acquise. Pour l’atteindre, il ira jusqu’au bout de ses forces et de son intelligence. Dans ce livre où il n’y a que des doubles, et ainsi il se démultiplie à l’infini, il y a aussi Di Maggio ; lui a tout, la réussite, l’argent, les femmes et il est un formidable joueur en plus. Santiago, lui, est l'antihéros par excellence. Je ne connais pas de plus belle métaphore de la vie que cette histoire. La langue d'Hemingway y est à son acmé, d’épure, de vérité et de force. Nous finirons tous notre course avec, accrochée à notre barque une énorme carcasse de poisson, c’est-à-dire notre rêve vidé de sa substance. Puissions-nous avoir, comme Santiago, un gamin pour veiller sur notre sommeil. » Hemingway a donné dix conseils aux jeunes écrivains : « 1 soyez amoureux. 2 crevez-vous à écrire. 3 regardez le monde. 4 fréquentez les écrivains du bâtiment. 5 ne perdez pas votre temps. 6 écoutez la musique et regardez la peinture. 7 lisez sans cesse. 8 ne cherchez pas à vous expliquer. 9 écoutez votre bon plaisir. 10 taisez-vous. »

Il avait un corps étonnant, qu’il a usé, jusqu’au coup de carabine fatal de 1961 quand il s’est senti diminué. Sa vie a été aventureuse, il s’est mis en scène, a été cabotin même, mais c’était aussi pour se dissimuler. Car il a beaucoup écrit, et mûrement, avec toujours un désir de vérité, d’être au plus près de la vie : « Ce qu’il faut c’est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. » Ses dialogues sont un modèle de justesse et d’efficacité (il les rédigeait à la machine à écrire, à cause de la frappe saccadée des touches). Georges Bataille, dans Hemingway à la lumière de Hegel (1953) écrit : « Je veux parler de cette exactitude dans l'expression sensible de la vérité, que nul autre que lui ne me semble avoir atteint. C'est peu de dire que, sous sa plume, la vérité devient saisissante (...) Est souverain celui n'est qui n'est pas lui-même une chose... Il n'y a pas dans son œuvre de tricherie, ni de concession à la lâcheté qui porte à dominer les autres comme les choses. » Le vieil homme et la mer m’a inspiré un jour ce court texte : « Santiago, je crois que j’ai toujours vécu avec toi, que je suis toi. Je suis ce vieil homme qui, tout seul, parle avec un gamin, parle à sa femme qui n’est plus là, parle à un poisson énorme qu’il va tuer et dont il ne profitera pas. Un homme qui a appris la vie, à économiser ses forces au service de son rêve. Son rêve, c’est ce poisson qui le ferait sortir de la pauvreté et de la malchance, lui rendrait sa fierté, et surtout l’estime du gamin qui pourtant lui est acquise. Pour l’atteindre, il ira jusqu’au bout de ses forces et de son intelligence. Dans ce livre où il n’y a que des doubles, et ainsi il se démultiplie à l’infini, il y a aussi Di Maggio ; lui a tout, la réussite, l’argent, les femmes et il est un formidable joueur en plus. Santiago, lui, est l'antihéros par excellence. Je ne connais pas de plus belle métaphore de la vie que cette histoire. La langue d'Hemingway y est à son acmé, d’épure, de vérité et de force. Nous finirons tous notre course avec, accrochée à notre barque une énorme carcasse de poisson, c’est-à-dire notre rêve vidé de sa substance. Puissions-nous avoir, comme Santiago, un gamin pour veiller sur notre sommeil. » Hemingway a donné dix conseils aux jeunes écrivains : « 1 soyez amoureux. 2 crevez-vous à écrire. 3 regardez le monde. 4 fréquentez les écrivains du bâtiment. 5 ne perdez pas votre temps. 6 écoutez la musique et regardez la peinture. 7 lisez sans cesse. 8 ne cherchez pas à vous expliquer. 9 écoutez votre bon plaisir. 10 taisez-vous. »  Le début de Paris est une fête est superbe : « Et puis il y avait la mauvaise saison. Elle pouvait faire son apparition du jour au lendemain, à la fin de l’automne. Il fallait alors fermer les fenêtres. La nuit, pour empêcher la pluie d’entrer, et le vent froid arrachait les feuilles des arbres, sur la place de la Contrescarpe. Les feuilles gisaient, détrempées, sous la pluie, et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts, au terminus, et le Café des Amateurs était bondé derrière ses vitres embuées par la chaleur et la fumée. » Dans Les vertes Collines d’Afrique : « Tout passe et tout lasse, les nations, les individus qui les composent, autant en emporte le vent… Il ne reste que la beauté, transmise par les artistes. » Ou encore : « Tous les bons livres ont en commun d’être plus vrais que la réalité et, après les avoir lus, vous avez l’impression que tout cela s’est produit, que tout cela vous est arrivé et vous appartient à jamais : le bonheur et le malheur, le bien et le mal, la joie et la peine, la nourriture, le vin, les lits, les gens et le temps qu’il faisait. Quand on peut apporter cela à un lecteur, alors on est un véritable écrivain. Et puis : « Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation».

Le début de Paris est une fête est superbe : « Et puis il y avait la mauvaise saison. Elle pouvait faire son apparition du jour au lendemain, à la fin de l’automne. Il fallait alors fermer les fenêtres. La nuit, pour empêcher la pluie d’entrer, et le vent froid arrachait les feuilles des arbres, sur la place de la Contrescarpe. Les feuilles gisaient, détrempées, sous la pluie, et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts, au terminus, et le Café des Amateurs était bondé derrière ses vitres embuées par la chaleur et la fumée. » Dans Les vertes Collines d’Afrique : « Tout passe et tout lasse, les nations, les individus qui les composent, autant en emporte le vent… Il ne reste que la beauté, transmise par les artistes. » Ou encore : « Tous les bons livres ont en commun d’être plus vrais que la réalité et, après les avoir lus, vous avez l’impression que tout cela s’est produit, que tout cela vous est arrivé et vous appartient à jamais : le bonheur et le malheur, le bien et le mal, la joie et la peine, la nourriture, le vin, les lits, les gens et le temps qu’il faisait. Quand on peut apporter cela à un lecteur, alors on est un véritable écrivain. Et puis : « Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation».

Raymond Alcovère

01:24 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway

samedi, 02 mai 2020

Le Chancellor (Jules Verne)

Prodigieux ; Verne n’a visité pratiquement aucun des lieux qu’il décrit, utilisant atlas, récits de voyage et manuels de géographie. Ensuite, le succès venant, il a pu voyager, mais dès les premiers Voyages Extraordinaires, on y est, les descriptions sont parfaites, le style rythmé, précis, varié, vif, et le vocabulaire d'une extrême richesse. Son œuvre, pour qui aime les mots, est un fabuleux dictionnaire. Il a commencé par écrire des pièces de théâtre, on le sent dans sa façon de construire ses intrigues, développer sa narration, il ménage toujours effets de surprise et coups de théâtre. Verne est un enchanteur. Il a créé des personnages hors du commun, inoubliables, comme Phileas Fogg dans le fabuleux Tour du monde en 80 jours – dont J.M.G. Le Clézio dit « qu’il part parce qu’il a fait un pari contre lui-même » – des aventuriers fous mais si puissants, si justes, si vrais finalement comme le capitaine Nemo et sa fameuse devise : Mobilis in mobile (petite erreur rectifiée ensuite, il fallait écrire Mobilis in mobili, mais la première formule, plus musicale, est restée) qui est la base de toute stratégie. Outre ces archétypes, on trouve dans son œuvre des pépites méconnues, comme Le Chancellor. Atypique dans son œuvre, très noir. Il se présente comme le journal de bord d’un passager ordinaire pour une traversée banale. Au départ d’un cargo qui transporte des passagers entre l’Amérique et la France. Mais bien vite, c’est le cauchemar. Les catastrophes s’accumulent, un groupe de survivants se retrouve sur un radeau (réminiscence sans doute de l’épisode du Radeau de la Méduse qui marqua les esprits en 1816, à cause notamment du tableau de Géricault). Toute la fin du roman repose sur la question : peut-on, doit-on manger de la chair humaine pour survivre ? Verne l’aborde de front, sans sentimentalisme. Les personnages sonnent juste. On est sur ce radeau. Le suspense est bien mené et si l’on retrouve certains des défauts de Verne (personnages parfois un peu sommaires, taillés à la hache), Le Chancellor montre la diversité d’inspiration d’une œuvre dont on n’a pas sans doute encore découvert tous les aspects. Son point faible, c’est l’amour – là il est très XIXe – ses personnages manquent de chair.

Prodigieux ; Verne n’a visité pratiquement aucun des lieux qu’il décrit, utilisant atlas, récits de voyage et manuels de géographie. Ensuite, le succès venant, il a pu voyager, mais dès les premiers Voyages Extraordinaires, on y est, les descriptions sont parfaites, le style rythmé, précis, varié, vif, et le vocabulaire d'une extrême richesse. Son œuvre, pour qui aime les mots, est un fabuleux dictionnaire. Il a commencé par écrire des pièces de théâtre, on le sent dans sa façon de construire ses intrigues, développer sa narration, il ménage toujours effets de surprise et coups de théâtre. Verne est un enchanteur. Il a créé des personnages hors du commun, inoubliables, comme Phileas Fogg dans le fabuleux Tour du monde en 80 jours – dont J.M.G. Le Clézio dit « qu’il part parce qu’il a fait un pari contre lui-même » – des aventuriers fous mais si puissants, si justes, si vrais finalement comme le capitaine Nemo et sa fameuse devise : Mobilis in mobile (petite erreur rectifiée ensuite, il fallait écrire Mobilis in mobili, mais la première formule, plus musicale, est restée) qui est la base de toute stratégie. Outre ces archétypes, on trouve dans son œuvre des pépites méconnues, comme Le Chancellor. Atypique dans son œuvre, très noir. Il se présente comme le journal de bord d’un passager ordinaire pour une traversée banale. Au départ d’un cargo qui transporte des passagers entre l’Amérique et la France. Mais bien vite, c’est le cauchemar. Les catastrophes s’accumulent, un groupe de survivants se retrouve sur un radeau (réminiscence sans doute de l’épisode du Radeau de la Méduse qui marqua les esprits en 1816, à cause notamment du tableau de Géricault). Toute la fin du roman repose sur la question : peut-on, doit-on manger de la chair humaine pour survivre ? Verne l’aborde de front, sans sentimentalisme. Les personnages sonnent juste. On est sur ce radeau. Le suspense est bien mené et si l’on retrouve certains des défauts de Verne (personnages parfois un peu sommaires, taillés à la hache), Le Chancellor montre la diversité d’inspiration d’une œuvre dont on n’a pas sans doute encore découvert tous les aspects. Son point faible, c’est l’amour – là il est très XIXe – ses personnages manquent de chair. Son humour le porte parfois au sublime, comme cette réflexion de Pencroff dans l’île mystérieuse : « Pourquoi serions-nous malades, puisqu’il n’y a pas de médecins dans l’île ? » Certes, l’analyse de Barthes dans Mythologies est judicieuse : « Verne appartient à la lignée progressiste de la bourgeoisie : son œuvre affiche que rien ne peut échapper à l’homme, que le monde, même le plus lointain, est comme un objet dans sa main (…) Le geste profond de Jules Verne, c’est donc, incontestablement, l’appropriation. L’image du bateau, si importante dans la mythologie de Verne, ne le contredit nullement, bien au contraire : le bateau peut bien être symbole du départ ; il est, plus profondément, chiffre de la clôture. Le goût du navire est toujours joie de s’enfermer parfaitement, de tenir sous sa main le plus grand nombre possible d’objets. De disposer d’un espace absolument fini : aimer les navires, c’est d’abord aimer une maison superlative parce que close sans rémission, et nullement les grands départs vagues ; le navire est un fait d’habitat avant d’être un moyen de transport. Or tous les bateaux de Jules Verne sont bien des coins du feu parfaits, et l’énormité de leur périple ajoute encore au bonheur de leur clôture, à la perfection de leur humanité intérieure. Le Nautilus est à cet égard la caverne adorable : la jouissance de l’enfermement atteint son paroxysme lorsque, au sein de cette intériorité sans fissure, il est possible de voir par une grande vitre le vague extérieur des eaux, et de définir ainsi dans un même geste l’intérieur par son contraire (…) L’imagination du voyage correspond chez Verne à une exploration de la clôture, et l’accord de Verne et de l’enfance ne vient pas d’une mystique banale de l’aventure, mais au contraire d’un bonheur commun du fini, que l’on retrouve dans la passion enfantine des cabanes et des tentes : s’enclore et s’installer, tel est le rêve existentiel de l’enfance et de Verne. L’archétype de ce rêve est ce roman presque parfait : L’Île mystérieuse, où l’homme-enfant réinvente le monde, l’emplit, l’enclot, s’y enferme, et couronne cet effort encyclopédique par la posture bourgeoise de l’appropriation : pantoufles, pipe et coin du feu, pendant que dehors la tempête, c’est-à-dire l’infini, fait rage inutilement. » Mais on aurait tort de le résumer à cette analyse.

Son humour le porte parfois au sublime, comme cette réflexion de Pencroff dans l’île mystérieuse : « Pourquoi serions-nous malades, puisqu’il n’y a pas de médecins dans l’île ? » Certes, l’analyse de Barthes dans Mythologies est judicieuse : « Verne appartient à la lignée progressiste de la bourgeoisie : son œuvre affiche que rien ne peut échapper à l’homme, que le monde, même le plus lointain, est comme un objet dans sa main (…) Le geste profond de Jules Verne, c’est donc, incontestablement, l’appropriation. L’image du bateau, si importante dans la mythologie de Verne, ne le contredit nullement, bien au contraire : le bateau peut bien être symbole du départ ; il est, plus profondément, chiffre de la clôture. Le goût du navire est toujours joie de s’enfermer parfaitement, de tenir sous sa main le plus grand nombre possible d’objets. De disposer d’un espace absolument fini : aimer les navires, c’est d’abord aimer une maison superlative parce que close sans rémission, et nullement les grands départs vagues ; le navire est un fait d’habitat avant d’être un moyen de transport. Or tous les bateaux de Jules Verne sont bien des coins du feu parfaits, et l’énormité de leur périple ajoute encore au bonheur de leur clôture, à la perfection de leur humanité intérieure. Le Nautilus est à cet égard la caverne adorable : la jouissance de l’enfermement atteint son paroxysme lorsque, au sein de cette intériorité sans fissure, il est possible de voir par une grande vitre le vague extérieur des eaux, et de définir ainsi dans un même geste l’intérieur par son contraire (…) L’imagination du voyage correspond chez Verne à une exploration de la clôture, et l’accord de Verne et de l’enfance ne vient pas d’une mystique banale de l’aventure, mais au contraire d’un bonheur commun du fini, que l’on retrouve dans la passion enfantine des cabanes et des tentes : s’enclore et s’installer, tel est le rêve existentiel de l’enfance et de Verne. L’archétype de ce rêve est ce roman presque parfait : L’Île mystérieuse, où l’homme-enfant réinvente le monde, l’emplit, l’enclot, s’y enferme, et couronne cet effort encyclopédique par la posture bourgeoise de l’appropriation : pantoufles, pipe et coin du feu, pendant que dehors la tempête, c’est-à-dire l’infini, fait rage inutilement. » Mais on aurait tort de le résumer à cette analyse.  Pour J.M.G. Le Clézio, « Ses romans sont des livres de héros plus que d’aventures technique. » « Et en plus, ce qui séduit les enfants qui ne s’intéressent pas au style, mais qui cherchent une pâture pour leur imagination, c’est cette véracité de ton qui vient de ce que Jules Verne vivait ses aventures en les écrivant. » Et pourtant, précise-t-il plus loin : « Je me souviens qu’enfant je reconnaissais les phrases de Jules Verne. C’est là que j’ai senti pour la première fois ce qu’est le style. » Et : « Mais le génie de Verne c’est de donner à la fois une description du monde étonnante et une réduction des grands drames de l’humanité en symboles tels qu’ils peuvent déjà être sentis par un enfant. » Michel Foucault, dans un numéro de l’Arc (1966) pointe un aspect très particulier la construction de ses récits : « Les récits de Jules Verne sont merveilleusement pleins de ces discontinuités dans le mode de la fiction. Sans cesse le rapport établi entre narrateur, discours et fable se dénoue et se reconstitue selon un nouveau dessin. Le texte qui raconte, à chaque instant se rompt ; il change de signe, s’inverse, prend distance, vient d’ailleurs comme d’une autre voix. Des parleurs, surgis on ne sait d’où, s’introduisent, font taire ceux qui le précédaient, tiennent un instant leur discours propre, et puis soudain, cèdent la parole à un autre de ces visages anonymes, de ces silhouettes grises. » On pourrait multiplier les exemples : « Ce soir, un étranger qui se fût trouvé à Baltimore n’eût pas obtenu, même à prix d’or de pénétrer dans la grande salle. » Ou : « On s’étonnera peut-être de voir Barbicane et ses compagnons si peu soucieux de l’avenir… » Exemple de son style sec et précis, sans sentimentalisme : « Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine, se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n’était pas dit. Un combat terrible s’engagea. » Selon Claude Santelli, il est le plus grand et le seul romancier épique français.

Pour J.M.G. Le Clézio, « Ses romans sont des livres de héros plus que d’aventures technique. » « Et en plus, ce qui séduit les enfants qui ne s’intéressent pas au style, mais qui cherchent une pâture pour leur imagination, c’est cette véracité de ton qui vient de ce que Jules Verne vivait ses aventures en les écrivant. » Et pourtant, précise-t-il plus loin : « Je me souviens qu’enfant je reconnaissais les phrases de Jules Verne. C’est là que j’ai senti pour la première fois ce qu’est le style. » Et : « Mais le génie de Verne c’est de donner à la fois une description du monde étonnante et une réduction des grands drames de l’humanité en symboles tels qu’ils peuvent déjà être sentis par un enfant. » Michel Foucault, dans un numéro de l’Arc (1966) pointe un aspect très particulier la construction de ses récits : « Les récits de Jules Verne sont merveilleusement pleins de ces discontinuités dans le mode de la fiction. Sans cesse le rapport établi entre narrateur, discours et fable se dénoue et se reconstitue selon un nouveau dessin. Le texte qui raconte, à chaque instant se rompt ; il change de signe, s’inverse, prend distance, vient d’ailleurs comme d’une autre voix. Des parleurs, surgis on ne sait d’où, s’introduisent, font taire ceux qui le précédaient, tiennent un instant leur discours propre, et puis soudain, cèdent la parole à un autre de ces visages anonymes, de ces silhouettes grises. » On pourrait multiplier les exemples : « Ce soir, un étranger qui se fût trouvé à Baltimore n’eût pas obtenu, même à prix d’or de pénétrer dans la grande salle. » Ou : « On s’étonnera peut-être de voir Barbicane et ses compagnons si peu soucieux de l’avenir… » Exemple de son style sec et précis, sans sentimentalisme : « Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine, se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n’était pas dit. Un combat terrible s’engagea. » Selon Claude Santelli, il est le plus grand et le seul romancier épique français.

Raymond Alcovère

02:09 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules verne, le chancellor

vendredi, 01 mai 2020

Madame Bovary (Gustave Flaubert)

Il est géant, à tous points de vue, et double : « Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonshommes distincts : un qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l’idée ; un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu’il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu’il reproduit. » D’une intelligence prodigieuse : « Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois. Le rêve est en partie accompli. » « Il y a de par le monde une conjuration générale contre deux choses, à savoir la poésie et la liberté. » Sa Correspondance témoigne de sa lucidité, de son désenchantement. Et puis il y a ces fameuses leçons de littérature, qui ont hanté des générations d’écrivains : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet, ou du moins le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ; plus l’expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c’est beau. Je crois que l’avenir de l’Art est dans ces voies. » Il est un de ceux qui a le mieux parlé de l’écriture, un de ceux qui l’a vécue le plus intensément, qui est allé au bout de quelque chose. Lettre à Louise Colet, du 1er février 1852 : « Je suis un homme-plume. Je sens par elle, à cause d’elle, par rapport à elle et beaucoup plus avec elle. » Le 23 décembre 1853 : « N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire ! Que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s’entrefermer leurs paupières noyées d'amour.»

Il est géant, à tous points de vue, et double : « Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonshommes distincts : un qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l’idée ; un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu’il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu’il reproduit. » D’une intelligence prodigieuse : « Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois. Le rêve est en partie accompli. » « Il y a de par le monde une conjuration générale contre deux choses, à savoir la poésie et la liberté. » Sa Correspondance témoigne de sa lucidité, de son désenchantement. Et puis il y a ces fameuses leçons de littérature, qui ont hanté des générations d’écrivains : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet, ou du moins le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ; plus l’expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c’est beau. Je crois que l’avenir de l’Art est dans ces voies. » Il est un de ceux qui a le mieux parlé de l’écriture, un de ceux qui l’a vécue le plus intensément, qui est allé au bout de quelque chose. Lettre à Louise Colet, du 1er février 1852 : « Je suis un homme-plume. Je sens par elle, à cause d’elle, par rapport à elle et beaucoup plus avec elle. » Le 23 décembre 1853 : « N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire ! Que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s’entrefermer leurs paupières noyées d'amour.»  Quelques mois plus tôt (le 26 août 1853) : « Ce qui me semble à moi, le plus haut dans l’Art (et le plus difficile), ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire rêver. Aussi les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d’aspect et incompréhensibles. Quant au procédé, elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l’Océan, pleines de frondaisons, de verdures et de murmures comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m’apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures on aperçoit des précipices ; il y a du noir en bas, du vertige. Et cependant quelque chose de singulièrement doux plane sur l’ensemble ! C’est l’éclat de la lumière, le sourire du soleil, et c’est calme ! C’est calme ! » Madame Bovary est un roman parfait (trop ?), merveilleusement équilibré. Charles Dantzig : « À mon sens le seul chef-d’œuvre construit de tous les chefs-d’œuvre. » En effet, la plupart des chefs-d’œuvre sont souvent brouillons, brinquebalants ; pas celui-ci. Et puis, scandale ; le procureur Pinard (qui deviendra ensuite ministre de l’Intérieur) ne parviendra pas à le faire condamner malgré un réquisitoire de une heure trente (il se rattrapera peu après avec Baudelaire). Flaubert avait bien raison de dire : « Je crois à la haine inconsciente du style. » En effet : « Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. » ou encore : « Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d’un seul geste tomber tous ses vêtements ; – et, pâle, sans parler, sérieuse, elle s’abattait contre sa poitrine avec un long frisson. » Et aussi : « Il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne... Où donc avait-elle appris cette corruption, presque immatérielle à force d'être profonde et dissimulée ? » Ou : « L’église, comme un boudoir gigantesque, se disposait autour d’elle les voûtes s’inclinaient pour recueillir dans l’ombre la confession de son amour ; les vitraux resplendissaient pour illuminer son visage, et les encensoirs allaient brûler pour qu’elle apparût comme un ange, dans la fumée des parfums. »

Quelques mois plus tôt (le 26 août 1853) : « Ce qui me semble à moi, le plus haut dans l’Art (et le plus difficile), ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire rêver. Aussi les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d’aspect et incompréhensibles. Quant au procédé, elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l’Océan, pleines de frondaisons, de verdures et de murmures comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m’apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures on aperçoit des précipices ; il y a du noir en bas, du vertige. Et cependant quelque chose de singulièrement doux plane sur l’ensemble ! C’est l’éclat de la lumière, le sourire du soleil, et c’est calme ! C’est calme ! » Madame Bovary est un roman parfait (trop ?), merveilleusement équilibré. Charles Dantzig : « À mon sens le seul chef-d’œuvre construit de tous les chefs-d’œuvre. » En effet, la plupart des chefs-d’œuvre sont souvent brouillons, brinquebalants ; pas celui-ci. Et puis, scandale ; le procureur Pinard (qui deviendra ensuite ministre de l’Intérieur) ne parviendra pas à le faire condamner malgré un réquisitoire de une heure trente (il se rattrapera peu après avec Baudelaire). Flaubert avait bien raison de dire : « Je crois à la haine inconsciente du style. » En effet : « Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. » ou encore : « Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d’un seul geste tomber tous ses vêtements ; – et, pâle, sans parler, sérieuse, elle s’abattait contre sa poitrine avec un long frisson. » Et aussi : « Il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne... Où donc avait-elle appris cette corruption, presque immatérielle à force d'être profonde et dissimulée ? » Ou : « L’église, comme un boudoir gigantesque, se disposait autour d’elle les voûtes s’inclinaient pour recueillir dans l’ombre la confession de son amour ; les vitraux resplendissaient pour illuminer son visage, et les encensoirs allaient brûler pour qu’elle apparût comme un ange, dans la fumée des parfums. »  Dans une lettre de Flaubert à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, du 18 mars 1857, ceci : « Avec une lectrice telle que vous, Madame, et aussi sympathique, la franchise est un devoir. Je vais donc répondre à vos questions : Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée ; je n'y ai rien mis ni de mes sentiments ni de mon existence. L'illusion (s'il y en a une) vient au contraire de l'impersonnalité de l'œuvre. C'est un de mes principes, qu'il ne faut pas s'écrire. L'artiste doit être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant ; qu'on le sente partout, mais qu'on ne le voie pas. Et puis, l'Art doit s'élever au-dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses ! Il est temps de lui donner, par une méthode impitoyable, la précision des sciences physiques ! La difficulté capitale, pour moi, n'en reste pas moins le style, la forme, le Beau indéfinissable résultant de la conception même et qui est la splendeur du Vrai comme disait Platon. »

Dans une lettre de Flaubert à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, du 18 mars 1857, ceci : « Avec une lectrice telle que vous, Madame, et aussi sympathique, la franchise est un devoir. Je vais donc répondre à vos questions : Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée ; je n'y ai rien mis ni de mes sentiments ni de mon existence. L'illusion (s'il y en a une) vient au contraire de l'impersonnalité de l'œuvre. C'est un de mes principes, qu'il ne faut pas s'écrire. L'artiste doit être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant ; qu'on le sente partout, mais qu'on ne le voie pas. Et puis, l'Art doit s'élever au-dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses ! Il est temps de lui donner, par une méthode impitoyable, la précision des sciences physiques ! La difficulté capitale, pour moi, n'en reste pas moins le style, la forme, le Beau indéfinissable résultant de la conception même et qui est la splendeur du Vrai comme disait Platon. »  L’Éducation sentimentale me semble plus faible ; trop de longueurs, cette histoire d’amour est lassante ; Proust était fasciné par ceci : « À mon avis, la chose la plus belle de L’Éducation sentimentale, ce n’est pas une phrase, mais un blanc. Flaubert vient de décrire, de rapporter pendant de longues pages, les actions les plus menues de Frédéric Moreau. Frédéric voit un agent marcher avec son épée sur un insurgé qui tombe mort : « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal : » Ici, un blanc, un énorme blanc et, sans l’ombre d’une transition, soudain la mesure du temps devenant au lieu de quarts d’heure, des années, des décades ; je reprends les derniers mots que j’ai cités pour montrer cet extraordinaire changement de vitesse : « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues. Il revint. » Flaubert a-t-il été traumatisé par le procureur Pinard ?

L’Éducation sentimentale me semble plus faible ; trop de longueurs, cette histoire d’amour est lassante ; Proust était fasciné par ceci : « À mon avis, la chose la plus belle de L’Éducation sentimentale, ce n’est pas une phrase, mais un blanc. Flaubert vient de décrire, de rapporter pendant de longues pages, les actions les plus menues de Frédéric Moreau. Frédéric voit un agent marcher avec son épée sur un insurgé qui tombe mort : « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal : » Ici, un blanc, un énorme blanc et, sans l’ombre d’une transition, soudain la mesure du temps devenant au lieu de quarts d’heure, des années, des décades ; je reprends les derniers mots que j’ai cités pour montrer cet extraordinaire changement de vitesse : « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues. Il revint. » Flaubert a-t-il été traumatisé par le procureur Pinard ?  Salammbô (souvent éreinté comme par Roberto Calasso : « Ah l’étincelant naufrage de Salammbô ») est fascinant, notamment la fantastique scène initiale du festin. Les Trois comtes sont une de ses grandes réussites, Hérodias en particulier ; manifestement l’Orient a bien inspiré le Maître. On trouve, en appendice à Bouvard et Pécuchet, le délicieux Dictionnaire des idées reçues. Sous-titré : Le catalogue des opinions chic. Exemples : « Littérature : Occupation des oisifs. Lion : Est généreux – Joue toujours avec une boule. Avocats : ont le jugement faussé à force de plaider le pour et le contre. Échafaud : S'arranger quand on y monte pour prononcer quelques mots éloquents avant de mourir. Exception : Dites qu'elle confirme la règle. Ne vous risquez pas à expliquer comment. Génie : inutile de l'admirer c'est une névrose ! » Flaubert avait souvent la dent dure ; à propos de Thiers, toujours dans sa Correspondance, à George Sand : « Peut-on voir un plus triomphant imbécile, un croûtard plus abject, un plus étroniforme bourgeois ! Non rien ne peut donner l’idée du vomissement que m’inspire ce vieux melon diplomatique, arrondissant sa bêtise sur le fumier de la bourgeoisie !… Il me semble éternel comme la médiocrité ! » Misanthrope aussi ; à George Sand : « Ah comme je suis las de l’ignoble ouvrier, de l’inepte bourgeois, du stupide paysan et de l’odieux ecclésiastique ! C’est pourquoi je me perds, tant que je peux, dans l’Antiquité. Actuellement, je fais parler tous ses dieux, à l’état d’agonie. » Il se plaignait beaucoup, de son époque, des autres : « J’ai le don d’ahurir la critique. La bêtise humaine, actuellement, m’écrase si fort que je me fais l’effet d’une mouche portant sur son dos l’Himalaya. »