samedi, 30 mai 2020

Reprise des ateliers d'écriture

Les conditions sont maintenant réunies pour une reprise des ateliers d'écriture à mon domicile, en respectant les consignes sanitaires : dans le jardin, avec quatre personnes maximum par groupe.

Les conditions sont maintenant réunies pour une reprise des ateliers d'écriture à mon domicile, en respectant les consignes sanitaires : dans le jardin, avec quatre personnes maximum par groupe.12:30 Publié dans Atelier d'écriture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : atelier d'écriture

jeudi, 28 mai 2020

De grands arbres Cézanne dans le fond...

Puis, après Marseille, j'ai essayé de faire du stop à travers la Provence, près d'Aix, où Cézanne a peint, ai fini par marcher pendant 30 kilomètres, mais ça valait le coup... me suis assis sur la pente des collines et j'ai fait des esquisses au crayon du pays de Cézanne, toits rouges rouille poussiéreux, collines bleues, pierres blanches, champs verts, n'a pas changé pendant toutes ces années... des fermes mauves et beiges dans de paisibles vallées fertiles de fermiers, rustiques, avec tuiles des toits d'un rose poudré délavé, une douceur verdâtre et grise, les voix de filles, des meules de foin grises, un jardin crayeux fertilisé de crottin de cheval, un cerisier blanc en fleurs (avril), un coq chantant doucement au milieu du jour, de grands arbres Cézanne dans le fond... etc.

Puis, après Marseille, j'ai essayé de faire du stop à travers la Provence, près d'Aix, où Cézanne a peint, ai fini par marcher pendant 30 kilomètres, mais ça valait le coup... me suis assis sur la pente des collines et j'ai fait des esquisses au crayon du pays de Cézanne, toits rouges rouille poussiéreux, collines bleues, pierres blanches, champs verts, n'a pas changé pendant toutes ces années... des fermes mauves et beiges dans de paisibles vallées fertiles de fermiers, rustiques, avec tuiles des toits d'un rose poudré délavé, une douceur verdâtre et grise, les voix de filles, des meules de foin grises, un jardin crayeux fertilisé de crottin de cheval, un cerisier blanc en fleurs (avril), un coq chantant doucement au milieu du jour, de grands arbres Cézanne dans le fond... etc.08:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul cézanne, jack kerouac

mardi, 26 mai 2020

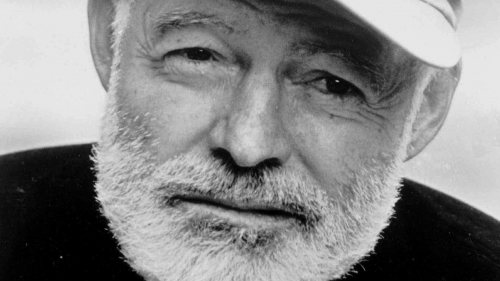

Soit dit en passant, je commence à être fatigué de prendre des coups sur la tête

Pour les faits marquants de mon existence reportez-vous donc au Who’s’ Who. J’habite Finca Vigia, dans le village de San Francisco de Paula, à Cuba. Le travail ? J’écris là où je me trouve, à l’hôtel, dans ma chambre, sur une table de café, les premières heures de la matinée étant toujours les plus favorables. Debout à l’aube, je me mets au travail aussitôt. Black Dog, un épagneul importé de Ketchum, dans l’Idaho, dressé à faire lever le gibier, est le plus vigilant gardien de mes horaires. Trois chats l’assistent dans cette tâche, Boise A -, Friendless’s Brother, Ecstazy. Princessa, pur persan gris, m’a souvent été d’un grand secours ; elle est morte voici trois semaines. Je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait si Black Dog ou Boise venaient à disparaître. Je me ferais une raison, sans doute, et tout continuerait comme avant.

Pour les faits marquants de mon existence reportez-vous donc au Who’s’ Who. J’habite Finca Vigia, dans le village de San Francisco de Paula, à Cuba. Le travail ? J’écris là où je me trouve, à l’hôtel, dans ma chambre, sur une table de café, les premières heures de la matinée étant toujours les plus favorables. Debout à l’aube, je me mets au travail aussitôt. Black Dog, un épagneul importé de Ketchum, dans l’Idaho, dressé à faire lever le gibier, est le plus vigilant gardien de mes horaires. Trois chats l’assistent dans cette tâche, Boise A -, Friendless’s Brother, Ecstazy. Princessa, pur persan gris, m’a souvent été d’un grand secours ; elle est morte voici trois semaines. Je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait si Black Dog ou Boise venaient à disparaître. Je me ferais une raison, sans doute, et tout continuerait comme avant.

Vers midi, je m’arrête. Je prends un verre et plonge dans la piscine. Après le repas, si le travail de la matinée a été assez fructueux pour me laisser la conscience tranquille, je m’offre une sortie en mer et passe l’après-midi à pêcher dans le Gulf Stream.

Dans ma jeunesse, je m’en souviens, je pouvais avaler n’importe quel bouquin. J’ai vieilli, les policiers m’assomment sauf quand ils sont de Raymond Chandler. Je lis surtout des biographies, des récits de voyages, à condition qu’ils offrent un certain caractère d’authenticité, et des textes consacrés à la science militaire. Qu’ils soient bons ou mauvais, vous n’aurez pas perdu votre temps et leur lecture vous apprendra toujours quelque chose.

Ces derniers temps, ce n’était pas une mince affaire que de dénicher des nouveaux romans qui ne vous tombent pas des mains. J’en ai lu quelques-uns, malgré tout. Cette rentrée, espérons-le, sera le signal d’une année plus faste. Je lis aussi le Morning Telegraph, si je le trouve, le New York Times et le Herald Tribune. Je suis abonné à trois publications françaises, à quelques hebdomadaires italiens, à une revue mexicaine, Cancha. Je lis la presse tauromachique lorsque mes amis espagnols songent à me l’envoyer. Je feuillette un tas de choses, depuis Harpers jusqu’à The Atlantic, en passant par Holiday, Field and Stream, Sports Airfield, True, Time, Newsweek, Southern Jesuit. Je lis aussi le Saturday Evening Post lorsqu’il publie un feuilleton d’Ernest W. Haycox, deux ou trois journaux cubains, quelques revues littéraires d’Amérique latine. Il convient d’ajouter à cette pile deux revues anglaises : Sport and Country et The Field.. N’oublions pas les quelques livres français que m’envoie Jean-Paul Sartre, et les italiens. J’en lis plusieurs tous les ans, parfois même à l’état de manuscrits, afin de repérer ceux qui me paraissent publiables.

Venons-en à la correspondance ; j’entretiens des relations épistolaires suivies avec un officier supérieur en activité, ainsi qu’avec un général anglais à la retraite que j’ai connu en Italie lorsque nous étions, lui et moi, beaucoup plus jeunes. J’ai, avec trois de mes amis, un échange de lettres régulier. Pour le reste, ce n’est que courrier professionnel ou administratif.

Je ne joue jamais, si ce n’est pour gagner.

Invités par Mary, maçons, peintres et plâtriers ont envahi la maison. Voilà un excellent prétexte pour passer le plus clair de mon temps en mer, en attendant que le calme revienne. Conséquence indirecte de ce qui précède, je me remets d’une mauvaise chute, sur un pont glissant un jour de mer démontée. Le résultat fut une vilaine blessure derrière la tête, un traumatisme crânien, une artère sectionnée. J’ai attendu cinq ou six heures avant de pouvoir être conduit à l’hôpital. Par bonheur, naviguant dans les parages, se trouvait Roberto Herrera, un vieil ami qui a fait cinq années de médecine. Alerté par nos signaux de détresse, il nous a rejoints en toute hâle. Aidé de Mary, il a pu arrêter l’hémorragie ; son frère José Luis a terminé le travail. Cette année encore, il me faut renoncer au ski. Il me reste la natation, la marche, la chasse, la pêche, et le travail. Autant de plaisirs que José Luis m’a vivement déconseillés.

Soit dit en passant, je commence à être fatigué de prendre des coups sur la tête. Ça a débuté en 1918 puis recommencé en 1944-1945 et je me garderais d’oublier deux blessures vénielles en 1943. Si j’ai le malheur de me plaindre, je m’entends répliquer que ces désagréments sont le résultat de mon imprudence. Rien n’est plus faux, pour autant que je m’en souvienne...

Hemingway, Autoportrait 1950

19:18 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway

Humour proustien

—«Ah! est-ce que vous connaissez quelqu’un à Balbec? dit mon père. Justement ce petit-là doit y aller passer deux mois avec sa grand’mère et peut-être avec ma femme.»

—«Ah! est-ce que vous connaissez quelqu’un à Balbec? dit mon père. Justement ce petit-là doit y aller passer deux mois avec sa grand’mère et peut-être avec ma femme.»

Legrandin pris au dépourvu par cette question à un moment où ses yeux étaient fixés sur mon père, ne put les détourner, mais les attachant de seconde en seconde avec plus d’intensité—et tout en souriant tristement—sur les yeux de son interlocuteur, avec un air d’amitié et de franchise et de ne pas craindre de le regarder en face, il sembla lui avoir traversé la figure comme si elle fût devenue transparente, et voir en ce moment bien au delà derrière elle un nuage vivement coloré qui lui créait un alibi mental et qui lui permettrait d’établir qu’au moment où on lui avait demandé s’il connaissait quelqu’un à Balbec, il pensait à autre chose et n’avait pas entendu la question. Habituellement de tels regards font dire à l’interlocuteur: «A quoi pensez-vous donc?» Mais mon père curieux, irrité et cruel, reprit:

—«Est-ce que vous avez des amis de ce côté-là, que vous connaissez si bien Balbec?»

Dans un dernier effort désespéré, le regard souriant de Legrandin atteignit son maximum de tendresse, de vague, de sincérité et de distraction, mais, pensant sans doute qu’il n’y avait plus qu’à répondre, il nous dit:

—«J’ai des amis partout où il y a des groupes d’arbres blessés, mais non vaincus, qui se sont rapprochés pour implorer ensemble avec une obstination pathétique un ciel inclément qui n’a pas pitié d’eux.

—«Ce n’est pas cela que je voulais dire, interrompit mon père, aussi obstiné que les arbres et aussi impitoyable que le ciel. Je demandais pour le cas où il arriverait n’importe quoi à ma belle-mère et où elle aurait besoin de ne pas se sentir là-bas en pays perdu, si vous y connaissez du monde?»

—«Là comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne, répondit Legrandin qui ne se rendait pas si vite; beaucoup les choses et fort peu les personnes. Mais les choses elles-mêmes y semblent des personnes, des personnes rares, d’une essence délicate et que la vie aurait déçues. Parfois c’est un castel que vous rencontrez sur la falaise, au bord du chemin où il s’est arrêté pour confronter son chagrin au soir encore rose où monte la lune d’or et dont les barques qui rentrent en striant l’eau diaprée hissent à leurs mâts la flamme et portent les couleurs; parfois c’est une simple maison solitaire, plutôt laide, l’air timide mais romanesque, qui cache à tous les yeux quelque secret impérissable de bonheur et de désenchantement. Ce pays sans vérité, ajouta-t-il avec une délicatesse machiavélique, ce pays de pure fiction est d’une mauvaise lecture pour un enfant, et ce n’est certes pas lui que je choisirais et recommanderais pour mon petit ami déjà si enclin à la tristesse, pour son cœur prédisposé. Les climats de confidence amoureuse et de regret inutile peuvent convenir au vieux désabusé que je suis, ils sont toujours malsains pour un tempérament qui n’est pas formé. Croyez-moi, reprit-il avec insistance, les eaux de cette baie, déjà à moitié bretonne, peuvent exercer une action sédative, d’ailleurs discutable, sur un cœur qui n’est plus intact comme le mien, sur un cœur dont la lésion n’est plus compensée. Elles sont contre-indiquées àvotre âge, petit garçon. Bonne nuit, voisins», ajouta-t-il en nous quittant avec cette brusquerie évasive dont il avait l’habitude et, se retournant vers nous avec un doigt levé de docteur, il résuma sa consultation: «Pas de Balbec avant cinquante ans et encore cela dépend de l’état du cœur», nous cria-t-il.

Mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures, le tortura de questions, ce fut peine inutile: comme cet escroc érudit qui employait à fabriquer de faux palimpsestes un labeur et une science dont la centième partie eût suffi à lui assurer une situation plus lucrative, mais honorable, M. Legrandin, si nous avions insisté encore, aurait fini par édifier toute une éthique de paysage et une géographie céleste de la basse Normandie, plutôt que de nous avouer qu’à deux kilomètres de Balbec habitait sa propre sœur, et d’être obligé à nous offrir une lettre d’introduction qui n’eût pas été pour lui un tel sujet d’effroi s’il avait été absolument certain,—comme il aurait dû l’être en effet avec l’expérience qu’il avait du caractère de ma grand’mère—que nous n’en aurions pas profité.

Du côté de chez Swann

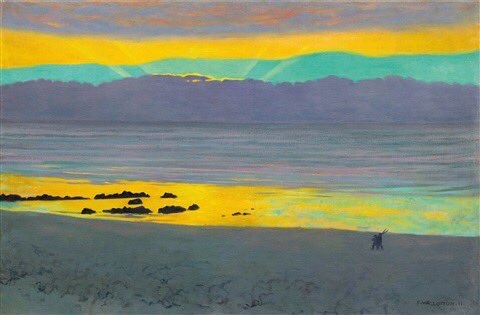

Felix Vallotton

08:58 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust, félix vallotton

lundi, 18 mai 2020

La Comédie humaine (Balzac)

« Nous sommes tous des personnages balzaciens », a écrit Scutenaire ; peut-on lui faire un plus bel hommage ? Il a conçu le principe de la Comédie humaine comme unité alors que la moitié était déjà écrite. Son rythme d’écriture et de vie était hallucinant : « je me couche à six heures du soir ou à sept heures comme les poules ; on me réveille à une heure du matin et je travaille jusqu’à huit heures ; à huit heures, je dors encore une heure et demie ; puis je prends quelque chose de peu substantiel, une tasse de café pur et je m’attelle à mon fiacre jusqu’à quatre heures ; je reçois, je prends un bain, ou je sors, et après dîner, je me couche. » Et aussi : « Comment voulez-vous que j’ai le temps d’observer, j’ai à peine le temps d’écrire. » Ses amours avec Mme Hanska sont désolantes. Même après la mort de son mari, elle le fait attendre encore neuf ans. Il meurt tout de suite après leur mariage. Et elle s’est servie de lui après sa mort. Il n’empêche, son œuvre est un défi au temps, à tous les temps : « Toute personne qui pense fortement fait scandale. » « Un homme qui se vante de ne jamais changer d’opinion est un homme qui se charge d’aller toujours en ligne droite, un niais qui croit à l’infaillibilité. Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements ; il n’y a pas de lois, il n’y a que des circonstances : l’homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S’il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n’en changeraient pas comme nous changeons de chemises. » « La charité doit être aussi savante que le vice. » Et aussi : « Vouloir bien élever un enfant, c'est se condamner à n'avoir que des idées justes. » Le début de Sarrasine est somptueux : « J’étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisissent tout le monde, même un homme frivole, au sein des fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à l’horloge de l’Elysée-Bourbon. Assis dans l’embrasure d’une fenêtre, et caché sous les plis onduleux d’un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l’hôtel où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, image gigantesque de la fameuse Danse des morts. Puis, en me retournant de l’autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants ! Un salon splendide, aux parois d’argent et d’or, aux lustres étincelants, brillant de bougies. Là, fourmillaient, s’agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de Paris, les plus riches, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses, éblouissantes de diamants ! Des fleurs sur la tête, sur le sein, dans les cheveux, semées sur les robes, ou en guirlandes à leurs pieds. C’était de légers frémissements de joie, des pas voluptueux qui faisaient rouler les dentelles, les blondes, la mousseline autour de leurs flancs délicats. Quelques regards trop vifs perçaient çà et là, éclipsaient les lumières, le feu des diamants, et animaient encore des cœurs trop ardents. On surprenait aussi des airs de tête significatifs pour les amants, et des attitudes négatives pour les maris. Les éclats de voix des joueurs, à chaque coup imprévu, le retentissement de l’or se mêlaient à la musique, au murmure des conversations ; pour achever d’étourdir cette foule enivrée par tout ce que le monde peut offrir de séductions, une vapeur de parfums et l’ivresse générale agissaient sur les imaginations affolées. Ainsi à ma droite la sombre et silencieuse image de la mort ; à ma gauche, les décentes bacchanales de la vie : ici, la nature froide, morne, en deuil ; là, les hommes en joie. Moi, sur la frontière de ces deux tableaux si disparates, qui, mille fois répétés de diverses manières, rendent Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philosophique, je faisais une macédoine morale, moitié plaisante, moitié funèbre. Du pied gauche je marquais la mesure, et je croyais avoir l’autre dans un cercueil. Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une moitié du corps tandis que l’autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal. » « Oh ! Errer dans Paris ! Adorable et délicieuse existence ! Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil. » Sa statue par Rodin, boulevard Raspail, est un des points focaux autour desquels tourne Paris...

« Nous sommes tous des personnages balzaciens », a écrit Scutenaire ; peut-on lui faire un plus bel hommage ? Il a conçu le principe de la Comédie humaine comme unité alors que la moitié était déjà écrite. Son rythme d’écriture et de vie était hallucinant : « je me couche à six heures du soir ou à sept heures comme les poules ; on me réveille à une heure du matin et je travaille jusqu’à huit heures ; à huit heures, je dors encore une heure et demie ; puis je prends quelque chose de peu substantiel, une tasse de café pur et je m’attelle à mon fiacre jusqu’à quatre heures ; je reçois, je prends un bain, ou je sors, et après dîner, je me couche. » Et aussi : « Comment voulez-vous que j’ai le temps d’observer, j’ai à peine le temps d’écrire. » Ses amours avec Mme Hanska sont désolantes. Même après la mort de son mari, elle le fait attendre encore neuf ans. Il meurt tout de suite après leur mariage. Et elle s’est servie de lui après sa mort. Il n’empêche, son œuvre est un défi au temps, à tous les temps : « Toute personne qui pense fortement fait scandale. » « Un homme qui se vante de ne jamais changer d’opinion est un homme qui se charge d’aller toujours en ligne droite, un niais qui croit à l’infaillibilité. Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements ; il n’y a pas de lois, il n’y a que des circonstances : l’homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S’il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n’en changeraient pas comme nous changeons de chemises. » « La charité doit être aussi savante que le vice. » Et aussi : « Vouloir bien élever un enfant, c'est se condamner à n'avoir que des idées justes. » Le début de Sarrasine est somptueux : « J’étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisissent tout le monde, même un homme frivole, au sein des fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à l’horloge de l’Elysée-Bourbon. Assis dans l’embrasure d’une fenêtre, et caché sous les plis onduleux d’un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l’hôtel où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, image gigantesque de la fameuse Danse des morts. Puis, en me retournant de l’autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants ! Un salon splendide, aux parois d’argent et d’or, aux lustres étincelants, brillant de bougies. Là, fourmillaient, s’agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de Paris, les plus riches, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses, éblouissantes de diamants ! Des fleurs sur la tête, sur le sein, dans les cheveux, semées sur les robes, ou en guirlandes à leurs pieds. C’était de légers frémissements de joie, des pas voluptueux qui faisaient rouler les dentelles, les blondes, la mousseline autour de leurs flancs délicats. Quelques regards trop vifs perçaient çà et là, éclipsaient les lumières, le feu des diamants, et animaient encore des cœurs trop ardents. On surprenait aussi des airs de tête significatifs pour les amants, et des attitudes négatives pour les maris. Les éclats de voix des joueurs, à chaque coup imprévu, le retentissement de l’or se mêlaient à la musique, au murmure des conversations ; pour achever d’étourdir cette foule enivrée par tout ce que le monde peut offrir de séductions, une vapeur de parfums et l’ivresse générale agissaient sur les imaginations affolées. Ainsi à ma droite la sombre et silencieuse image de la mort ; à ma gauche, les décentes bacchanales de la vie : ici, la nature froide, morne, en deuil ; là, les hommes en joie. Moi, sur la frontière de ces deux tableaux si disparates, qui, mille fois répétés de diverses manières, rendent Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philosophique, je faisais une macédoine morale, moitié plaisante, moitié funèbre. Du pied gauche je marquais la mesure, et je croyais avoir l’autre dans un cercueil. Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une moitié du corps tandis que l’autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal. » « Oh ! Errer dans Paris ! Adorable et délicieuse existence ! Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil. » Sa statue par Rodin, boulevard Raspail, est un des points focaux autour desquels tourne Paris...

Raymond Alcovère

19:21 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : balzac, comédie humaine

dimanche, 17 mai 2020

Tragique vendredi 13

Au temps de la marine à voile, aucun capitaine n’aurait eu l’idée d’appareiller un vendredi 13, mais nous sommes en 2012, et ces vieilles superstitions sont dépassées. On commémore cette année-là le centenaire du naufrage du Titanic, mais ça aussi c’est le hasard.

Au temps de la marine à voile, aucun capitaine n’aurait eu l’idée d’appareiller un vendredi 13, mais nous sommes en 2012, et ces vieilles superstitions sont dépassées. On commémore cette année-là le centenaire du naufrage du Titanic, mais ça aussi c’est le hasard.

Pourtant, ce vendredi 13 janvier 2012, au moment où le paquebot Costa Concordia quitte le port de Civitavecchia, comme le Titanic en son temps, il accumule les superlatifs et les chiffres vertigineux. Un des plus grands bateaux de croisière d’Europe, surnommé « le temple du luxe et du divertissement ». Haut de treize étages, il emporte 4 252 passagers. 1 500 cabines, quatre piscines, cinq restaurants, treize bars et un centre thermal parmi les plus fastueux au monde, un casino, un atrium de huit ou neuf étages, de quoi donner le vertige…

Et puis, nous sommes bien loin de l’Atlantique nord, pas d’iceberg en vue en Méditerranée occidentale, de plus le paquebot suivra le plus souvent les côtes. Sept escales en sept jours, départ de Civitavecchia en Italie pour atteindre Savona, puis ce seront Marseille, Barcelone, Palma de Majorque, Cagliari, Palerme et retour.

Il a fière allure ce Concordia et il est presque neuf, baptisé en 2006. La cérémonie, il est vrai, avait été marquée par un incident : la bouteille de champagne, lancée par la top-modèle Eva Herzigova, ne s’est pas brisée, un signe de mauvais sort pour les marins mais bien vite oublié.

Le navire a quitté Civitavecchia à 19 H. Il est 21 h, Francesco Schettino se mêle aux passagers. A 51 ans, il est un des plus jeunes capitaines naviguant pour les croisières Costa. Tout le monde le trouve avenant et sympathique.

Des exercices d’évacuation sont effectués toutes les deux semaines. Les règlements internationaux imposent en outre que les passagers participent à un exercice de sécurité dans les 24 heures qui suivent leur embarquement. Afin de montrer les lieux où, en cas d’urgence, se trouvent les canaux de sauvetage. Sur le Concordia, ils sont disposés sur le côté du pont 4, sur toute la longueur. Le prochain exercice est prévu pour le lendemain.

Il est 21 H 40 ; après avoir dîné, le capitaine est présent sur le pont. Le navire suit un cap nord ouest entre l’île de Giglio et la côte, sa route prévue doit le faire passer au milieu du chenal d’une vingtaine de kilomètres, où l’eau est la plus profonde. Mais en s’approchant de Giglio, le navire change de cap pour se diriger vers l’île.

Le 14 août 2011, le même Concordia est passé à proximité de l’île, à environ 250 mètres de la côte. Il s’agissait d’une dérogation exceptionnelle à la règle de la compagnie, qui interdit à ses commandants de naviguer à moins de 500 mètres du littoral. Le paquebot devait saluer le festival : cette manœuvre appelée « inchino » (révérence ou salut d’honneur) a été effectuée en concertation avec les garde-côtes. Elle a été encore plus spectaculaire d’ailleurs pour les habitants de l’île que pour les passagers du bateau, celui-ci naviguant tous feux allumés et faisant résonner sa corne de brume.

Ce vendredi 13 janvier 2012, Francesco Schettino décide de faire un nouvel « inchino » devant Giglio. Le temps est superbe, et la route semble sûre puisque le Concordia l’a déjà empruntée.

Mais contrairement au 14 août, le bateau s’approche de beaucoup plus près de la côte, à la frôler. Il la frôle tellement qu’à 21 H 42, il heurte un rocher par bâbord, provoquant une déchirure sur la coque. A bord, le choc est immédiatement ressenti. Les passagers entendent une détonation, un bang, un grincement sinistre. Le bateau se met à vibrer, les chaises glissent, des passagers s’agrippent aux tables. Des verres, des bouteilles tombent, toutes les portes s’ouvrent. Début de panique. Dans la salle de restaurant, les serveurs courent après leurs chariots renversés.

Et puis surtout le bateau se met à pencher. En cas de gros temps, ou de tempête, c’est fréquent, mais il se rétablit tout de suite puis penche de l’autre côté. Là il reste du même côté, et puis il y a eu ce bruit inquiétant. Les personnels d’animation (danseurs et musiciens), eux ont l’habitude du navire, se regardent : ça a l’air étrange. Ils ont reçu l’instruction de ne pas bouger sans l’ordre du capitaine. Certains appellent leurs proches à terre. D’autres attendent, on ne leur a pas dit d’enfiler leurs gilets de sauvetage

Puis dix minutes après le choc, toutes les lumières s’éteignent. Tout de suite, un message rassurant est diffusé par les hauts-parleurs : Il s’agit d’une panne d’électricité, aucune allusion à un quelconque choc, les techniciens sont en train de réparer, on demande à chacun de rester calme. Aussi beaucoup de passagers, rassérénés, attendent tranquillement.

15 minutes après le choc, le bateau continue d’avancer en s’éloignant de l’île de Giglio. Le capitaine Schettino par radio prévient sa compagnie qu’il y a un problème, sans préciser lequel. Pendant ce temps, l’équipage ne reste pas inactif bien sûr, il tente d’évaluer les dégâts.

Ils sont gravissimes ! Les rochers ont ouvert une entaille gigantesque de 50 mètres dans le flanc bâbord du navire. Les ponts inférieurs d’un paquebot moderne sont divisés en 7 compartiments étanches ; les bateaux sont conçus pour rester à flot, même si deux compartiments sont ouverts ; mais comme si on revivait la tragédie du Titanic, ce ne sont pas deux mais trois compartiments qui sont éventrés.

Danger : la brèche laisse entrer l’eau dans la salle des machines. Alors, le bateau vire vers la côte pour réduire la distance qui le sépare de la terre ferme, et faciliter le sauvetage. Dans toute crise, les premières secondes sont importantes. Le commandant, dès l’impact, aurait dû diriger les passagers vers les canots. Or personne n’est informé de l’imminence d’une procédure d’urgence. Le bateau s’incline de plus en plus. Des gens commencent à descendre les escaliers avec leurs gilets de sauvetage. Car les ascenseurs sont en panne.

Pourtant, le problème est jugé si sérieux que, à 22 H le navire fait demi-tour pour se diriger vers l’île de Giglio, terre la plus proche alors que le continent est plus éloigné.

A 150 kilomètres de là, sur la côte italienne, les garde-côtes sont prévenus de la situation, mais pas par le capitaine. Par des passagers inquiets qui appellent avec leurs téléphone portables leur famille, des proches, certains la police. Les informations sont immédiatement transmises aux garde-côtes de Livourne.

La confusion s’installe à bord. Des centaines de passagers commencent à se rassembler sur le pont 4, là où on accède aux canots de sauvetage. Arrivés là, le message que leur délivre l’équipage est : « Nous avons une annonce de la part de notre capitaine : nous vous demandons de retourner dans vos cabines ou si vous préférez, vous pouvez rester dans les salons. Une fois que nous aurons arrangé le problème électrique de notre génératrice, tout ira bien. C’est la raison pour laquelle les éclairages de sécurité sont allumés. Tout est sous contrôle. »

En réalité, la situation est très loin d’être sous contrôle. Or, comme de nombreuses études l’ont montré, dans une circonstance comme celle-là, si on cache des informations fondamentales, cela ne peut mener qu’à la confusion et rendre les passagers trop sûrs d’eux.

Le navire s’approche de l’île. Problème, le Concordia est beaucoup trop grand pour entrer dans le port. Les garde-côtes appellent le navire. « Avez-vous des problèmes à bord ? » « Oui, affirmatif, nous avons une panne de courant. Nous vérifions ce qui se passe. » « Un proche d’un membre de l’équipage a appelé la police pour leur dire que plein de choses étaient tombées pendant le dîner. » « Non, négatif, nous avons une panne de courant et nous vérifions la situation à bord. Nous vous tiendrons informés. » Les garde-côtes appellent alors le capitaine. Même réponse : « la situation est sous contrôle » ; leitmotiv de plus en plus dérisoire.

Le bateau penche maintenant de près de 20 degrés à bâbord. Finalement le capitaine décide de déclencher l’alerte générale. Les passagers doivent se rassembler sur le pont pour embarquer sur les canots, mais ils n’ont pas tous eu l’occasion de faire un exercice d’évacuation. Alors qu’arrive-t-il ? Les gens commencent à courir dans tous les sens, à avoir vraiment peur. Ce qui est inquiétant, c’est le visage des membres de l’équipage, totalement choqués : manifestement ils sont dépassés par les événements. Quelque chose ne tourne pas rond. Personne ne s’attendait à une chose pareille. Un si beau paquebot, si grand, si fier d’allure, si solide…

Les techniciens et certains membres de l’équipage eux savent que c’est grave, qu’il va falloir évacuer très vite. Les messages dans les hauts parleurs invitent les passagers à rejoindre le pont 4, on répète en boucle que la situation est sous contrôle. La brèche s’étend sur trois compartiments. L’eau s’engouffre et on ne peut plus rien faire. Le pont zéro est inondé, ce qui signifie que le bateau est en train de couler. L’eau pénètre maintenant sur les ponts ouverts au public, au niveau du sol pour le moment mais c’est effrayant.

C’est alors que le navire va heurter le fond une seconde fois, à 22 h 48. Le bateau de 300 mètres de long vient de se poser sur un récif. Et il n’en bougera plus jamais. Au moment du choc, le bâtiment bascule violemment vers tribord. A 22 H 58, l’appel résonne : il faut évacuer. Un vent de panique souffle aussitôt. Abandonner un navire peut être très dangereux. Monter à bord des canots de sauvetage, faire monter les passagers, descendre les embarcations, c’est toujours très compliqué en situation réelle.

Pendant ce temps, les garde-côtes envoient deux hélicoptères de sauvetage sur place. Temps de vol estimé : cinquante minutes.

Il fait complètement noir dans le bateau, tout le monde crie, on pense au Titanic, qui n’a pas vu ce film ? La panique commence quand on ouvre les portes pour atteindre les canots de sauvetage. Entre temps, le navire s’est penché encore plus fort, dans la direction opposée. Des centaines de personnes commencent à s’entasser dans les canots, se bousculent.

Les premières embarcations sont à la mer, mais des milliers de personnes toujours à bord. Quand un bateau penche autant, mettre des canots à l’eau est extrêmement difficile. Ils sont conçus pour descendre jusqu’à un angle de vingt degrés, angle largement dépassé ici. Aussi, en descendant, ils heurtent la balustrade du pont, augmentant la frayeur.

Certaines personnes ne peuvent pas les atteindre, appellent leurs proches par téléphone, pour leur dire au revoir, au cas où ils ne les reverraient jamais. Le navire lentement s’enfonce dans l’eau.

A 23 H 30, les deux hélicoptères s’approchent de l’île de Giglio. Ils s’attendaient à voir un navire un peu penché, tous feux allumés, qui continue à avancer. Ils ont beau s’approcher, fouiller du regard l’horizon avec leurs lunettes à infrarouge, rien ! Quand ils le découvrent enfin, stupeur : le Costa Concordia est presque couché dans l’eau et complètement échoué.

A l’intérieur, des centaines de passagers cherchent toujours une issue, plus aucun canot de sauvetage n’est utilisable. Les gens glissent, tombent partout, c’est l’épouvante maintenant. Manifestement l’évacuation n’est pas coordonnée du tout, les passagers ont complètement perdu confiance, c’est la pire situation. Ils voient le niveau de l’eau monter sans cesse. On entend le bruit de l’acier qui se déchire. Des passagers, comprenant qu’il n’y a pas d’autre issue, sautent à la mer.

L’eau atteint le pont 3 à cause de l’inclinaison du bateau. Les hélicos tournent autour. Ils aperçoivent deux passagers qui sont montés le plus haut possible du bateau pour échapper aux flots. Un des membres de l’équipage descend à l’aide d’un treuil et réussit à les sauver en les remontant.

Il est 1 H 46 du matin, quatre heures se sont écoulées depuis que le Concordia a heurté le premier rocher. Des centaines de passagers sont toujours à bord. A Livourne, De Falco, le commandant des garde-côtes appelle le capitaine par radio. Mais Schettino n’est pas sur le pont, il est sur un canot de sauvetage !

– Ici De Falco, je vous appelle de Livourne, suis-je en train de parler au Capitaine ?

- Oui bonsoir, commandant De Falco.

- Donnez-moi votre nom ?

- Je suis le capitaine Schettino, commandant.

- Ecoutez Schettino, il y a des gens bloqués à bord. Donc, avec votre canot de sauvetage, vous devez rejoindre la proue du côté tribord. Là il y a une échelle de corde. Vous grimpez à cette échelle et vous remontez à bord. Et vous me direz combien de personnes se trouvent toujours là. Est-ce clair ? J’enregistre la conversation, capitaine Schettino.

- Commandant, laissez-moi vous dire quelque chose.

- Parlez plus fort !

La voix du capitaine devient inaudible. De Falco commence à s’énerver en demandant à nouveau à son interlocuteur de parler devant le micro. Schettino répond enfin :

- Pour l’instant le bateau est en train de pencher.

- Je comprends. Ecoutez, il y a des gens qui descendent de la proue par l’échelle de corde. Vous devez monter par cette échelle, retourner sur le bateau et me dire le nombre exact de personnes dans chaque catégorie. Est-ce clair ? Vous devez me dire s’il y a des enfants, des femmes ou des gens qui ont besoin d’assistance. Ecoutez Schettino, vous avez peut-être sauvé votre vie, mais je ne vois vraiment pas ça d’un très bon oeil. Je vais vous faire payer ça. Remontez à bord !

Interrogé plus tard, Nick Bates, ancien capitaine du Queen Elizabeth II, dira : « pendant toute ma carrière en mer, jamais je n’ai entendu une personne parler à un capitaine de cette façon. Mais je pense que le type des garde-côtes s’est rendu compte que le capitaine était peut-être sur le point de craquer ; la pression, la tension étaient telles qu’il fallait lui parler d’une manière extrêmement ferme et positive, pour le faire réagir. »

La conversation qui a été enregistrée donc, continue :

- Que faites-vous capitaine ?

- Je suis ici pour coordonner les secours.

- Que coordonnez-vous là ? Remontez à bord ! Coordonnez les secours depuis le bateau. Refusez-vous de le faire ?

- Non, je ne refuse pas.

- Refusez-vous de remonter à bord, capitaine ? Pouvez-vous me dire pour quelle raison vous n’y allez pas ?

- Je n’y vais pas parce que l’autre canot de sauvetage est arrêté.

- Remontez à bord, c’est un ordre ! Ne cherchez pas d’autres excuses. Vous avez annoncé l’abandon du navire. Maintenant, c’est moi qui commande. Vous remontez à bord. Est-ce clair ? Et appelez-moi quand vous y êtes. Mon équipe de secours aérien est là.

- Où sont vos secouristes ?

- Ils sont sur la proue. Allez-y ! Il y a déjà des corps, Schettino, allez-y !

- Combien de corps y-a-t-il ?

- Je ne sais pas. J’ai entendu parler... Vous êtes la personne qui devez me dire combien il y en a, bon sang !

- Mais vous réalisez qu’il fait noir ici et qu’on ne voit rien ?

- Et alors Schettino, vous voulez rentrer à la maison ?

Le commandant De Falco fulmine, il réitère ses instructions une dernière fois. Mais rien ne prouvera ensuite que le capitaine Schettino ait tenté de remonter à bord. Au petit matin, après cette conversation, sur l’île de Giglio, il prend un taxi jusqu’à un hôtel où il donne une interview à une télévision italienne. Il y affirme avoir quitté le navire en dernier et que « pratiquement » tous les passagers ont été sauvés.

Mais pendant ce temps, des centaines de personnes risquent toujours leur vie. Il est 4 h 35 du matin. Echoué sur son récif, le Costa Concordia est presque à l’horizontale. A l’aube, les premières lueurs du jour permettent aux équipes de secours d’entrer dans le bateau. Des plongeurs vont explorer la partie engloutie du navire. Ils découvrent un chaos inimaginable, des objets éparpillés partout.

Le capitaine est arrêté. Son employeur, les croisières Costa, rejettent immédiatement toute la responsabilité de la catastrophe sur lui. Les avocats du capitaine affirment eux que c’est la compagnie qui a demandé à Schettino de faire un salut devant l’île, une sorte de manœuvre publicitaire.

Les procédures judiciaires sont en cours. La tragédie a fait 30 morts, et deux corps n’ont toujours pas été retrouvés. Et quantité de survivants resteront à jamais traumatisés par ce qu’ils ont vécu dans ce « temple du luxe et du divertissement ».

Raymond Alcovère

Extrait de "Histoires vraies en mer Méditerranée", Papillon Rouge éditions, 2013

03:55 Publié dans Histoires vraies en Mer Méditerranée | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : costa concordia, histoires vraies en mer méditerranée

samedi, 16 mai 2020

Paul Valéry, « il avait tué la marionnette »

Paul Valéry s'excusait : « Je vous reçois un peu débraillé. C'est que j'étais en train de réfléchir. » Tous les jours, pendant près de cinquante ans, de 4 heures à 7 heures du matin, il écrit ses Cahiers, que Roger Nimier appelle « le grand travail matinal de toute sa vie ». Selon Paul Claudel, il n'était pas un « pur intellectuel » mais « avant tout un voluptueux ». Alors qu'en est-il de ce personnage complexe, un des plus grands esprits de son temps ?

Paul Valéry s'excusait : « Je vous reçois un peu débraillé. C'est que j'étais en train de réfléchir. » Tous les jours, pendant près de cinquante ans, de 4 heures à 7 heures du matin, il écrit ses Cahiers, que Roger Nimier appelle « le grand travail matinal de toute sa vie ». Selon Paul Claudel, il n'était pas un « pur intellectuel » mais « avant tout un voluptueux ». Alors qu'en est-il de ce personnage complexe, un des plus grands esprits de son temps ?

« Je suis né dans un de ces endroits où j'aurais aimé naître. » Paul Valéry ne tarit pas d'éloges sur Sète, l'île singulière où il voit le jour le 30 octobre 1871. La mer, près de laquelle il est né, le hantera toute sa vie : « Il n'est pas de spectacle pour moi qui vaille ce que l'on voit d'une terrasse ou d'un balcon bien placé au-dessus d'un port. » Il rêvera d'être marin, et toute sa vie, adorera nager.

Son père, d'origine corse, est vérificateur principal des douanes, et sa mère, génoise, fille du consul d'Italie. Il entame ses études chez les Dominicains, les poursuit au lycée de Montpellier puis s’inscrit à la faculté de Droit en 1889. Passionné par les mathématiques et la musique, il écrit aussi de la poésie ; ses premiers poèmes sont publiés dans la Revue maritime de Marseille.

Il devient l'ami de Pierre Louÿs, futur auteur de La Femme et le Pantin, qui lui fait connaître André Gide ; tous les trois se promènent à Palavas et au Jardin des Plantes de Montpellier, où on peut lire encore les mots du poète : « Nous irons doucement par les ruelles fort pierreuses et tortueuses de cette vieille ville à cet antique jardin où tous les gens à pensées, à soucis et à monologues descendent vers le soir. »

C’est alors qu’il va connaître sa fameuse Nuit de Gênes, du 4 au 5 octobre 1892 : une nuit d’orages et d’insomnie qui le bouleverse et dont il sort résolu à « répudier les idoles de la littérature, de l’amour et de l’imprécision. » Désormais, il se consacrera essentiellement à « la vie de l'esprit ».

En 1894, il s’installe à Paris où il travaille comme rédacteur au Ministère de la Guerre. Mais c’est à Montpellier, au 9 rue de la Vieille intendance, « dans une chambre où Auguste Comte a passé ses premières années » qu’il écrit Monsieur Teste. Pour Borges, ce personnage est «peut-être la plus extraordinaire invention des lettres contemporaines.» Même s’il l’a souvent nié, Valéry n'a jamais pu se défendre d'avoir peint un autoportrait. Sa créature, en effet, l'a accompagné toute sa vie.

En 1900, il épouse Jeannine Gobillard, nièce de Berthe Morisot. Trois enfants naissent, qui le montrent bon père et bon époux. Autre changement, il trouve un emploi de secrétaire particulier auprès du publiciste Édouard Lebey, directeur de l’agence Havas où il restera plus de vingt ans. Il semble s'être éloigné de la littérature mais a déjà commencé la rédaction de ces Cahiers qui ne seront publiés qu’après sa mort. Il y consigne quotidiennement l’évolution de sa conscience et de ses rapports au temps, au rêve et au langage.

Depuis toujours admirateur de Mallarmé, Paul Valéry devient un des fidèles des « mardis » du poète. Lui-même revient à la poésie seulement en 1917, sous l’influence d’André Gide notamment, avec la publication de La Jeune Parque, dont le succès est immédiat ; suivront ses autres grands poèmes (Le Cimetière marin, en 1920) ou recueils poétiques (Charmes, en 1922).

Ces années coïncident avec ce que Cocteau appellera une première « grêlée d'honneurs ». Il multiplie les conférences, voyages officiels et communications de toute sorte ; en 1924, il remplace Anatole France à la présidence du Pen Club français, puis lui succède à l’Académie française où il est élu le 19 novembre 1925.

Ses centres d’intérêt sont multiples ; l'art sous toutes ses formes, en particulier la peinture et la danse, mais aussi la science exercent sur lui une véritable fascination. Il fréquente assidûment les grands savants de son temps, visite leurs laboratoires, se tient informé des recherches de pointe dans toutes les disciplines. Avec toujours cet objectif : mieux connaître le fonctionnement de l'esprit humain, parvenir à analyser les opérations mentales qui sont à l'origine de la création littéraire, artistique et scientifique.

Le Journal de Gide est amusant, on y trouve ce genre de notations : « Après-midi avec P.V. Longue conversation qui me laisse fourbu. » « Paul m’invite à dîner. Rentré très tard, épuisé. » « Plaisir intense de revoir V., entre deux trains. Mais je repars brisé, la tête en feu. »

Cet homme en apparence froid et réservé qui a écrit « nos plus importantes pensées sont celles qui contredisent nos sentiments. » vit une folle histoire d’amour avec Jeanne Loviton, dite Jean Voilier : entreprenante et libre, elle est aussi une grande séductrice. Dominique Bona décrit ainsi Valéry : « Fragile, anxieux, désespéré et sombre, tout entier dépendant de celle qu'il appelle « Mon terrible toi, mon amour », l'auteur des innombrables Cahiers, exercices d'intelligence, archétypes de l'esprit de raison, de volonté et de maîtrise, avait donc un cœur et il suffit de lire les extraits des quelque mille lettres que Valéry a écrites à Jean Voilier pour comprendre que ce cœur battait. Encore plus fort que pour Catherine Pozzi, son précédent amour, car sa passion pour Jean Voilier est aussi la dernière. « Tu sais bien que tu étais entre la mort et moi. Mais hélas il paraît que j'étais entre la vie et toi. »

Avec Valéry - sa poésie en témoigne - le cérébral ne s'éloigne jamais de la matière, du corps, du cœur, ils s'accordent. Toute sa vie, il s'attachera à l'intention qui le gouverne : tous les jours créer, se créer, s'arracher au nombre, aux fluctuations de la mode. Pour lui, l'art modifie la perception du monde et contribue à la création de soi, comme la lecture des grands livres. Il s'invente sans cesse, faisant de l'écriture l'instrument principal pour atteindre une grande liberté intérieure. Et il adorait les pirouettes, les pieds-de-nez comme : « Un homme sérieux a peu d'idées. Un homme à idées n'est jamais sérieux. » Ou encore : « Je suis aussi sociable en surface, et facile en relation, que séparatiste en profondeur. »

Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, Paul Valéry s’oppose vivement à la proposition d’Abel Bonnard qui voulait que l’Académie adresse ses félicitations au maréchal Pétain pour sa rencontre avec Hitler à Montoire. Directeur de l’Académie en 1941, il prononce l’éloge funèbre de Bergson et son discours est salué par tous comme un acte de courage et de résistance. Refusant de collaborer, Paul Valéry perd sous l’Occupation son poste d’administrateur du centre universitaire de Nice. Il meurt le 20 juillet 1945, la semaine même où s’ouvre, dans la France libérée, le procès Pétain. Après des funérailles nationales, il est inhumé à Sète, au cimetière marin. Il avait écrit : « La mort enlève tout sérieux à la vie. »

Le 30 mai 1945, il consignait ses dernières impressions: « Je ne vois rien à présent qui demande un lendemain. Ce qui me reste à vivre ne peut être désormais que du temps perdu. Après tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Je connais assez bien mon esprit. (...) Je connais my heart aussi. » La vie de Monsieur Teste se terminait sur le mot cœur.

Fruttero et Lucentini, dans La Prédominance du crétin, lui consacrent un superbe texte qui clôt le recueil : « Monsieur Teste n’est pas un symbole commode, un héros triomphant que l’on peut suivre en rangs, en entonnant des slogans. En un certain sens, il a toujours été vaincu. Mais à intervalles assez longs, quand les trottoirs hurlants se sont momentanément vidés, on peut toujours, si on le désire, entendre son pas nocturne, régulier, imperturbablement solitaire. »

Raymond Alcovère, : un des 50 portraits de "Ces Héraultais qui ont fait l'Histoire", éditions Papillon Rouge, 2018

01:26 Publié dans Ces Héraultais qui ont fait l'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, ces héraultais qui ont fait l'histoire

vendredi, 15 mai 2020

Je me demande comment j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui

Au volant de ma voiture, aujourd'hui, entre chien et loup. L'autoroute est rectiligne, presque personne, la musique bourdonne, gobe les kilomètres. “Got a sweet black angel “. J’ai peur aujourd'hui, peur d'être devenu un homme efficace, rationnel, posé, méticuleux. Chacun est à sa place, je le vois bien, il y a une logique dans les choses, si peu de folie. La décrépitude doucement, déjà quelques signes avant-coureurs. Peut-être ai-je déjà atteint le sommet, le début de la pente descendante. Maintenant tout va s'effilocher, doucement s'évanouir. C'est biologique. “Got upon my heart”... Insensible accélération de la vitesse, du volume sonore. Je suis en pleine possession de mes moyens.

Ce rêve, une nuit qui n’en finit pas, ne se termine pas par une aurore vague, le grand réveil de la vie, matutinale, fébrile, industrieuse... Plutôt rouler, toujours plus vite, avec la musique, légère ou opaque, peu importe. Jauge près de zéro. Plus envie de m'arrêter. Au loin, comme une station orbitale, une station-service, tous feux allumés dans la nuit vide, ouverte. Est-ce le début ou la fin ?

Au lieu de ralentir, j'accélère encore, fonce dans sa direction. Les allées de voitures sont désertes, je vise les pompes à essence, ça va être un grand feu d'artifice, la féerie, enfin !

- Au secours ! Freinez ! Vite !

Je lève le pied, freine sec. Elle a basculé de la banquette arrière. Tombée comme un paquet de linge juste à côté de moi. Je pile juste avant la station. Le pompiste est sorti de sa cahute, je lui fais signe que tout va bien.

- Ça va, vous n’avez rien ?

- Ah, la peur de ma vie, c’est tout !

Elle a dix-huit ans peut-être... Des yeux longs qui lancent des éclairs. Tourneboulée, affolée. Elle s’assoit, retrouve son calme. Très pâle, livide, à peine un instant. Elle se rajuste, reprend des couleurs.

- Je suis désolé, vous allez bien ?

- Oui, oui, ça ira, merci !

- Qu’est-ce que vous faisiez là ?

Raymond Alcovère, Extrait de "Fugue baroque", éditions n & b, 1998, , prix de la ville de Balma(début du roman)

Photos : Gildas Pasquet

00:01 Publié dans Fugue baroque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fugue baroque

jeudi, 14 mai 2020

Blanc, bleu gris, soleil voilé

Blanc, bleu gris, soleil voilé. Un peu plus tard, à Sainte-Marie, au bord de l’Océan Indien. Mer miroitante, bleu plus léger des vagues, ombre du ciel sur la mer. Mes pensées enlacées, nous ne faisons qu’un.

Blanc, bleu gris, soleil voilé. Un peu plus tard, à Sainte-Marie, au bord de l’Océan Indien. Mer miroitante, bleu plus léger des vagues, ombre du ciel sur la mer. Mes pensées enlacées, nous ne faisons qu’un.

Blanc, bleu gris, presque infini et toujours renouvelé. Tout revient toujours à son point de départ. Aujourd’hui, le vent balaye le monde et disperse la brume. Place à la nouveauté. Une vérité émerge. Je vais rendre les armes. Passer outre.

Le ciel est gris de nuages. L’océan s’en mêle. L’horizon, profond et immense, est subjugué, défait, anéanti.

Je suis heureux, touché par cette éternelle beauté qui affleure partout. Ici au bout du monde, je l’ai trouvée. Je n’ai fait que découvrir des bouts du monde. Ils sont au centre. La vérité toujours dissimulée, y éclate en pleine lumière. À présent, le flux va se dérouler sans hâte. Mon rôle est de raconter. Par le dessin, la peinture. Les rencontres sont métaphysiques et l’art en est une manifestation. Dans le temps.

Le bonheur, la chose la plus étonnante, la plus vraie, arrive quand on ne l’attend plus. Ma mort est là, juste à côté de moi. Tout autour, les anges veillent, j’entends le frôlement de leurs ailes. Ils me disent : repousse-la, envoie-la au diable, qui lui est bien vivant. Tu le peux, la force de résister est inscrite dans tes cellules, au plus profond. Une fois cette certitude acquise, la mort s’effiloche, se dissout, le diable s’effondre dans sa chute.

Les vieux textes indiens ne me quittent plus : « Dès qu’on s’attache au Soi suprême, ne serait-ce qu’un instant, on consume entièrement ses fautes, comme l’étincelle de feu une montagne de bois». Ce Soi suprême, c’est soi et le monde, une seule et même dimension. Tout est fini, c'est-à-dire commence. Me voici débarrassé de mes vieux démons. Chassés les faux prophètes.

« Fini d’être consumés par le feu, nous sommes le feu lui-même ». Là est notre liberté. Feu qui couve et flammes, en même temps.

Au loin passe une voile, grand silence autour, tissé de ces millions de vies, si éloignées de la mienne, et pourtant… Contre la force des vagues, les gestes des piroguiers, immuables. Je suis heureux, là, au milieu de ce royaume de la pluie et du vent, je me revois – et tous les instants sont les mêmes – sur ce cargo au retour du Mexique. J’ai aimé ce navire, la sensation de posséder l’univers entier, accoudé au bastingage, à regarder les reflets changeants de la mer et cette avancée imperturbable du bateau. Et sur cette île battue par les vents, qui n’intéresse personne, je suis plus près d’une certaine vérité, du néant, cette dimension négligée, pourtant si présente.

De temps à autre, un surgissement. Il en est de même dans l’Histoire ; sombre et chaotique, elle s’épanouit en de rares moments, des orgasmes du temps. Parfois un grand artiste, un penseur, un homme politique ou un inventeur de génie apparaît improbable, de même dans nos vies, des instants de grâce.

Pourquoi une histoire ? La rose est sans pourquoi. Le vent s’est calmé. L’Océan Indien est là, il frémit, les vagues frissonnent, caressent la plage, ces millions de grains, coquillages qui lentement s’amenuisent, se dispersent, reviennent. L’histoire s’arrête mais en réalité continue. Je t’ai aimée Laure, et je t’aimerai encore.

« Le fini s’anéantit en présence de l’infini et devient un pur néant ». Où que je sois dans le monde maintenant, je revois cette terre rouge, les montagnes pelées, ces rizières, ces femmes, hommes, enfants, qui suivent inlassablement les zébus, depuis la nuit des temps. Cette terre rouge de Madagascar que j’aimais regarder du ciel. Ainsi je l’avais vue d’avion la première fois, tout droit sortie de mes rêves de gamin.

Parfois rien ne peut m’apporter la paix, seulement ton image Laure, hors de tout désir conscient, et miracle, c’est en rêve que je la trouve. J’ai hâte de dormir pour rêver de toi. Là je caresse tes cheveux sans fin, tu me parles, tes yeux illuminent tout, je bois ton visage. Il rayonne en moi comme partout où ton regard se pose. Tout à l’heure je dormirai et pourvu que je te rejoigne…

Nous serons à Lisbonne, dans les rues sombres descendant vers le Tage, au milieu d’ombres erratiques, avec cette lumière blanche qui baigne la ville et à l’Hôtel Borges on fera l’amour encore, on ne verra pas le soleil mais aucune importance, avec cet air humide qu’on ne trouve que là-bas, les immeubles délabrés, cette atmosphère anglaise et surannée, Fernando Pessoa, son chapeau, son parapluie seul dans la nuit grise, ici on perd tout sentiment de la réalité. L’œuvre de Pessoa est nocturne et je dessine la nuit. Je ne suis allé qu’une fois à Lisbonne mais c’est comme si j’y étais toujours.

Nous serons à Lisbonne, dans les rues sombres descendant vers le Tage, au milieu d’ombres erratiques, avec cette lumière blanche qui baigne la ville et à l’Hôtel Borges on fera l’amour encore, on ne verra pas le soleil mais aucune importance, avec cet air humide qu’on ne trouve que là-bas, les immeubles délabrés, cette atmosphère anglaise et surannée, Fernando Pessoa, son chapeau, son parapluie seul dans la nuit grise, ici on perd tout sentiment de la réalité. L’œuvre de Pessoa est nocturne et je dessine la nuit. Je ne suis allé qu’une fois à Lisbonne mais c’est comme si j’y étais toujours.

Le temps s’y étend, se dissout, on ne voit que le ciel, il habite tout, mêlé de mer, comme à Venise et ce sont peut-être les deux seules villes habitables avec Paris.

Je bois ton regard Laure, me fous du monde entier, si aujourd’hui plus personne n’ose aimer l’autre, ose se nier au point de l’accueillir, quelle importance. Ils ignorent les délices qui les attendent, quand je me noie dans ton sourire si fin et l’harmonie qui s’en dégage, ce ciel au fond de tes yeux, la toile qui accompagnera ma vie jusqu’au bout.

Le réel me faisait peur, je refusais de voir le versant lumineux de ma vie. Il est là, les grands artistes nous le montrent. Ils ont vraiment existé, vécu, aimé, créé, leur art a occupé tout leur être ; Homère, Tchouang-Tseu, Titien, Montaigne, Bach, Mozart, Rimbaud, Cézanne, Nietzsche, ces corps ont engendré ces œuvres, rien n’est plus réel. C’est vers elles qu’il faut se retourner, en permanence. La beauté du monde, cette illumination constante, est sous nos yeux, peu importe les époques. Ces éclairs ont laissé des traces indélébiles, je n’ai qu’un désir, m’y attarder et entrer dans cette gratuité.

Toute ma vie j’ai cherché l’inaccessible étoile, dont tu n’es peut-être, qu’un nom, l’autre visage, bienheureux. Ce visage je l’ai approché, caressé, aimé. Je n’en demande pas plus.

Aujourd’hui du temps est passé et je me laisse peu à peu guider par le vide, source de toute joie. Au-delà d’un certain point, rien n’est plus explicable. J’ai envie de m’allonger près de toi, Laure, sentir ta chaleur et attendre. J’ai tout. Tout.

Tout revient toujours à sa vérité première, pas de fin, éternel recommencement. Demain, je pars pour le Mexique. Lumière d’or. Faire le vide qui est la vie. Frémissante, celle des arbres, de la pluie insistante et d’un éternel soleil. Je me réveille, là, à cet instant, et tout s’illumine.

Raymond Alcovère, extrait du roman "Le bonheur est un drôle de serpent", 2009, Lucie éditions.

Photos : Ni Houzel Bellapia, Eric Frey, Carole Alignan

00:01 Publié dans Le Bonheur est un drôle de serpent | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le bonheur est un drôle de serpent

mercredi, 13 mai 2020

Mémoires de Saint-Simon

Ses Mémoires sont un fleuve qui vous emporte, un des sommets de notre langue. Ses portraits sont terribles, implacables. Voici le prince de Conti : « C’était un très bel esprit, lumineux, juste, exact, vaste, étendu, d’une lecture infinie, qui n’oubliait rien, qui possédait les histoires générales et particulières, galant avec toutes les femmes, amoureux de plusieurs, bien traité de beaucoup. » Et tout de suite après : « Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n’aimait rien. Il avait et voulait des amis comme on veut et qu’on a des meubles. » Et la princesse de Montauban : « Rien de si effronté, de si débordé, de si avare de si étrangement méchant, que cette espèce de monstre, avec beaucoup d'esprit, et du plus mauvais, et toutefois de l'agrément quand elle voulait plaire. » Mlle de Séry : « C’était une jeune fille de condition sans aucun bien, jolie, piquante, d’un air vif, mutin, capricieux et plaisant. Cet air ne tenait que trop ce qu’il promettait. » En plus ramassé encore : « Il était sans esprit aucun, et gueux comme un rat d'église. » ou « Outre qu'il était méchant, il était malin encore, et persécutait jusqu'aux enfers quand il en voulait aux gens. » ou : « Une physionomie vive, ouverte, sortante, et véritablement un peu folle. » Ou encore : « Une galanterie dont l'écorce était toujours romanesque. » Voici le cardinal Dubois : « Tous les vices combattaient en lui à qui en deviendrait le maître. L’avarice, la débauche, l’ambition étaient ses dieux ; la perfidie, la flatterie, le servage ses moyens ; l’impiété parfaite son repos (…) Il finit sa vie dans le plus grand désespoir, et dans la rage de la quitter. »

Ses Mémoires sont un fleuve qui vous emporte, un des sommets de notre langue. Ses portraits sont terribles, implacables. Voici le prince de Conti : « C’était un très bel esprit, lumineux, juste, exact, vaste, étendu, d’une lecture infinie, qui n’oubliait rien, qui possédait les histoires générales et particulières, galant avec toutes les femmes, amoureux de plusieurs, bien traité de beaucoup. » Et tout de suite après : « Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n’aimait rien. Il avait et voulait des amis comme on veut et qu’on a des meubles. » Et la princesse de Montauban : « Rien de si effronté, de si débordé, de si avare de si étrangement méchant, que cette espèce de monstre, avec beaucoup d'esprit, et du plus mauvais, et toutefois de l'agrément quand elle voulait plaire. » Mlle de Séry : « C’était une jeune fille de condition sans aucun bien, jolie, piquante, d’un air vif, mutin, capricieux et plaisant. Cet air ne tenait que trop ce qu’il promettait. » En plus ramassé encore : « Il était sans esprit aucun, et gueux comme un rat d'église. » ou « Outre qu'il était méchant, il était malin encore, et persécutait jusqu'aux enfers quand il en voulait aux gens. » ou : « Une physionomie vive, ouverte, sortante, et véritablement un peu folle. » Ou encore : « Une galanterie dont l'écorce était toujours romanesque. » Voici le cardinal Dubois : « Tous les vices combattaient en lui à qui en deviendrait le maître. L’avarice, la débauche, l’ambition étaient ses dieux ; la perfidie, la flatterie, le servage ses moyens ; l’impiété parfaite son repos (…) Il finit sa vie dans le plus grand désespoir, et dans la rage de la quitter. »  Il arrive que l’éloge soit sans blâme : « C’était un homme d’infiniment d’esprit qui, avec une imagination qui le rendait toujours neuf et de la plus excellente compagnie, avait toute la lumière et le sens des grandes affaires et des plus solides et des meilleurs conseils. » Dans La littérature ou le nerf de la guerre, Philippe Sollers explique la fascination qu’il inspire : « Ouvrez n’importe quel volume, et vous allez être absolument passionné par la description de l’époque. Je ne parle pas de ceux qui imitent Saint-Simon pour décrire aujourd’hui la situation politico-mondaine dans laquelle nous sommes plongés, je parle de Saint-Simon lui-même. Et si vous lui aviez dit, au duc de Saint-Simon : « Alors, vous faites de la littérature, vous êtes écrivain ? », il vous aurait regardé avec un air de profonde stupéfaction : « Écrivain ? Je ne suis pas écrivain ! » Il s’excuse même de son style, alors que c’est le plus brillant qui ait jamais existé en français, le plus remarquable, le plus pointu… « Je n’ai jamais su être un sujet académique, je n’ai jamais pu me défaire d’écrire rapidement. Je ne comprends pas ce que vous dites, je ne suis pas écrivain, je suis le duc de Saint-Simon, j’écris mes Mémoires. De la littérature ! Mais de quoi parlez-vous ? J’écris la vérité, la vérité à la lumière du Saint-Esprit. » Là, tout à coup, le concept de littérature explose. Nous pénétrons dans ce que le langage peut dire à un moment comme vérité. La vérité pour Saint-Simon, c’est quelque chose de tout à fait saisissant : tout est mensonge, corruption, chaos, la mort est là toutes les trois pages, les intrigues n’arrêtent pas, c’est un brasier de complots, l’être humain a l’air de passer comme une ombre, attaché à tout ce qu’il peut y avoir de plus sordide, de plus inquiétant. Lisez, par exemple, son portrait du duc d’Orléans, et vous serez saisi d’admiration.

Il arrive que l’éloge soit sans blâme : « C’était un homme d’infiniment d’esprit qui, avec une imagination qui le rendait toujours neuf et de la plus excellente compagnie, avait toute la lumière et le sens des grandes affaires et des plus solides et des meilleurs conseils. » Dans La littérature ou le nerf de la guerre, Philippe Sollers explique la fascination qu’il inspire : « Ouvrez n’importe quel volume, et vous allez être absolument passionné par la description de l’époque. Je ne parle pas de ceux qui imitent Saint-Simon pour décrire aujourd’hui la situation politico-mondaine dans laquelle nous sommes plongés, je parle de Saint-Simon lui-même. Et si vous lui aviez dit, au duc de Saint-Simon : « Alors, vous faites de la littérature, vous êtes écrivain ? », il vous aurait regardé avec un air de profonde stupéfaction : « Écrivain ? Je ne suis pas écrivain ! » Il s’excuse même de son style, alors que c’est le plus brillant qui ait jamais existé en français, le plus remarquable, le plus pointu… « Je n’ai jamais su être un sujet académique, je n’ai jamais pu me défaire d’écrire rapidement. Je ne comprends pas ce que vous dites, je ne suis pas écrivain, je suis le duc de Saint-Simon, j’écris mes Mémoires. De la littérature ! Mais de quoi parlez-vous ? J’écris la vérité, la vérité à la lumière du Saint-Esprit. » Là, tout à coup, le concept de littérature explose. Nous pénétrons dans ce que le langage peut dire à un moment comme vérité. La vérité pour Saint-Simon, c’est quelque chose de tout à fait saisissant : tout est mensonge, corruption, chaos, la mort est là toutes les trois pages, les intrigues n’arrêtent pas, c’est un brasier de complots, l’être humain a l’air de passer comme une ombre, attaché à tout ce qu’il peut y avoir de plus sordide, de plus inquiétant. Lisez, par exemple, son portrait du duc d’Orléans, et vous serez saisi d’admiration.  Vous êtes devant quelque chose qu’un universitaire vous dira être de la littérature et, évidemment, c’est tout autre chose: c’est une position métaphysique très particulière, quelqu’un qui écrit en fonction de ce qu’il veut dire comme vérité. » Jean Cocteau a écrit à son propos : « Personne, sauf Montaigne, n’a eu cette lame en pointe, cette encre noire. La plume de notre duc trouait la feuille. Il assenait (le terme est de lui) ces regards. » Voici ce que Saint-Simon écrit dans son avant-propos : « Ecrire l’histoire de son pays et de son temps, c’est repasser dans son esprit avec beaucoup de réflexion tout ce qu’on a vu, manié, ou su d’original sans reproche, qui s’est passé sur le théâtre du monde, les diverses machines, souvent les riens apparents qui ont mû les ressorts des événements qui ont eu le plus de suite, et qui en ont enfanté d’autres; c’est se montrer à soi-même pied à pied le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux; c’est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses, et de la vie des hommes; c’est se rappeler un vif souvenir que nul des heureux du monde ne l’a été, et que la félicité ni même la tranquillité ne peut se trouver ici-bas; c’est mettre en évidence que, s’il était possible que cette multitude de gens de qui on fait une nécessaire mention avait pu lire dans l’avenir le succès de leurs peines, de leurs sueurs, de leurs soins, de leurs intrigues, tous, à une douzaine près tout au plus, se seraient arrêtés tout court dès l’entrée de leur vie, et auraient abandonné leurs vues et leurs plus chères prétentions; et que, de cette douzaine encore, leur mort, qui termine le bonheur qu’ils s’étaient proposé, n’a fait qu’augmenter leurs regrets par le redoublement de leurs attaches, et rend pour eux comme non avenu tout ce que à quoi ils étaient parvenus. » Et puis : « Je ne fus jamais un sujet académique, je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement. »

Vous êtes devant quelque chose qu’un universitaire vous dira être de la littérature et, évidemment, c’est tout autre chose: c’est une position métaphysique très particulière, quelqu’un qui écrit en fonction de ce qu’il veut dire comme vérité. » Jean Cocteau a écrit à son propos : « Personne, sauf Montaigne, n’a eu cette lame en pointe, cette encre noire. La plume de notre duc trouait la feuille. Il assenait (le terme est de lui) ces regards. » Voici ce que Saint-Simon écrit dans son avant-propos : « Ecrire l’histoire de son pays et de son temps, c’est repasser dans son esprit avec beaucoup de réflexion tout ce qu’on a vu, manié, ou su d’original sans reproche, qui s’est passé sur le théâtre du monde, les diverses machines, souvent les riens apparents qui ont mû les ressorts des événements qui ont eu le plus de suite, et qui en ont enfanté d’autres; c’est se montrer à soi-même pied à pied le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux; c’est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses, et de la vie des hommes; c’est se rappeler un vif souvenir que nul des heureux du monde ne l’a été, et que la félicité ni même la tranquillité ne peut se trouver ici-bas; c’est mettre en évidence que, s’il était possible que cette multitude de gens de qui on fait une nécessaire mention avait pu lire dans l’avenir le succès de leurs peines, de leurs sueurs, de leurs soins, de leurs intrigues, tous, à une douzaine près tout au plus, se seraient arrêtés tout court dès l’entrée de leur vie, et auraient abandonné leurs vues et leurs plus chères prétentions; et que, de cette douzaine encore, leur mort, qui termine le bonheur qu’ils s’étaient proposé, n’a fait qu’augmenter leurs regrets par le redoublement de leurs attaches, et rend pour eux comme non avenu tout ce que à quoi ils étaient parvenus. » Et puis : « Je ne fus jamais un sujet académique, je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement. »

Raymond Alcovère

00:00 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : saint-simon, mémoires

mardi, 12 mai 2020

Madame Edwarda (Georges Bataille)

Mieux vaut réfléchir à deux fois avant d’ouvrir un livre de Bataille ; après, on ne sera plus exactement le même. Il s’est attaqué aux sujets les plus difficiles, les plus dangereux. Philippe Sollers : « À côté des récits de Bataille, la plupart des romans paraissent fades, lâches, timides, apeurés, lourds, lents, économiques, et surtout prudes jusque dans leur laborieuse pornographie. » Bataille se plaît à tout bousculer mais chez lui le substrat est plus que solide : « Contrairement aux philosophes qui continuent à jouer le jeu de l’idéologie (lesquelles sont toutes, aujourd’hui, résorbées dans le médiatique), Bataille parle et pense en homme des carrefours : il n’a pas de limites, il est capable de penser Lascaux et Sade à la fois – de s’ouvrir à la remise en jeu qu’une telle rencontre provoque. Une « conciliation amicale, et pleine d’angoisse, entre les nécessités incompatibles » ; ainsi définit-il la fête – ainsi pourrait-on définir son lieu. » : Yannick Haenel. Il pense ensemble la religion et l’érotisme : : « Ce qui est en jeu dans l’érotisme, c’est toujours une dissolution des formes constituées. » Et :« Le sens de l’érotisme échappe à quiconque n’en voit pas le sens religieux. Réciproquement, le sens des religions échappe à quiconque néglige le lien qu’il présente avec l’érotisme. » Bataille ne cesse de questionner Dieu : « Dieu n’est pas la limite de l’homme, mais la limite de l’homme est divine. Autrement dit, l’homme est divin dans l’expérience de ses limites. » Dans Madame Edwarda, il représente Dieu sous la forme d’une prostituée. « Ce que j’ai à dire est tel que son expression est plus importante pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu, mais je fais appel, pour ma part, davantage à la sensibilité qu’à l’intelligence et, dès ce moment, c’est l’expression, par son caractère sensible, qui compte le plus. D’ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune manière s’exprimer dans une forme qui ne soit pas sensible : il n’en resterait absolument rien. »

Mieux vaut réfléchir à deux fois avant d’ouvrir un livre de Bataille ; après, on ne sera plus exactement le même. Il s’est attaqué aux sujets les plus difficiles, les plus dangereux. Philippe Sollers : « À côté des récits de Bataille, la plupart des romans paraissent fades, lâches, timides, apeurés, lourds, lents, économiques, et surtout prudes jusque dans leur laborieuse pornographie. » Bataille se plaît à tout bousculer mais chez lui le substrat est plus que solide : « Contrairement aux philosophes qui continuent à jouer le jeu de l’idéologie (lesquelles sont toutes, aujourd’hui, résorbées dans le médiatique), Bataille parle et pense en homme des carrefours : il n’a pas de limites, il est capable de penser Lascaux et Sade à la fois – de s’ouvrir à la remise en jeu qu’une telle rencontre provoque. Une « conciliation amicale, et pleine d’angoisse, entre les nécessités incompatibles » ; ainsi définit-il la fête – ainsi pourrait-on définir son lieu. » : Yannick Haenel. Il pense ensemble la religion et l’érotisme : : « Ce qui est en jeu dans l’érotisme, c’est toujours une dissolution des formes constituées. » Et :« Le sens de l’érotisme échappe à quiconque n’en voit pas le sens religieux. Réciproquement, le sens des religions échappe à quiconque néglige le lien qu’il présente avec l’érotisme. » Bataille ne cesse de questionner Dieu : « Dieu n’est pas la limite de l’homme, mais la limite de l’homme est divine. Autrement dit, l’homme est divin dans l’expérience de ses limites. » Dans Madame Edwarda, il représente Dieu sous la forme d’une prostituée. « Ce que j’ai à dire est tel que son expression est plus importante pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu, mais je fais appel, pour ma part, davantage à la sensibilité qu’à l’intelligence et, dès ce moment, c’est l’expression, par son caractère sensible, qui compte le plus. D’ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune manière s’exprimer dans une forme qui ne soit pas sensible : il n’en resterait absolument rien. »  « Dieu n’est rien s’il n’est pas le dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin dans le sens de rien (…) Nous ne pouvons ajouter au langage impunément le mot qui dépasse les mots, le mot Dieu ; dès l’instant où nous le faisons, ce mot se dépassant lui-même détruit vertigineusement ses limites. Ce qu’il est ne recule devant rien, il est partout où il est impossible de l’attendre : lui-même est une énormité. Quiconque en a le plus petit soupçon, se tait aussitôt. » Comment penser et dire l’excès ? Voilà la question de Bataille, il s’y livre par « des mots qui réintroduisent – en un point – le souverain silence qu’interrompt le langage articulé ». Il n’hésite pas à tordre la langue, à provoquer des glissements, des dissonances : « Je tremblais l’acceptant, mais de l’imaginer, je devins fou » ; Ce qui fit dire à Marguerite Duras : « On peut donc dire de Georges Bataille qu’il n’écrit pas du tout puisqu’il écrit contre le langage. Il invente comment on peut ne pas écrire tout en écrivant. Il nous désapprend la littérature ». Dans ses textes il mêle érotisme, philosophie, anthropologie, religion et politique, et l’écriture y passe par des éclairs, des fulgurances : « La vie s’étire en moi comme un chant modulé dans la gorge d’un soprano » ou « Je pense comme une fille enlève sa robe ». Il laisse au lecteur l’intuition qu’il a été plus loin que les autres : « L’être ouvert – à la mort, au supplice, à la joie – sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère est un immense alléluia, perdu dans le silence sans fin. »

« Dieu n’est rien s’il n’est pas le dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin dans le sens de rien (…) Nous ne pouvons ajouter au langage impunément le mot qui dépasse les mots, le mot Dieu ; dès l’instant où nous le faisons, ce mot se dépassant lui-même détruit vertigineusement ses limites. Ce qu’il est ne recule devant rien, il est partout où il est impossible de l’attendre : lui-même est une énormité. Quiconque en a le plus petit soupçon, se tait aussitôt. » Comment penser et dire l’excès ? Voilà la question de Bataille, il s’y livre par « des mots qui réintroduisent – en un point – le souverain silence qu’interrompt le langage articulé ». Il n’hésite pas à tordre la langue, à provoquer des glissements, des dissonances : « Je tremblais l’acceptant, mais de l’imaginer, je devins fou » ; Ce qui fit dire à Marguerite Duras : « On peut donc dire de Georges Bataille qu’il n’écrit pas du tout puisqu’il écrit contre le langage. Il invente comment on peut ne pas écrire tout en écrivant. Il nous désapprend la littérature ». Dans ses textes il mêle érotisme, philosophie, anthropologie, religion et politique, et l’écriture y passe par des éclairs, des fulgurances : « La vie s’étire en moi comme un chant modulé dans la gorge d’un soprano » ou « Je pense comme une fille enlève sa robe ». Il laisse au lecteur l’intuition qu’il a été plus loin que les autres : « L’être ouvert – à la mort, au supplice, à la joie – sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère est un immense alléluia, perdu dans le silence sans fin. » En 1939, dans le dernier numéro de la revue Acéphale qu’il avait créée, il écrira : « Je suis moi-même la guerre ». Rompant avec les formes traditionnelles de la composition, il a souvent recours au fragment, aux digressions, variations. Le rire est pour lui un thème central : « Il ne faudrait jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent d’éblouissant quand ils rient : leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. À vrai dire, ce monde a tant d’éclat qu’ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. » Dans le dernier entretien donné un an avant sa mort, il déclara : « Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir brouillé les cartes, c’est-à-dire d’avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l’esprit religieux le plus profond ». Mort à propos de laquelle il a écrit : « Le seul élément qui relie l’existence au reste est la mort : qui conçoit la mort cesse d’appartenir à une chambre, à des proches, il se rend aux libres jeux du ciel. »

En 1939, dans le dernier numéro de la revue Acéphale qu’il avait créée, il écrira : « Je suis moi-même la guerre ». Rompant avec les formes traditionnelles de la composition, il a souvent recours au fragment, aux digressions, variations. Le rire est pour lui un thème central : « Il ne faudrait jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent d’éblouissant quand ils rient : leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. À vrai dire, ce monde a tant d’éclat qu’ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. » Dans le dernier entretien donné un an avant sa mort, il déclara : « Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir brouillé les cartes, c’est-à-dire d’avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l’esprit religieux le plus profond ». Mort à propos de laquelle il a écrit : « Le seul élément qui relie l’existence au reste est la mort : qui conçoit la mort cesse d’appartenir à une chambre, à des proches, il se rend aux libres jeux du ciel. »

Raymond Alcovère

02:16 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, madame edwarda

lundi, 11 mai 2020

Les Fables de La Fontaine